Виктор Андреевич Володин. Только правда, и ничего, кроме правды… (Воспоминания о моей жизни)

«Я уйду. А она останется.

Эта книга, неброско изданная,

но в которой лишь правда истинная,

и суровая, и печальная,

грозным временем отпечатанная…».

Ю.Левитанский

Мой отец Володин Андрей Иванович родом из села Кочергино Курагинского района (сейчас Каратузского района) Красноярского края. Это в 50 км на юг от г. Минусинска. Село стоит на берегу протоки речки Туба. Край, куда ссылали поляков, декабристов и революционеров, был заселен переселенцами из России и Украины, беглым и каторжным народом. Там никогда не было крепостного права. Суровый сибирский климат и просторы сформировали особый характер народа.

Родители моего отца - Иван Володин (отчества не знаю) и Акулина Александровна (девичья фамилия Кустова). Детей у них было семеро, четверо из которых умерли в детском возрасте. Сестра отца, Феня, умерла при родах в начале 20-х годов. Младший брат отца, Григорий, умер в начале 30-х годов от рака желудка, оставив троих детей - Лизу, Зину и Ивана, после войны моя связь с ними оборвалась.

Мой отец родился 4 июля 1892 года.

Предки Володиных и Кустовых, по словам бабушки Акулины, переселенцы из России. Я помню только прабабушку по отцу - Феодосию. Была она небольшого роста, добрая, тихая, прожила почти 100 лет. Умерла в начале 30-х годов прошлого века. Моего деда Володина Ивана не привлекало сельское хозяйство, поэтому в 1904-1905 годах он, взяв своего сына Андрея (моего отца), уехал в Манчжурию на заработки. В это время там начиналось строительство КВЖД (Китайская Восточная железная дорога). В 1906 году он был убит в Харбине. Я видел фотографию моего отца в четырнадцатилетнем возрасте, стоящего у гроба деда. Причину убийства не знаю.

Вероятно, еще при жизни деда, мой отец начал работать мальчиком в чайном магазине, поэтому после смерти деда хозяин фирмы большую часть заработанных отцом денег пересылал в село Кочергино для поддержания семьи, оставшейся без кормильца. Зарплата была в валюте (золотых рублях). Для деревни это были большие деньги, стоимость которых со временем увеличивалась. Поэтому бабушка с семьей жила безбедно. По рассказам отца, когда он начал работать, то почти ничего не получал, плохо питался и был плохо одет. Постепенно все выправилось. Он подрос, ему стали выдавать какие-то деньги. Перестал получать подзатыльники после того, как поднял упаковку чая в 6 пудов (примерно 100 кг), небрежно перекинул ее на другое место на складе.

Отец был одаренным человеком: пел, рисовал, имел способности к языкам и хорошие руки. Хотя он закончил только 4 класса деревенской школы, природный ум, любознательность и честность помогли ему стать отличным работником. Хозяин фирмы (по-моему, китайско-английской) его присмотрел и забрал к себе, как я понимаю, в центральный офис фирмы, находящийся в г. Ханькоу. Постепенно отец продвигался по служебной лестнице. Изучал китайский и английский языки. К своему 22-летию служил старшим продавцом, иногда оставался за приказчика. Получал приличную зарплату, хорошо одевался, играл в теннис, объяснялся на английском и китайском языках, читал по-английски. Хозяин ценил его, поэтому, когда отца призвали на действительную службу в армию (в 1915 году) и он вынужден был уехать в Россию, хозяин сохранил ему зарплату, которую выплачивал, наверное, до 1919-1920 гг., вероятно, в надежде, что он вернется работать на фирму.

Андрей Иванович Володин, 1917

Служил отец в Иркутске рядовым вольноопределяющимся солдатом. В 1916 году получил право на управление автомобилем (этот документ сохранился до сегодняшнего дня). В это время он познакомился с моей мамой - Марией Дмитриевной Подлесных.

Моя мама родилась 13 марта 1898 года (по-моему, в селе Тесь - или где-то рядом в этом районе), т.е. недалеко от села Кочергино. (Почему я так думаю, скажу после). У ее матери Ефимии Максимовны было трое детей - старший Степан, средний - Леонид и младшая - Мария, моя мама. Когда матери было около четырех лет, Ефимия Максимовна вместе с детьми, по не известным мне причинам, убежала от мужа. Как рассказывала мама, Ефимия запрягла рысаков, посадила детей в кошёвку, уехала в Минусинск (60-70 км), продала лошадей и кошёвку, купила билеты на пароход и отправилась с детьми в Красноярск, а затем на поезде в Иркутск. Там она в богатой еврейской семье вела домашнее хозяйство. На заработанные деньги через некоторое время завела свою лавочку. Леня учился на кондитера. Мария, моя мама, ходила в школу два года. О самом старшем брате - Степане - мама не рассказывала. Бабушка Ефимия заставляла маму торговать в лавке и перестала отпускать в школу. По словам мамы, она хотела иметь возможность свободно жить, а дети ей мешали. Вероятно, по этой причине мама ушла от своей матери и устроилась работать в магазин - стала жить самостоятельно. Ей тогда было 16 лет. Это всё, что я знаю о своей бабушке Ефимии. Нам, детям, мама ничего больше не рассказывала. Со своей матерью не общалась и не переписывалась, но поклялась себе, что будет жить для детей, что и выполняла до конца своей жизни.

Мария Дмитриевна Володина (Подлесных), 1918

В 1916 г. она познакомилась с отцом, который служил в Иркутске в армии. После Февральской революции 1917 г. солдатам разрешили жениться. Отец и мать обвенчались. Перед тем, как уйти на фронт, отец отвез маму в село Кочергино к своей матери. Молодая, девятнадцатилетняя, она не знала деревенской жизни и не умела выполнять крестьянскую работу. У нее даже не было для этой жизни одежды! Свекровь, Акулина Александровна, обладала жестким и властным характером. Невестка ей была совершенно чужим человеком, да еще и претендовавшим на ее сына и его деньги, на которые она до этого жила безбедно.

Мама об этом периоде жизни почти ничего не рассказывала, но из скупых сведений было понятно, какое суровое обучение крестьянской жизни и крестьянскому труду она получила. Насколько я знаю, в это время она переболела тифом. Феня сочувствовала ей и поддерживала, мама всегда вспоминала о золовке с большой теплотой.

После Октябрьской революции, тоже переболев тифом, отец вернулся с фронта в Кочергино. По возвращении некоторое время работал на мельнице неподалеку - до тех пор, пока партизаны Щетинкина не разгромили ее. Работать стало негде, отец с матерью и двумя детьми - Галей и Людой снова перебрались в Кочергино.

Вероятно, в это время отцу пришлось перестраивать дом, который построила его мать на деньги, присланные отцом из Китая, в связи с тем, что брат отца Григорий женился, и у него уже были дети. Для перестройки дома нужен был лес, за ним ездили в тайгу. Лес сплавляли по реке Туба. Дом был построен «крестовый», перестраивали его на две равные части. И дом, и усадьбу поделили пополам, посередине усадьбы выкопали колодец. Отец брался за любую работу (бондарил, помогал в землеустройстве), заводил свое хозяйство. В это время от кори умерла Галя - моя старшая сестра, родилась Женя, а потом уже и я.

Родился я 15 января 1925 года в с. Кочергино в крестьянском доме моего отца. По христианскому обычаю через неделю после рождения нужно было крестить новорожденного. В эти дни в стране отмечали годовщину смерти В.И.Ленина. Крестины всячески преследовались. Отец договорился с батюшкой, привез из церкви купель. Мама, конечно, ее чистенько помыла.

Батюшка - Барков Всеволод Николаевич (1890-1963) - был хорошим знакомым семьи. Он пришел к нам домой и окрестил меня в большой комнате. Крестной матерью стала старшая сестра Люда (ей было тогда 4 года), а крестным отцом - сам отец Всеволод. Он вел службу и помогал Люде носить меня вокруг купели.

Начался НЭП (новая экономическая политика), кончились продразверстки, у крестьян уже не отбирали хлеб. Село перестало голодать. Это отразилось и на жизни моих родителей. Тем более, что они к тому времени уже научились вести хозяйство. Питались мы хорошо. Было все свежее, чистое и сытное - из своего хозяйства.

Рос я нормально, только сильно держался за маму и, как рассказывали взрослые, грудь сосал чуть ли не до 3-х лет, а когда заговорил, любил рассказывать небылицы «из своей жизни». Маме по хозяйству и уходу за детьми помогала какая-то дальняя родственница, одинокая и очень добрая женщина Агафья Ивановна. Мы, дети, ее очень любили, и я ее часто вспоминаю. Была она, если мне память не изменяет, родом из села Тесь, поэтому я убежден, что и мама родилась в этом селе. Дети постепенно подрастали. Люда пошла в школу.

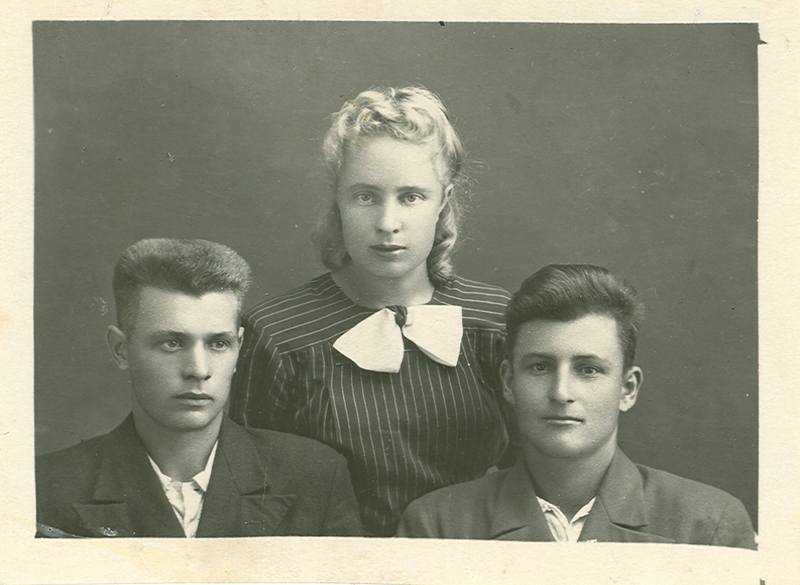

Люда, Женя, Витя. Село Кочергино. 1929 г.

Отца, как грамотного человека, часто привлекали к общественным работам по делопроизводству, учету и обмеру земли в сельский Совет. Жизнь родителей в селе Кочергино постепенно налаживалась, но и работали они много. Из таких грамотных и разумных, хоть и временных жителей села, по рассказам Люды, было организовано «Товарищество по совместной обработке земли», чтобы в складчину приобретать необходимые механизмы и совместно их использовать для сельхозработ.

Но началась коллективизация. Отца стали привлекать к работе в комиссиях по раскулачиванию и склонять к тому, чтобы на базе товарищества создать колхоз. Однажды, после его участия в работе такой комиссии, пришли родственники раскулаченных и пытались вызвать отца на улицу. Но он не вышел к ним. Тогда они начали стрелять по воротам.

К 1929 году у отца с матерью было трое детей и «большое» хозяйство - полдома, две лошади, две коровы, сеялка, сепаратор, несколько десятков кур. На дворе каменная кладовая, деревянные постройки (навес, конюшня, коровник, баня). Все было сделано своими руками. Мать и отец содержали дом и хозяйство в образцовом порядке. Только на разовые работы отец нанимал помощников, всегда честно с ними рассчитывался. Никто из работающих у отца при коллективизации на него не пожаловался.

Мать насмотрелась, как раскулачивают, все отбирают и ссылают на север тех, кто ненамного «богаче» нашей семьи, и убедила отца, что надо уезжать в город. Люде было восемь лет, Жене - шесть, мне – четыре. Люда уже ходила в школу. Родители считали, что детям нужно учиться и решили из деревни уехать. Стрельба по воротам была последней каплей. Родители потихоньку собрались и затемно выехали из деревни. Ехали обозом на своих и нанятых лошадях. Коровы шли за телегами, кур везли в коробе. Ехали медленно: 50 км прошли за два дня. В Минусинске сняли комнату, в которой прожили до зимы. В городе отец работал в артели каменотесом: делал бруски для заточки кос и ножей, точила и даже обрабатывал жернова для мельниц. Сделал плиту на могилу Гали (она похоронена на кладбище в с. Кочергино). На плите были выбиты надпись и роза.

Жили бедно. Продали одну лошадь. Из комнаты переехали в маленькую избушку, продали одну корову. Затем через год, когда наступили 30-е голодные годы, сняли другую избушку на улице Городчанской, где был сарай и огород. Мы, дети, поливали огород. Отец ездил в Кочергино, пахал и сеял пшеницу.

В 1930-32 годы отец стал работать счетным работником на пивзаводе, там разводили кроликов. Отец и мать тоже начали разводить кроликов. Этот промысел давал мясо и шкурки, которые отец выделывал и сдавал, получая взамен продукты. Мама пошла работать на пивзавод - ухаживала за кроликами. Из деревни приехала бабушка Акулина, но прожила у нас недолго - у нее был очень тяжелый характер. Она никого никогда не любила, курила, любила хорошо поесть (весила 6 пудов – около ста килограммов), не стеснялась своего веса. Через год уехала назад в деревню, где работала на колхозной пасеке. Несколько лет спустя она умерла. По-моему, дядя Гриша умер даже раньше нее. Лошадь отец продал. Продали и половину деревенского дома, которая принадлежала отцу. Всё проедали. Отец постоянно подрабатывал, одно время работал столяром - делал корпуса для напольных весов.

В 1932 году мама присмотрела небольшой недостроенный домик недалеко от того места, где мы жили. Стоял он неогороженный, без крыльца. Но возле него был большой участок земли. Хозяева срочно уезжали и готовы были подождать с частью оплаты. Мама уговорила отца купить домик, родители продали какие-то вещи и внесли первый взнос. Домик стал нашим. В нем было три помещения. Кухня с русской печью, которая топилась дровами. За печкой умывальник. Маленькая комната с одним окном для Люды и Жени и большая комната на 4 окна, где спали родители. Я спал на кухне на диване. Все три комнаты отапливались одной круглой печью, покрытой листовым железом. Печь называлась голландкой, топили ее каменным углем, а растапливали дровами. Естественно, все "удобства" были на улице. Воду для хозяйства брали из речки Минусинки, которая протекала рядом с домом, а воду для питья и приготовления пищи возил водовоз или сами приносили (или привозили) с протоки Енисея. Расстояние до протоки примерно с километр. План родительского дома привожу по памяти.

Отец сменил работу. Работал в промкооперации и больнице, пошел на курсы бухгалтеров и окончил их. Обустроил дом, пристроил сени, выкопал подвал, огородил участок, сделал стайку для коровы и навес для сена, перекрыл дом. Все время подрабатывал. Обязательно сажали картошку, умудрялись даже сеять пшеницу, получали землю под бахчу и под покос. Видимо, поэтому он и работал в промкооперации. Мама развела огород. Продавали огурцы и помидоры. Мы, все дети, помогали в меру своих сил.

Все это время родители держали сначала двух, а затем одну корову - звали ее Краснушка. Она давала очень хорошее, жирное молоко, но была уже не молодая. Для ее замены оставили молодую телочку. Родилась эта телочка зимой и до весны жила в доме около печки. Как самый маленький, я за ней ухаживал. Назвал я ее Нелькой. У Жени была подруга с таким именем, которую я не любил. Постоянно общаясь с людьми, телка переняла многое и многому научилась. Открывала любые запоры на воротах, жевала бумагу и белье, бодалась. Но давала много хорошего молока, была ласковой, умной коровой. Когда Нелька подросла, Краснушку продали. Часть молока мама продавала, и это давало возможность покупать корм Нельке и продукты нам. Но перед войной перестали выделять пастбища для выпаса коров, и содержать их стало трудно. Нельку продали и купили козу. Однако еще несколько лет до нас доходили слухи о Нелькиных проделках: то она умудрилась съесть пачку денег у зазевавшейся хозяйки, то ушла из дома и разграбила колхозное сено, вволю наевшись. Хозяйки ей все прощали за хорошее молоко. Коза нас выручила: она давала полтора-два литра молока и была неприхотлива к корму. Козье молоко стало большим подспорьем в нашем питании.

Несмотря на загруженность, отец выкраивал время и ходил на репетиции Минусинского театра, где он играл в любительской труппе. Отец, как я уже говорил, вообще был одаренным человеком - неплохо пел, играл на мандолине, балалайке, рисовал. Мог все сделать своими руками. Еще в деревне он из тальниковых ветвей сделал гнутый мебельный гарнитур, состоящий из стульев, письменного стола, полочки, этажерок и еще, кажется, диванчика. Гарнитур мама продала в 1963 году перед отъездом в Горький. Последнее время, перед арестом, отец работал бухгалтером на радиоузле. Работа была почти рядом с домом. Отец стойко переносил большие нагрузки, я не помню, чтобы он когда-нибудь болел. Только иногда жаловался на боли в правом плече и спине.

Несмотря на трудности жизни, нехватку продуктов и денег, постоянную загруженность работой, мы, дети, никогда не слышали, чтобы родители раздраженно или грубо говорили. Я до сих пор не могу понять, как у них хватало сил так ладить друг с другом!

Подошел суровый 1938 год. Репрессии шли полным ходом, но в нашей семье их не ожидали, как, впрочем, и в других семьях. Честные люди считали себя ни в чем не виноватыми. Анализируя события того времени, я могу изложить свой взгляд на то, как они развивались.

За несколько месяцев до ареста отец (как и все сотрудники радиоузла) заполнил какую-то анкету, в которой подробно ответил на вопросы о своей предыдущей жизни и о родственниках. Отец, естественно, честно рассказал о своей жизни в Манчжурии, Китае и работе в китайско-английской чайной фирме. НКВД просмотрело эти бумаги - тех, кто жил когда-то за границей, в Минусинске набиралось немного, а план по выявлению врагов народа - шпионов нужно было выполнять. Участь отца была предопределена…

К моменту ареста отца Люда заканчивала десятый класс, Женя - восьмой, я - шестой. Никто и подумать не мог, что в нашу семью войдет этот ужас. И когда к нам вечером пришли с обыском… Все было, как сон.

Арестовали отца 3 марта 1938 года на работе. Осмотрели его рабочий стол, но ничего не нашли, т.к. после этого нам выдали его зарплату. Домой его не завели, а увезли прямо в НКВД. К нам домой зашли с понятыми уже часов в 17-18. Спросили про оружие, которого не было. Поверхностно осмотрели нашу избу, посмотрели, что хранится в комоде для белья. Следователь все внимание сосредоточил на выдвижных ящиках письменного стола. Там хранились фотографии, альбомы, какие-то документы, переписка. Возможно, там были старые письма из фирмы. Ничего больше следователь не смотрел, и только при зачитывании протокола обыска мы узнали, что отца арестовали. Ушли они уже поздно ночью.

Много раз мы с мамой носили в тюрьму передачи, которые очень редко принимали. Тюрьма находилась за протокой Енисея на острове Тагарском, километров в пяти-шести от нашего дома. Никаких сведений об отце ни от следователя, ни от самого отца мы не получали до самой осени.

Только в августе 1938 года разрешили нам передать отцу продуктовую передачу и получить от него записку. В записке отец просил его ни в чем не винить и наказал нам, детям, учиться в институтах и предложил следующую схему: Люда работает два года и едет учиться. Женя к этому времени закончит школу и начнет работать. Проработает два года и тоже едет учиться. Затем наступит моя очередь. Так мы в дальнейшем и поступили. Люду, сразу же после выпускных экзаменов летом 38-го года, директор школы направила в Красноярск на курсы при институте повышения квалификации народного образования (ИПКНО). Окончание этих курсов к началу учебного года позволило ей преподавать математику в старших классах своей школы.

Несмотря на все старания мамы, никаких передач отцу больше не принимали, а

через некоторое время стали отвечать, что Володин Андрей Иванович осужден на

большой срок и выслан в исправительные трудовые лагеря (ИТЛ) без права

переписки.

В какие лагеря? Куда? На эти вопросы никто не отвечал. Отвечали, что из

минусинской тюрьмы он выбыл, куда – неизвестно. Вот и все.

Жизнь шла своим чередом. Как я закончил шестой класс и перешел в седьмой – не помню. По школьной традиции классы с буквой «А» формировались из успевающих, интеллигентных дисциплинированных детей, имеющих родителей, занимающих руководящие должности. В классы с буквой «Г» отправляли всех нерадивых, неуспевающих переростков, второгодников и таких как я. В моем 7 «Г» я учился сносно, за что и был выбран старостой класса, хотя был самым младшим. Успеваемость в классе была «не приведи Господь». По какому-то поводу в школе проводили соревнования за успевающий класс. Я, по простоте душевной, занялся искоренением в нашем классе немеренного количества неудовлетворительных оценок. Работал усердно: убеждал учиться, сам занимался с теми, кто просто не понимал заданий. Просил преподавателей вызывать к доске неуспевающих для исправления отметок.

Надо отдать должное, в какой-то момент наш 7 «Г» стал классом, в котором не было учеников с неудовлетворительными отметками. Во всей школе такой класс был один. Благодарности класс не получил – руководство соревнованием посчитало, что перед соревнованием у многих были неудовлетворительные оценки. Про меня же сказали: «Сын врага народа, что хочет, то и делает. Весь класс ведет на поводу». Так я впервые получил за свою неполноценность и сделал выводы:

- отойти от общественной работы;

- уйти из этого класса;

- лучше учиться;

- заняться спортом для укрепления мускулатуры (бег, гири, лыжи, турник,

акробатика);

- больше читать (позже все свободное время проводил в Мартьяновской библиотеке).

Все это давалось нелегко, так как я рос «фитилястым», неловким пацаном, которого мама не отпускала одного на речку, в компанию хулиганистых ребят, просто далеко от дома. Все намеченное выполнял, так как понял, что надеяться мне нужно только на себя.

Летом 1939 года мама (в первый раз) отпустила меня в Красноярск на соревнования по легкой атлетике в составе минусинской команды, состоявшей из учеников нашей школы №3 и нашего класса 8 «А». Руководил нами и обучал учитель физкультуры нашей школы. Мы заняли второе место по краю, я занял тоже второе место в беге на 1000 метров. В этом классе я проучился до окончания десятилетки.

В 1940 году Женя окончила школу на «отлично» и начала работать. В Минусинске в это время работали красноярские девятимесячные курсы повышения квалификации учителей. Женю взяли туда учиться, несмотря на то, что до окончания курсов оставалось меньше двух месяцев. За полтора месяца Женя сдала экстерном экзамены за весь курс и начала работать в школе, где раньше училась сама. Стала тоже преподавать математику.

Люда уехала в Томск, поступила в Томский государственный университет.

Все пошло по папиному плану.

Мама занималась огородом, я, в меру сил, ей помогал. Выращивали огурцы и помидоры. Мама продавала их на базаре. Это было хорошим подспорьем нашей семье.

От отца никаких сведений не получали. Уже как-то примирились с судьбой, но началась война, и все снова перепуталось.

К началу войны я окончил девять классов, Люда - первый курс Томского университета, Женя проработала один год в школе. Начались военные годы. Люду и Женю отправили на работу в колхозы. Я вместе со всем классом тоже работал на уборочной в колхозах под Минусинском. Продукты стали очень дорогими, хлеб выдавали по карточкам. Насколько я помню, нормы были такими: 600 граммов получали рабочие, 400 граммов иждивенцы, студенты и служащие. Люда приехала в Минусинск и с трудом устроилась учительницей в селе Городок, в 25 км от города. Из магазинов все исчезло - не было даже спичек. По просьбе мамы я сделал кресало *, пристроил к русской печке плиту, которая топилась дровами, щепками, шишками, кизяком и другим «горючим» материалом. На этой плите всю войну готовили еду. Керосина для примуса не было. В нашем доме в маленькой комнате поселился офицер Арнольд Михайлович - инженер-механик из Москвы. Платил он за жилье дровами и углем, иногда приносил керосин. Так мы прожили первую военную зиму.

Почти всех ребят, достигших восемнадцати лет, забирали на фронт, но мне и моему другу Володе Нилову было еще 17. Я закончил школу №3 в начале июля 1942 года, а во второй декаде июля начал работать - по рекомендации отца Володи Нилова мы поехали в тайгу на реку Ою сплавлять лес в Минусинск для предприятия, где он работал. На лесосплаве мы получили первое рабочее крещение. В школе я серьезно занимался спортом и был вполне тренированным, но худеньким пацаном. За свою первую рабочую неделю похудел на 6-8 кг. Работа была простая, но требовала сноровки, смекалки, силы, навыков обращения с топором, вязки плотов и управления плотом на быстрой полноводной реке. Конечно, всего этого я не умел - учился всему на ходу. Учил нас уму-разуму лоцман - здоровенный мужик в годах (мы ему едва доставали до подмышки!) - кулаки у него были с наши головы. Как и что нужно делать, показывал и объяснял не больше одного раза. А получается-то все не сразу… Работаем на бревнах, которые плавают в воде ничем не связанные, а вязать их нужно вицей - молодой березкой, скрученной как веревка, и скреплять клином. Это только один вид работ. И вот ты, молодой «умелец», пытаешься связать вицей расплывающиеся бревна полчаса, час… Все это время лоцман тебя материт. Ругался он виртуозно - за час и больше не повторялся, все складно, все к месту. За этот час он хорошо и доступно объяснял, кто ты есть на самом деле. За всю мою большую жизнь я ни разу больше не встречал такого великого матерщинника!

Наконец, плот готов. Изготовлены и установлены греби **, связаны звенья. Все это сооружение длиной 30-40 метров, шириной 4-5 метров, весом за 50-60 тонн идет по воде быстрее течения. И им нужно управлять! В верховье Енисея в Саянах в это время тает снег и по реке течет высокая, так называемая, коренная вода. Температура ее - дай бог! - 4-5 градусов. Когда плот налетает на затопленные острова, поросшие кустарником, его надо освобождать - приходится бродить по пояс и выше в талой воде.

Выходили с Ойской гавани в три часа утра, приплывали в Минусинск поздно вечером. Все это время - беспрерывная работа у греби. Но самое главное, нас сытно кормили и платили какие-то деньги, так что свои рабочие карточки мы смогли оставить дома и наши семьи получали немного больше хлеба. Работали так до половины сентября. Сплав кончился, и мы с Володей Ниловым нанялись в колхоз неподалеку от Минусинска. Председателем колхоза была женщина по фамилии Дадер. В качестве основной зарплаты нас довольно прилично кормили. Карточки мы снова оставили дома. Делали все, что было необходимо: формовали саманные кирпичи - тысячами! - из глины, соломы и отходов после молотилки, косили траву на сено, пшеницу - на «гробки» ***, а женщины за нами вязали снопы. Жили на сеновале. Так проработали до октября. За мою работу Дадер отдала маме несколько десятков килограммов пшеницы, когда я уже служил в армии. В то время это была огромная ценность - вот почему я это помню!

После работы в колхозе, по совету отца Володи Нилова, мы поступили в школу механизации сельского хозяйства на курсы шоферов. Там давали рабочую карточку, по которой можно было поесть супа. Изучали автомобили, работающие на бензине и на деревянных чурках, - так называемые газогенераторные. Учился я прилежно, курсы окончил к новому, 1943 году. Устроился (или меня направили) в горавтотранспорт стажером на газогенераторную полуторку. Водителем на ней был небольшого роста шустрый и деловой мужик, хорошо знающий машины, имеющий большой жизненный опыт. От него я многое перенял и многому научился в вождении и ремонте машин. Ездили мы на деревянных березовых чурочках, заводили машину на бензине. Хранение машины было безгаражное - хорошо, если под навесом, или в неотапливаемом гараже. Морозы той зимой стояли от -30 до -40 градусов. Рейсы были по 120 - 150 км по Минусинскому району и Хакасии.

В начале марта 1943 года мне пришла повестка явиться 8 марта в г. Абакан в военкомат для отправки к месту службы. Мне отметили окончание прохождения стажировки, выдали какую-то зарплату. Вечером 7 марта мы с Володей Ниловым пошли на вечер в школу медсестер, где учились наши одноклассницы, потанцевали и попрощались с ними. Простились мы и с Володей. Зашел домой, надел робу, в которой шоферил (рубашки, какие у меня были, отдал сестрам на кофточки, маме отдал теплую тельняшку), взял приготовленный мамой вещмешок с продуктами, зашел к ней на работу (она дежурила вахтером в школе шоферов), попрощался и пошел на встречу с ребятами, призванными в этот день. Так, часа в четыре утра мы отправились пешком по льду протоки Енисея, затем по самому Енисею, затем по реке Абакан в город Абакан (примерно 18 км) в военкомат. В этот день я закурил и курил до конца войны. В Абакане до погрузки в вагоны я успел обменять документы - «стажерку» на права, где стоял штамп «с правом управления газогенераторным автомобилем». Эти права сохранились до сих пор.

Добрые советы, которые давал отец Володи Нилова, очень помогли мне

подготовиться к предстоящей военной жизни. Я благодарен ему за это и буду

помнить его всегда.

____________________________________

*) Кресало - приспособление для добывания огня. Состоит из прочной стали, куска

кремния и фитиля.

**) Гребь - большое весло, сделанное издлинного бревна для управления плотом.

***) Косить на "гробки" - косить вызревшую пшеницу или рожь косой, к которой

прикреплены специальные грабельцы, позволяющие укладывать скошенную пшеницу

ровными рядами.

В январе 1943 года, когда немцы были еще в Сталинграде, а мне только что исполнилось 18 лет, у нас с мамой состоялся разговор о предстоящей службе в армии. Поводом для разговора, наверное, послужило обсуждение перечня вещей, которые я возьму с собой на фронт. Все собиралось заранее - мешок с лямками (сидор) уже был заготовлен, нужно было взять немного еды, махорки, бумагу, карандаш, носовые платки. Мешок выставляли на мороз, чтобы продукты не испортились. Надежды на возвращение живым и здоровым практически не было. Мама мне тогда сказала, что она надеется на меня, что я ее не опозорю. Сказала спокойно, без слез и причитаний. В ответ на ее слова я прочитал стихотворение К.Симонова, написанное в 1941 году:

"Жди меня, и я вернусь,

Всем смертям назло.

Кто не ждал меня, тот пусть

скажет: «Повезло…».

Не понять, не ждавшим им,

Что среди огня, ожиданием своим

Ты спасла меня.

Как я выжил, будем знать

Только мы с тобой.

Просто ты умела ждать,

Как никто другой..."

Так вот, как я выжил, знаем только мы с моей мамой. Наверное, она умела ждать. И ждала больше, чем могла…

Погрузка в вагоны на вокзале г. Абакана была поздно вечером. Грузили в обыкновенный пассажирский поезд. Контингент был разношерстный - основу составляли мальчишки 1925 года рождения. Большинство ребят было из деревень. Посадка проводилась довольно организованно. Поезд направлялся по маршруту Абакан - Ачинск- Новосибирск - Бердск. В пути находились около двух суток. Безобразия начались с первых же суток. Сначала грабили базары - забирали все, что видели (а выносили продавать женщины вареную картошку, продавать-то больше было нечего… Ну, может, какие-то пирожки). К вечеру и ночью начался повальный грабеж. Устроили его городские, грабили деревенских - отбирали все, что хотели. Организаторами, как я понимаю, были ребята, уже побывавшие в лагерях. О прохождении нашего поезда обслуга дороги, наверное, сообщала по железнодорожной связи, т.к. торговки уже разбегались до прихода нашего состава.

По приезде в Новосибирск нам отвели какое-то большое помещение, и там началось обратное. Среди деревенских ребят нашлись какие-то командиры, они организовались, начали вылавливать своих обидчиков и бить. Довольно быстро всех усмирили, поделили на группы (по-моему, без всякой записи фамилий, а просто поштучно), начали появляться «покупатели», разбирать нас и уводить по подразделениям. Так я попал в Бердский учебный лагерь. Загнали нас за какую-то загородку, к которой подходили вольные (в смысле гражданские люди) и старались выменять что-то из нашей одежды на махорку, деньги или хлеб. Я тоже сделал какой-то обмен. В баню нас повели к ночи (километра за 2-3). Баню - «вошебойку», стрижку, ожидание обмундирования я выдержал стойко. Бросил мне старшина одежду более-менее сносную, только ботинки были разного размера, но все-таки на обе ноги, т.е. и на левую и на правую. А самое главное - новые длинные обмотки, которыми я пользоваться не умел, но как-то обмотал ими ноги. Ночью привели нас (пулеметную роту) 250 человек в казармы - землянку, разгороженную пополам, с трехэтажными нарами, дровяным отоплением - железной бочкой, стоящей посередине этого помещения. Утром в 6 часов подъем. Оделись не спеша, вдруг снова объявляют – отбой! Разделись, легли. Проверили, что все раздетые. Кое-кто и задремал! «Подъем!» И так раз пять.

Нас разбили по взводам и отделениям. Младшие командиры были из старослужащих, которых по каким-то причинам не отправили на фронт. Никто сейчас себе не может представить, как они старались на нас выслужиться, только бы не попасть в маршевую роту на фронт. Командиром роты был раненый летчик, которому вся наша рота была нужна, как прошлогодний снег. Началась беспросветная муштра на свежем воздухе и в казарме. Март стоял суровый - 30-40 градусов. Тогда я обморозил пальцы на ногах, но к врачу не записывался. Видел, как записавшихся выводили из землянки, заставляли ложиться на снег и ползти по-пластунски по 200-300 метров. Пробыл я в пулеметной роте около месяца. За это время я ни разу не ел сидя, не был в бане, и серьезно думал, что блохи перегрызут меня пополам. Блох было столько, что, когда мы вытряхивали на морозе простыни, то снег становился серым. За этот месяц мне уже было все нипочем. Однажды за перегородкой, в другой половине землянки, душили солдата за пайку хлеба, но во мне ничего не шевельнулось. Я мог бы залезть в пулеметное гнездо немцев с одним ножом и вырезать всех, если бы мне это удалось. Хочу описать столовую на тысячу человек, которая размещалась в колоссальной землянке. Ни скамеек, ни стульев в ней не было. Были высокие стойки, чтобы солдат мог есть стоя, не нагибаясь. Длиной они были метров по шесть. С каждой стороны стола размещалось по 10-12 человек (целое отделение). Ложку брали из-за обмотки, шапку зажимали между ног. Хлеб делили. Быстро поедали суп из мороженой картошки и овощей, какую-то кашу с постным маслом и так называемый чай - с сахаром, за который я выменивал махорку. Есть хотелось всегда. В столовой постоянно стоял туман. Столы покрывались тонкой корочкой льда - столовая не отапливалась. Тарелки были штампованными из оцинкованного металла и хорошо скользили от разводящего по столу.

Однажды к нам в роту пришли «покупатели» из Новосибирского автополка. Стали отбирать трактористов, комбайнеров для переобучения на шоферов. В это время по ленд-лизу СССР стал получать много разных автомашин для армии. Я, конечно, постарался попасть на эту распродажу, но меня не взяли, потому что имел десятилетнее образование. С таким образованием они набирали в школу младших командиров. Туда с моей биографией (отец сидел по 58 статье как контрреволюционер) мне никак нельзя было даже пытаться попасть в какие-нибудь командиры, не угодив в штрафбат. Испросив разрешения у командира роты, я обратился еще раз к полковнику, командовавшему набором, показал ему права, он удивился, что они еще и с правом управлять газогенераторным автомобилем. Он сказал, что может меня взять, но должен указать, что у меня образование не выше шести классов. Я, конечно, согласился. Так до самого окончания войны везде писал, что образование у меня 6 классов. «Покупатели» забрали нас, и мы пешком ушли к новому месту службы - в Новосибирский учебный автополк. Жили в трех- и четырехэтажных казармах с центральным отоплением, повзводно (по 30-40 человек), спали на двухэтажных нарах с нормальным бельем, мылись в бане, ели уже сидя. В нормальных классах знакомили нас с устройством и обучали вождению автомобилей - сначала наших отечественных. Мне все это было знакомо, иногда даже что-то рассказывал вместо преподавателя – о маслоснабжении автомобиля, электроснабжении и работе других узлов автомашин. Служба стала для меня нормальным делом. Был в наряде на кухне - напек 1500 пончиков!

На 1 мая 1943 года был назначен в почетный наряд по казарме. Прямо с наряда меня вызвал политрук и сообщил, что я зачислен в маршевую роту для отправки на фронт. Узнав, что еще не принял присягу, увел меня в Красный уголок, где перед красным знаменем и под каким-то портретом (Сталина или Ленина) я прочел присягу и расписался. Старшина быстренько соорудил сухой паек, и меня проводили к отправляющимся на фронт шоферам, которых было около 1000 человек. Погрузили нас в теплушки - получился целый эшелон. Ехали не менее двух недель. Иногда нас кормили на станциях или приходилось готовить еду на кострах. Привезли нас в Коломну. За нами пришли «покупатели», нас построили и они стали выбирать себе шоферов. Списков никаких не было, выбирали по «мордам», а считали по головам. После двухнедельного путешествия по Сибири и России, без бани, прокопченный на кострах, тощий пацан не смотрелся бравым «водилой» - покупателей на меня не нашлось. Вместе с остатками таких же «бравых» шоферов попал я в учебный Коломенский автобатальон.

Располагался батальон в Коломне в каком-то бывшем автохозяйстве. Под казарму пошел кирпичный склад или гараж, в котором были сооружены двухэтажные нары. Постельного белья и других принадлежностей не было. Спали одетыми, в бушлатах и ботинках, под голову клали пустой вещмешок и фляжку. Раздеваться было нельзя, да и с сонного могли все снять! Кормили сносно, занимались прямо в поле на берегу реки. Самыми привлекательными занятиями были занятия по изучению «сапуна» или «храповика» - так назывался сон на свежем воздухе. Но все-таки изучали и устройство, и вождение «виллиса». Ездили ночью без света по незнакомой дороге. Однажды перегоняли из Москвы автомобили ЗИС-5. В Москве колонна рассыпалась. Заблудился и я. Когда выехал на Таганскую площадь, бензин кончился… Заночевал. Утром привезли бензин. Двинулись дальше. По дороге подхватил «леваков», но до Коломны не довез - опять кончился бензин, но денег немного заработал.

Второй раз забрали нас ночью, повезли на какой-то склад автомобилей «студебеккеров», распределили по машинам, показали, где стартер, сколько скоростей, где вода и масло. Залез я в кабину - ни переда, ни задней части машины не видно! После «виллиса» он мне показался громадным. Подумал, что если попаду в ворота склада и выеду на улицу, - считай, повезло. Но все прошло благополучно, и уже под вечер я гонял эту громадину, как «виллис». Грузили мы часть, отправлявшуюся на фронт. С нами ездили представители этой части - работали целый день. Вечером пригнал я машину на железнодорожную станцию для погрузки на платформу. К нам подошел генерал. Сопровождающий ему доложил, что я не из их части. Генерал спросил, как я вожу машину. Сказал, что хорошо. Тогда генерал спросил меня, хочу ли я воевать. Я, конечно, ответил утвердительно. Он стал расхваливать свою гвардейскую артиллерийскую часть и велел своим подчиненным оформить меня к ним. Я не поехал в Коломенский батальон и остался ждать погрузки. Через некоторое время на «виллисе» приехал наш старшина - зануда, педант, любитель муштры. Я отказался с ним ехать, ссылаясь на команду генерала. Тогда он заявил: «Уедешь, напишу в твой военкомат, что ты дезертировал». Это меня сразило, т.к. я понимал, что он действительно может это сделать. Представил, как придут к матери и скажут, что у нее сын дезертир. За всю жизнь не отмоешься! Взял я из кабины бушлат и вещмешок с «добытой» сушеной рыбкой, хлопнул дверкой и сел в «виллис». Был страшно зол на старшину. Теперь, после стольких лет, у меня, конечно, нет злости. Я понял, что части, в которые я чуть не попал, шли на Курско-Орловское направление, и была большая вероятность там и остаться - погибнуть. Может, мне надо бы этого старшину благодарить всю жизнь…

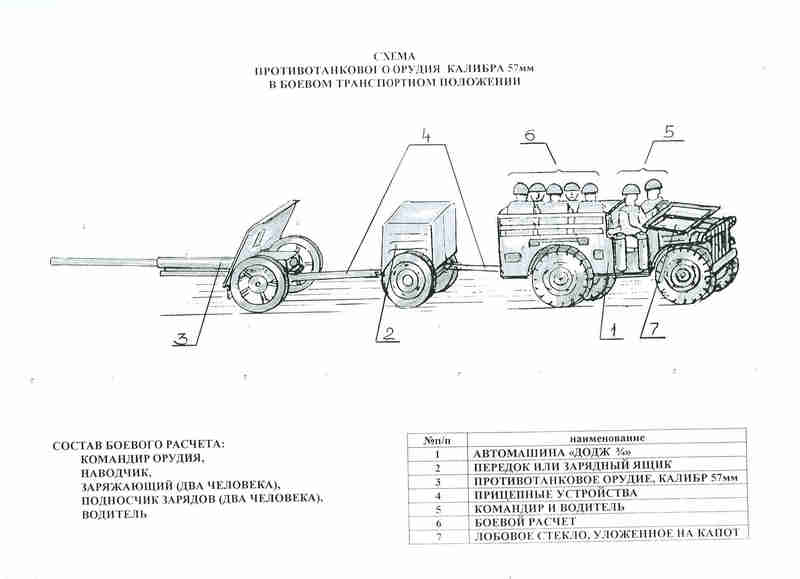

В августе 1943 года нас, шоферов, направили в 1511 отдельный истребительный противотанковый артиллерийский полк (сокращенно 15-11 ИПТАП). Дислоцировался он на окраине Наро-Фоминска в деревянных бараках. Автомашины еще не были получены, имелись только штук двадцать противотанковых пушек. Расчеты укомплектовали. Около половины солдат были освобожденные из лагерей Колымы и Магадана, осужденные по бытовым статьям. Среди них находились и такие, которые отсидели не один раз, имели несколько фамилий и побегов. Пушки (орудия) назывались по паспорту ЗИС-5, как и автомобиль московского завода, может быть, для того, чтобы запутать противника. Противотанковая пушка имела калибр 57 мм, унитарное заряжание. Стреляли снарядами снарядами разных типов: осколочными, бронебойными, подкалиберными. Последние имели мягкую оболочку и внутри прочный стержень, который пробивал броню и шрапнелью (картонный стакан, наполненный металлическими шариками). Орудие имело оптический прицел и выбрасыватель гильз после выстрела. Оно было укомплектовано и передком, в котором размещались снаряды. Весило все это 2-3 тонны и прицеплялось к автомашине. До получения автомашин шоферов распределили по пяти батареям. Я попал во вторую. В батареях было по 4 орудия. Я входил в расчет второго орудия. Расчет состоял из командира орудия, наводчика, одного или двоих заряжающих, одного или двоих подносчиков снарядов и водителя автомашины. Боевые расчеты теперь всегда были вместе. Вместе ходили строем, ели, спали, на себе возили орудие за несколько километров на боевые учения, окапывались, маскировали, чистили. Это было хорошо, так как уже создавался единый боевой организм - орудийный расчет. В начале сентября полку выдали автомашины: «студебеккеры», «доджи 3/4», «виллисы». Мы пригнали их в полк, который к тому времени передислоцировали в какой-то лесной поселок вблизи Наро-Фоминска. Мне достался «додж». Кормили нас неважно, постоянно хотелось есть. После обеда я уходил в лес, собирал грибы, варил и без хлеба съедал. Этим хоть как-то утолял голод. Но рисковал - отсутствие в части более получаса рассматривалось как побег или дезертирство. А это каралось отправкой в штрафной батальон или сразу расстрелом. В последнюю ночь перед отправкой на фронт мы, несколько шоферов, проникли на картофельное поле, охраняемое автоматчиками, и накопали вещмешок картошки, которая послужила хорошей добавкой к питанию в дороге.

Погрузили нас в железнодорожный эшелон. Расчеты, обслуга и командование - в теплушки, орудия и машины - на платформы. Шоферы ехали в своих машинах. Водители «студебеккеров» - в кабинах, водители «доджей» - в кузовах своих машин. Кабины «доджей» не были приспособлены для отдыха водителей, спать в них было невозможно. Однако были и преимущества: над сиденьем водителя и кузовом был съемный брезент. Лобовое стекло укладывалось на капот двигателя машины. Когда снимался брезент, укладывалось стекло, автомашина превращалась в плоский ящик на колесах, высотой около метра, имеющий мощный двигатель и четыре ведущих колеса. Получался стальной малозаметный быстроходный тягач.

Итак, я спал в кузове. И однажды ночью, в самом начале пути, из моей кабины - из-под сиденья - украли весь инструмент. Увидел я это ранним утром и, не поднимая шума, сразу же утащил инструмент из соседней машины и положил уже так, что украсть его у меня никто не сумел.

Транспортная схема противотанковой боевой единицы

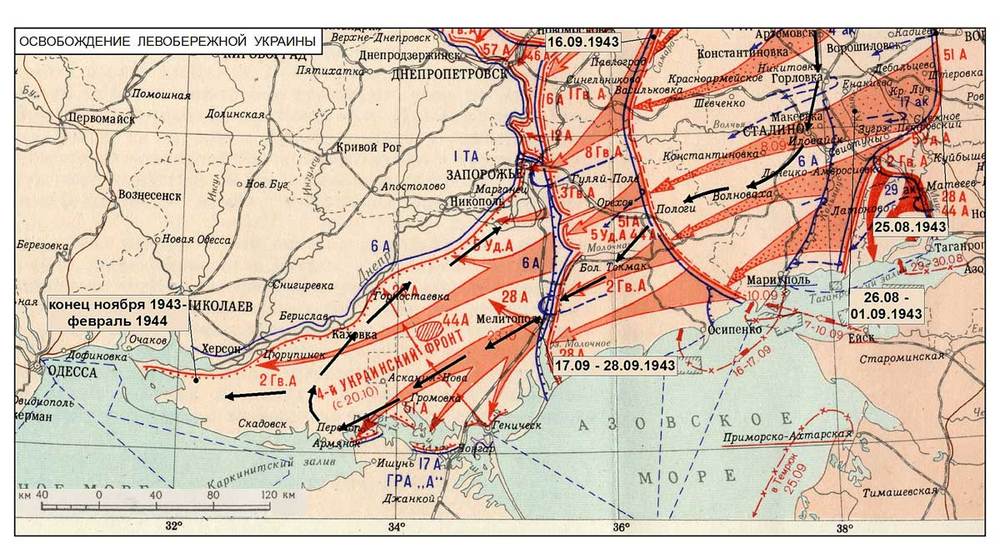

Разгрузился полк на станции Конотоп. К тому времени наш полк передали 19-му танковому корпусу, которым командовал генерал Васильев. Корпус входил в состав 4-го Украинского фронта. Корпус имел 500-600 танков, 40 самоходок СУ-152; артполк из 122 мм орудий взаимодействовал с конным корпусом Кириченко. Своим ходом, в основном ночами, мы передвигались из-под Мелитополя в район р. Молочной. Однажды ночью остановились в посадке, установив орудия на огневой позиции; я пошел подыскать место, где закопать машину. Смотрю, в окопе сидят солдаты, я к ним обращаюсь - они не отвечают. Подошел ближе, снова начал разговор - не отвечают. Подошел вплотную, смотрю, а они мертвые. Стало жутко. Ночь, лес, вокруг никого нет и только два мертвеца, с которыми я разговариваю. Но это было только один раз - позже в аналогичной ситуации я уже не испытывал ничего подобного.

Виктор Володин в 1943 году

На этом марше было еще одно приключение, но уже совсем другого рода. После ночного передвижения наша батарея была поставлена близко от передовой, закопали орудия и машины. Двое ребят (освобожденных из лагеря по просьбе отправить на фронт, чтобы искупить свою вину кровью) - один наводчик третьего орудия по фамилии Дерновой, фамилию второго не помню, подошли к командиру батареи и сказали: «Комбат, ты думаешь, что мы за такую баланду будем воевать?» Он их спросил: «А что вам нужно?». Они отвечают: «Машину и одну ночь». Не знаю почему, но выбор пал на меня. Для страховки взяли еще одного водителя, пожилого, по фамилии Бандура. Вечером мы отправились в тыл, километров за 80-100, в село, в котором перед этим останавливались на отдых. Ехали без света, объезжали заставы . Приехали на место. Дерновой с напарником ушли. Через некоторое время приводят молодую корову (нетель). Корову оглушили, забросили в кузов и быстро поехали. Дерновой с напарником зарезали ее в кузове. Тем же манером, объезжая посты, к утру мы оказались снова на передовой. Я поставил машину и свалился замертво и уснул. К обеду меня разбудили есть суп с мясом. Машину уже помыли, следы замели. Вся батарея (30-35 человек) сыты и довольны. Риск загреметь в штрафбат был большой, но молодость и желание быть равным среди этой «братвы» туманили здравый смысл. Однако это было только начало «боевого пути».

На нашем участке фронта готовилось наступление. Наш истребительный противотанковый полк как мобильный и оснащенный орудиями, поражающими почти все модели танков немцев, постоянно перебрасывали на разные направления, вероятно, танкоопасные, а также, возможно, для маскировки и отвлечения сил противника от предполагаемого места основного удара.

Так, в одну из ночей полк менял позицию, как потом выяснилось, недалеко от переднего края. Полк двигался колонной (конечно, без света) по украинской степи. Можно сказать, и без дороги, т.к. вместо одной было много разных дорог без всяких знаков и указателей (в этом месте долго стояли войска обороны). Водить колонны командиры еще не научились, водители также еще не умели ездить компактно. Это привело к тому, что уже через несколько часов колонна рассыпалась и разъехалась по разным дорогам. Со мной получилось так. Передние автомашины остановились и стояли довольно долго. Весь расчет и политрук полка спали в кузове. Я, наверное, тоже задремал. В то время, пока мы дремали, передние машины уехали. Меня толкнул водитель машины, стоящей за мною, я поехал, но пыль и темнота помешали догнать уехавшие машины. А за мной едут еще семь автомашин, часть из них были с орудиями, часть - просто с грузом! Народ поголовно спал во всех машинах. Минут через 10-15 я понял, что не знаю, куда ехать. Остановился, стал спрашивать проезжавших всадников, далеко ли до передовой и не видели ли они машин нашей части. Машин они не видели, «а передовая далеко». Я тогда думал, что там окопы, колючая проволока и т.п. Стараясь догнать или найти своих, я придавил на газ вдоль посадки, но минут через 10-15, когда я вывернул из-за посадки, прямо передо мной застрочил немецкий пулемет. Трассирующие пули пошли веером над кабиной. Я на полном ходу крутанул машину назад, шедшие за мной машины тоже начали разворот. Пули ложились на дорогу рядом с машиной, летевшей по дороге с передком и пушкой на полном газу. Спасло нас, как я думаю, то, что еще не рассвело, немец спал, пулемет у него был не установлен на наземную цель, «додж» с брезентом в темноте можно было принять за танк. Нам повезло - все машины и люди остались целы. У других, которые, как мы, напоролись на немцев, были потери. Это были первые потери, а мы еще не вступили в бой. Этот случай научил нас ходить в колоннах. Водители стали ездить так, чтобы ствол орудия, едущего впереди, находился над радиатором, расчет висел на подножках машины. Если возникала необходимость, расчет моментально соскакивал на землю и на техническом «артиллерийском» языке объяснял, кто едет и как быстро нужно освободить дорогу.

Прошло несколько дней передвижения и началось наступление на реке Молочной в районе Мелитополя. Немецкая оборона была уже прорвана в нескольких местах, и в эти прорывы хлынула вся подготовленная армада танков 19-го корпуса, а за ними - конница Кириченко. Наш полк, как я теперь понимаю, был установлен на танкоопасном фланге. По нам немцы нанесли удар, чтобы отрезать наступающие войска. Сначала на нас налетели самолеты (25-30 штук, наверное, мессершмидтов). Наша пехота убежала за наши позиции на 3-5 км. Стояли в посадке, кругом поля. Первые бомбы приняли за листовки - так их было много, и они блестели на солнце. Стояли, разинув рты. Уразумели, что почем только тогда, когда они засвистели и завыли. После бомбежки самолеты начали нас утюжить из пулеметов. Орудия стояли в посадке, и для них успели выкопать аппарели. Автомашину я тоже успел закопать, но неглубоко, а сам лежал у переднего колеса с карабином и противотанковыми гранатами. При бомбежке на моей спине от разрывов поднималась шинель. Могу признаться - в эти моменты, кроме того, что я поминал немцев крепким словом, вспоминал только маму и Бога, прося защиты.

Бой развивался так.

Орудия (20 штук) и машины полка были рассредоточены в посадке на расстоянии полутора – двух километров, преграждая дорогу немецким танкам. Командир полка еще перед боем обошел батареи и сказал, что умирать нам в этой посадке, но не отступать, т.к. корпус ушел вперед. Огонь по танкам открывать с четырехсот метров. Самолеты улетели, немецкие танки пошли в атаку. Под их прикрытием шли автоматчики и постоянно стреляли по посадке разрывными пулями. Пули разрывались на деревьях, и было впечатление, что автоматчики стреляют уже рядом с тобой. Наши начали стрелять по танкам подкалиберными снарядами, а по автоматчикам - осколочными и картечью. Наверное, немцы еще не встречались с таким огнем - двадцать орудий бьют прицельно с частотой минимум 4-5 выстрелов в минуту.

Бой был скоротечный, не более получаса. Часть танков подбили, атака автоматчиков захлебнулась. Мне выстрелить не удалось. Вот тогда «считать мы стали раны, товарищей считать». Сколько потерь было в полку, сказать не могу, а в нашей батарее из самолета был ранен в ногу водитель автомашины первого орудия. По радиатору моей машины прошла автоматная очередь разрывными пулями, но они разорвались, едва прикоснувшись, поэтому радиатор не повредили, а подфарник разнесли. Пуля пробила первый мой трофей - канистру. Самолет спикировал на мою машину, но попал из пулемета между кузовом и зарядным ящиком, очередью перерезал водило (из стальной трубы диаметром 100-120 мм). Зарядный ящик отцепили и бросили - больше я его не видел. Через некоторое время зарядных ящиков в полку вообще не стало, а орудия стали цеплять прямо к машине.

Нападавшим немцам стало уже не до нас, они торопились убраться на запад, т.к. 500 танков корпуса вышли на оперативный простор, и, сбивая очаги сопротивления, быстро продвигались вперед. Конники Кириченко под прикрытием танков добивали рассыпавшиеся по степи разрозненные обозы и пехоту противника. К вечеру наступило затишье, удравшая пехота и подошедшие части пошли «вперед на запад».

За время боя вышли из строя и некоторые шоферы. В батарее «запасных» не было, и командиры начали искать таковых. Из проходящей пехоты вызвался один немолодой солдат. Мне поручили его проэкзаменовать и рассказать об устройстве «доджа ¾». Поговорив с ним, я понял, что он грамотный водитель с большим опытом, показал ему устройство и управление. Это был Иван Стрижак. Его орудие было первым, а мое - вторым. Теперь все время я ездил за ним. Водил машину он лучше меня. Иной раз я ругал его в душе, т.к. не мог за ним угнаться. Мы с ним подружились, меня он звал «хохленком» и говорил, что мне еще нужно ходить без штанов, в длинной рубашке и играть в песочек. В царскую армию забирали только «хлопцев», которые носили штаны. Поэтому родители не шили штанов пацанам, и те до 17-19 лет ходили в длинных холщевых рубахах.

До войны Иван жил на Украине, при отступлении (по-моему, попал в окружение), добрался до своего дома и жил до прихода наших войск. Затем его мобилизовали и отправили в пехоту - штрафную или полуштрафную роту. Их и наш командиры как-то договорились и, может быть, за бутылку его нам отдали. Мы с ним дружили до конца войны. Демобилизовался он раньше меня, из дома писал мне в Минусинск.

Продвижение наших войск продолжалось, и наш полк, а иногда и отдельные батареи, помимо танкоопасных направлений, использовались для поддержки отдельных пехотных частей. Поступали такие команды: «Поддержать огнем и колесами такой-то батальон». На деле в батальоне насчитывалось 40-60 человек, а то и меньше. Поэтому мы постоянно были в движении. Нас перебрасывали на десятки и сотни километров вдоль фронта.

Запомнился мне один интересный бой. Полк идет колонной по украинской степи, как всегда, с одной стороны дороги - посадка. Навстречу идет колонна немецких танков. На полном ходу наши машины веером разворачиваются вправо и влево, устанавливают орудия. Начинается бой с танками. Одно из орудий нашей батареи установили прямо на дороге. Один из подбитых танков продолжал стрелять. Разбил орудие. Расчет погиб. Свое орудие мы установили немного левее в поле, машину я отогнал за посадку, но снарядов в запарке разгрузили недостаточно. Подносчикам снарядов и мне пришлось таскать к орудию ящики со снарядами (70-75 кг) через дорогу, которую обстреливал танк, выжидая время, когда немецкие танкисты перезаряжают орудие. После таких пробежек со снарядами мне страшно захотелось есть. Я сел в машину, достал хлеб, отрезал кусок сала и стал с большим аппетитом есть, несмотря на непрекращающийся бой с танками. Через какое-то время я обратил внимание на то, что шоферы собрались вокруг моей машины и с удивлением на меня смотрят. Они подумали, что я тронулся умом. Я еле-еле их убедил, что просто сильно проголодался. Они еще долго с опаской и недоверием наблюдали за мной.

Турецкий вал

Танки мы не пропустили, потеряв одно орудие и половину расчета. Наступление происходило широким фронтом, часть войск пошла прямо на запад в направлении Никополя, другая часть пошла на юг, пытаясь с ходу ворваться в Крым. Наша батарея тоже направилась на юг. Передовые части танков и самоходных орудий прорвались за Турецкий вал, но попали в окружение вместе с командиром корпуса. Мы подъехали к Турецкому валу в момент окружения наших передовых отрядов. Поддерживали окружение немецкий бронепоезд и авиация. Наша авиация и пехота отстали примерно на неделю. Подошедшие орудия и машины укрылись в противотанковом рве, выкопанном, наверное, еще при обороне Крыма. Ров этот шириной метра в четыре, глубиной – в три, а длиной в несколько десятков километров тянулся через весь перешеек. В то время, когда я отошел к брошенным немецким автомашинам, налетели немецкие самолеты и начали бомбить. Я лег на спину и стал смотреть на самолеты, как они заходят и, подходя, сбрасывают бомбы. Мне показалось, что сброшенные бомбы летят прямо на меня, я вскочил и быстро побежал им навстречу. Пробежал метров 20-30 и упал. Расчет оказался правильным. Бомбы меня перелетели. Таким способом «набегать» на бомбы я пользовался потом несколько раз. В противотанковом рве дела обстояли куда хуже. Бомбы попадали в ров и на край рва. Были раненые, убитые, засыпанные. Убили нашего водителя Ивана Разгоняева. Наутро из окружения вывезли на самоходке раненого командира корпуса генерал-майора Васильева, и части вышли из окружения. Прорыв в Крым не получился.

Фронт стабилизировался, но наш полк время от времени перебрасывали на различные участки. Поэтому он был все время в движении. Одна такая операция мне хорошо запомнилась.

Насколько я сейчас понимаю, перед командованием полка была поставлена задача: выявить огневые точки противника в районе ворот Турецкого вала. Из батареи выделяют третье орудие, наводчиком которого был Дерновой (бывший заключенный, искупающий свою вину кровью). Ночью расчет вырыл аппарель для орудия и окопы для расчета на расстоянии 300-400 м напротив ворот Турецкого вала. Вывозить орудие на огневой рубеж приказали мне. Загрузили на мою машину 15 ящиков снарядов (75 штук), прицепили орудие, расчет сел или прицепился за машину, и мы ясным солнечным днем на полной скорости понеслись к Турецкому валу. С ходу развернулись, поставили орудие на подготовленное место, расчет сбросил снаряды, я отъехал на 100-200 м. Все это происходило в течение нескольких минут. К этому времени все уже были хорошо обстреляны – и никому ничего не надо было рассказывать. По нам не успели сделать ни одного выстрела. Дерновой оставил двух заряжающих. Остальным, вместе с командиром орудия, приказал спрятаться в окоп. Только после того как он начал стрелять, немцы опомнились, и началась настоящая неравная артиллерийская дуэль. Немцы кладут снаряды около орудия, но попасть в него не могут. Дерновой стреляет непрерывно, вокруг его орудия дым и пыль стоят столбом. Только по выстрелам нашего орудия мы знали, что оно еще цело и расчет живой. Продолжалось это не более получаса. Когда орудие перестало стрелять и все стихло, не ожидая, когда улягутся пыль и дым, я подогнал машину, в один момент расчет прицепил пушку, вскочил в кузов, и немец… только нас и видел! Один боец из расчета получил легкое ранение, остальные были целы, только краска на стволе орудия сгорела - так оно было раскалено!

Результата этой операции я не знаю. Удалось ли повредить закопанные танки и самоходки и засечь огневые точки? Не знаю… Вероятно, что-то получилось.

Вскоре с Турецкого вала нас сняли и перебросили на другой участок фронта в район Николаева. Там шла подготовка к форсированию Днепра. Эти бои хорошо описаны у писателя Виктора Астафьева. Девятнадцатый танковый корпус в этом не участвовал, и наш полк тоже. Однако некоторые признаки наводят на мысль, что нас использовали как отвлекающую военную группировку, имитирующую подготовку прорыва совсем на другом участке фронта. Иначе действия командования я не могу понять до сих пор.

Начиналось все, как при подготовке к наступлению. Вместе с корпусом мы совершили марш и рано утром приехали на передовую. Впереди меня вез первое орудие Ваня Стрижак. Вижу, он не успел остановиться, а расчет посыпался на землю. По ним стреляли из пулемета. Я быстрее проехал за первое орудие, увидел пустую аппарель, перескочил через бруствер и поставил орудие. Расчет мгновенно отцепил орудие и сбросил снаряды. Я, не мешкая, отъехал назад и упрятал машину в воронку от бомбы или снаряда. И, как в кино, стал смотреть на дальнейшие события. Подъезжали следующие орудия, их везли «студебеккеры» («доджи» к тому времени не уберегли), груженные снарядами. Цель для немцев - прекрасная! Первой машине перебивают переднюю ось, второй машине попадают прямо в кузов. Горят снаряды. Третья также подходит к первым двум. Расчеты стараются отцепить орудия и откатить их из этой кучи на руках и пытаются забрать ящики со снарядами из горящих машин. Один офицер заставляет водителей относить ящики со снарядами. Они несут ящик, и прямо в ящик попадает мина - их всех разносит на куски. Ребята только приехали из тыла, где заработали на «леваках» приличные деньги. Эти деньги находились в карманах брюк. При взрыве деньги разносит по полю. Офицер начинает их собирать. Моего друга, водителя Пишненко, ранило осколком в грудь навылет. Несколько машин сгорело. Орудия за этот день, по-моему, не сделали ни одного выстрела.

В это время подходят наши танки и, рассредоточившись по полю, останавливаются на рубеже атаки. Теперь немецкая артиллерия взялась за них. Немцы стреляют с умом. Три-четыре, редко пять снарядов на стоящий танк, и танкисты покидают горящий танк, несут раненых, вытаскивают убитых. Все это происходит на поле вокруг меня. В довершение этой трагедии немцы артиллерийским огнем стирают с лица земли стоящий неподалеку сарай, в который свозили и приносили раненых. Команды идти вперед так и не было. Почему, никто нам не объяснил.

Когда начало темнеть, появилась возможность подъехать к своим ребятам. Настелили травы в кузов, уложили тяжелораненых, на скамейки усадили тех, кто мог сидеть, - всего человек пятнадцать. Сел и офицер, который знал, где находится ближайший госпиталь, и мы поехали. Как я за эту поездку не поседел - не знаю. Ваня Пишненко сидел за мной и при каждом толчке просил о помощи. Другие ему вторили. А дорога прифронтовая, вся разбита танками. Едем без света. Так проехали километров 10-15. Кое-кто уже перестал стонать - умер… Ванюшка еще стонал. Заезжаем в деревню. Темно. Играет гармошка. Солдаты гуляют и тискают девок, те визжат и смеются. Это уже глубокий тыл и другая жизнь.

Ваня Пишненко умер на столе в госпитале. Мы еще не уехали, но забрать его с собой не могли, хоронил госпиталь. После этой ночи я приходил в себя несколько суток. Ничего не мог есть. Ребята говорили, что лицо у меня почернело. В кузове машины было на вершок крови, в крови были и колеса машины.

Однако временами в нашей фронтовой солдатской жизни происходили и трагикомические ситуации. Как всегда - ночью - поднимают полк для передислокации на другой участок фронта. Начинаются сборы. Расчет уже оброс хозяйством - доски на дрова и перекрытия окопов, куски брезента, котелки, ведра, продукты и прочая утварь. Все тащат на машину, которая тоже обрастает барахлом. Водитель в конце концов выходит из себя и начинает все сбрасывать. А еще нужно грузить снаряды и цеплять орудие. Сбор идет ночью, в полной темноте, скрытно, передовая рядом, и шуметь нельзя. В темноте разливают бензин из бочек в ведра и из ведер в баки. Баки литров под сто. Все это происходит медленно. Терпение у кого-то из командиров кончается, и он зажигает спичку, чтобы посмотреть, сколько горючего в баке. Бак - на удивление! - не взрывается (потому лишь, что был почти полный), начинает гореть. Солдат несет бензин в ведре прямо к машине с горящим баком - бензин в ведре загорается. Солдат ставит его на землю и отходит. Третий «умник» подходит и ногой переворачивает ведро. Бензин разливается, мгновенно вспыхивает, охватывая большую площадь. Загорается сухая трава. Всем становится ясно, что по этому месту сейчас немцы нанесут хороший удар. Горловину горящего бака просто затыкают тряпкой. Мгновенно все машины оказываются заправленными, загруженными и даже полным ходом убирающимися подальше от пожарища. Как будто нас здесь и не было! Это происшествие закончилось благополучно. Полк без потерь перебазировался на новое место.

Поучительный случай произошел со мной. Полк перебазировался на очередное танкоопасное направление. Меня забрали на выполнение какого-то задания (с кем-то куда-то ездил). Приезжаю к обеду. Командир орудия мне говорит, что за провинность старшина Кутуков лишил всех шоферов фронтовых 100 грамм. За всех шоферов я ничего не мог сказать, а себя считал несправедливо наказанным - меня на этот момент и в полку-то не было. До окопа, в котором находился старшина, было недалеко. И я отправился доказывать свою правоту. Старшина сказал, что не хотел меня наказывать, и дал мне полную, но распечатанную бутылку водки. Я взял бутылку, большим пальцем закрыл горлышко и побежал по дороге к орудию. Дорога проселочная, бежал я по ближней к противнику колее. Была небольшая артиллерийская перестрелка. Когда я уже подбегал к орудию и видел обедающий у орудия расчет, то вдруг услышал свист летящего снаряда. Упал мгновенно головой в сторону противника, не выпуская большого пальца из горлышка и прижимая бутылку к груди. Снаряд разорвался у меня в ногах, только в другой колее дороги. Меня, конечно, оглушило и засыпало землей. Ребята все это видели, и решили, что я убит или ранен. Очухавшись от взрыва, я вскочил и благополучно добежал до орудия, не выпуская из рук бутылку и не снимая большого пальца с горлышка. Все были удивлены тем, что на мне не было ни единой царапины. Только тогда до меня дошло, что из-за бутылки водки меня могло убить или покалечить. Пить эту водку я не смог, отдал ребятам и попросил выпить за меня. Что они с удовольствием и исполнили. А повезло мне потому, что основная масса осколков снаряда при разрыве летит вперед...

Кстати, расскажу еще о добывании водки сверх положенных солдату «наркомовских» 100 граммов.

Примерно в то же время нашу батарею перебрасывают на южную часть левобережной Украины поддерживать наступление небольшого пехотного подразделения, как тогла любили отдавать команды - «Поддержать огнем и колесами!». Это означало, что продвигаться вместе с пехотой, а то и впереди пехоты, подавляя огнем узлы сопротивления.

Продвинулись мы совсем немного, километров на 5-8. Видно, немцы не ожидали от нас такой прыти. Расставили орудия на огневые позиции недалеко от невзрачного кирпичного сарайчика. Даже постреляли немного по немецким танкам. Пехота залегла рядом с нами. Все спокойно курят. Вдруг среди орудийных расчетов начинается суета, которой верховодит Дерновой. Выясняется, что он пронюхал о трофейной водке, хранящейся в сарае. Но солдаты из СМЕРШа охраняют сарай и взять водку никому не разрешают. Такого «разбоя» честное воровское сердце выносить не может. Организуется операция по изъятию части водки.

Как самого молодого и уже проверенного выбирают меня с «доджем». В кузов усаживаются четыре человека. Дерновой размещается около меня и командует всей операцией. Сначала раздаются крики: «Танки! Танки!». Начинается беспорядочная стрельба из автоматов и орудий. Из орудий стреляют осколочными на близкое расстояние. Получается имитация обстрела нас немцами, т.к. снаряды рвутся близко. Раздается команда: «Танки справа! Сошники влево!» (поворачивают орудие в сторону сарайчика). «Подколиберным! Три снаряда! Огонь!». Подколиберный снаряд пробивает броню любых танков. О стене сарайчика можно не заботиться. Орудийный расчет точно кладет по стене сарайчика на уровне кузова «доджа» три подкалиберных. В стене образуется большая пробоина. Пушки продолжают стрелять в «белый свет». По команде Дернового быстро подъезжаю и подаю задом машину вплотную к пролому в стене. Два человека залезают в склад и начинают подавать ящики с водкой двум принимающим. За три-пять минут подали больше десяти ящиков, покинули сарай, быстро отъехали и скрылись с «поля боя».

Стрельба затихла, т.к. «танковая атака немцев была отбита». Водку хранить доверили мне, знали, не выпью и лишнего не дам. Выдавал перед обедом по бутылке на троих. Последствий и оргвыводов никаких не последовало. Вся батарея была довольна и молчали о проделке.

В постоянных передвижениях с мелкими стычками закончилась осень 43 года. Украинские дороги обледенели. Машины с грузом и орудиями могли передвигаться только тогда, когда на все колеса надеты цепи. Спать в кузове «доджа» стало невозможно. Но как только стал спать в окопах, появились вши в огромном количестве. Однажды, волей случая, я «приобрел» хорошие шерстяные носки. Не мог нарадоваться - какие у меня стали теплые ноги! Однако ноги быстро стали невыносимо чесаться. Разулся, посмотрел – в каждой петельке шерсти сидела жирная вошь. Не раздумывая, бросил носки вместе с содержимым в костер.

В деревнях мы стояли редко. Больших наступательных операций не происходило. Привыкли жить в окопах, но нужно было как-то обогреваться. Для этого в стенке окопа делали печурку. Топили ветками, корнями деревьев, воровали ящики от снарядов и сами снаряды - конечно, не в своей части. Из снарядов брали порох или тол. Для полковой кухни ездили с передовой за дровами, для чего растаскивали бревна с поврежденных, брошенных и даже с жилых домов, вырубали лес, фруктовые сады и посадки. Кормить солдат и офицеров нужно было каждый день и каждый день надо было решать, где брать дрова. Было время, когда я ежедневно ездил в г. Армянск, стоящий на нейтральной земле, возил туда ребят разбирать дома, сараи, заборы на дрова. Немцы по нам стреляли, но мы на большой скорости влетали в город, прятались за домами, путая следы. Нагрузившись дровами, тем же манером уходили из-под обстрела.

В районе Левобережной Украины, в морозный туманный день, было предпринято внезапное наступление. Танки и автомашины покрасили в белый цвет (побелили). Без шума вывели на рубеж атаки и встали. Без артподготовки танки пошли в атаку при поддержке штурмовиков ИЛ-2. Продвинулись в первый день немного - на 10-15 км. Наверное, сказался фактор внезапности. В зоне наступления находилась «балка Шевченко» (так ее называли при оперативных разговорах). Фактически это был огромный овраг посреди степи глубиной до 10-15 метров, шириной в верхней части метров 50, а длиной, наверное, больше 5-7 км. Бой я не видел, видел только его результат. Как я понимаю и как рассказывали очевидцы, 19-й танковый корпус, хотя и был потрепанным, имел не меньше 200-300 танков, которые и бросили на этот узкий участок. Танки выгнали немецкую пехоту из окопов в степь, штурмовики загнали ее в балку, танки прошли вдоль балки. И в результате на протяжении не менее 5 км на склонах балки сверху донизу - плотным слоем лежали трупы немецких солдат. На дне балки трупы были перемолочены гусеницами и колесами. Немцам незадолго до боя выдали чистое теплое белье и верхние утепленные маскировочные брюки и куртки. Наши солдаты поснимали с трупов всю одежду. Трупы замерзли и вид у них был страшный.

Наша батарея (оставшиеся три орудия) подошла только к вечеру и заняла рубеж в дальнем конце балки. Орудия установили на правом склоне балки, а на левом были немецкие блиндажи. Машины загнали в балку впереди орудий, спать пристроились в немецких блиндажах. Мне с двумя солдатами и офицером выпала задача достать дров. Мы поехали в темноте, не зная местности. Колесили несколько часов, пока не набрели на колхозный сад, в котором и нарубили яблонь. Приехали ранним утром и узнали, что ночью был бой. Развивался он приблизительно так.

Вечером впереди наших орудий (по левому склону балки) прошли наши танки, пехоты же нашей перед орудиями не было вообще - куда она делась, неизвестно. Среди ночи на левый склон балки подошли какие-то танки, к утру подошла пехота. Оказалось, что танки - примерно 15 штук - немецкие, пехота - это немецкие автоматчики. Встали напротив наших орудий. Машины успели вывезти из балки, из немецких блиндажей расчеты, обслуга и командиры перебежали за орудия. Немецкие автоматчики при огневой поддержке танков начали атаковать наши оставшиеся три орудия. Бой, конечно, был неравный, но с позиций не отступили. Часть танков подбили, от автоматчиков отбились. В батарее было около 60 человек. Осталось 12. Командир батареи погиб. Остался легко раненный старшина Кутуков, отличился, как рассказывали, Дерновой. В этой неразберихе его орудие начало стрелять первым и, естественно, оно вызвало огонь танков на себя и было разбито первым. Часть расчета погибла. Дерновой подбежал к другому орудию, у которого погиб наводчик, и со словами «Не смерть…!» начал стрелять. В это время подключилось второе орудие, которое возил я. Танки не ушли, и им удалось подбить орудие, из которого стрелял Дерновой. Часть расчета погибла, но Дерновой остался жив. Он опять сказал: «Не смерть…!», взял автомат и вместе с оставшимися в живых отбил атаку автоматчиков. Танки и автоматчики отошли. Погиб он по глупости - пошел взять пистолет у убитого офицера. Из автоматической винтовки получил пять пуль в грудь. Закрывшись телом убитого, пролежал несколько часов. Но к вечеру умер. Старшина Кутуков принес оставшимся двенадцати продукты и ведро водки. Построил нас и заплакал. Его увезли в госпиталь со всеми ранеными, больше мы его не видели.

Через несколько дней мне пришлось вывозить оставшееся от всей батареи орудие. Тоже с приключениями. Было раннее зимнее утро, низкий плотный туман, кругом снег. Шуметь нельзя. Где находится орудие и передовая - не знаю. Поехал к месту, где оставлял пушку. Вылез из машины, шинель нараспашку, оружия не взял. Хотел обойти все пешком и осмотреться. В этот момент меня сильно ударило в правую ягодицу. Подумал, что ранило. Больно, но кровь не идет. Огляделся. На снегу, прочертив след, лежит немецкая пуля. Я ее поднял и долго потом носил в кармане. Прошел еще немного и понял, что потерял ориентиры. Туман плотный, ничего не видно и за десять метров. Стало жутко - подойдет немец, возьмет за воротник и отведет в плен. Хорошо, что я не заглушил машину. Присел, прислушался - и услышал шум мотора. Вышел на машину. Сразу взял карабин. Уж потом в этом тумане нашел орудие и вывез его вместе с оставшимися в живых ребятами.

Начиная от поездки за дровами, мне не удавалось поспать, т.к. в радиаторы машины была залита вода и каждые 20-30 минут мы должны были их прогревать. Стояли мы в этой же балке. По ночам мне приходилось по ней возить в штаб корпуса нашего начальника штаба майора Лебедева. Замерзшие трупы никто не убирал. А стояли морозы… Нервы даже у майора не выдерживали, когда под колесами трещали кости. Мне было все равно - я хотел спать. Наконец привезли антифриз. Стало легче, хотя спали мы в кабинах, а у «доджа» кабины практически не было. И при морозе в 15-20 градусов - какой сон! Выспался я, когда потеплело. Привез майора в штаб, поставил машину на солнышко, положил голову на руль и заснул блаженным сном. Когда майор пришел и попытался меня разбудить, я послал его далеко-далеко на сочном шоферском лексиконе и не проснулся. Он даже не обиделся, лишь сказал: «Спи… Спи… Только машину не заморозь».

Орудие осталось за мной, но когда транспортировка не требовалась, меня все чаще вызывали возить руководство штаба полка, т.к. много машин уже было повреждено или было не на ходу. За машиной я следил и берег ее. Бывали дни, когда я ее закапывал по три раза. За всю войну было только два случая, когда я останавливался в дороге по моей вине. Один раз застрял в болоте за Сивашем (но выбрался сам - за два-три часа) и под Тулой на формировке, о чем расскажу позже. Может быть, этим и объяснялось то, что командование полка выбирало меня для различных сложных и рискованных поездок. Ездить приходилось и днем, и ночью до самого конца войны. Было интересно, много видел, многое узнал. Но редко обо мне заботились временные пассажиры. Продукты питания на меня получала батарея, а я сутками мотался неизвестно где. Нет человека - нет вопроса. Часто по несколько суток не ел горячего. Но в конце концов научился заботиться о себе сам. В конце зимы 1943-44 годов на 4-м Украинском фронте больших наступательных операций не производилось, но бои местного значения, конечно, были. И нас перебрасывали в это время в танкоопасные места или в места контрударов по немцам.

Где это было, я не могу припомнить. Однако картина, о которой хочу рассказать, перед глазами и в душе осталась у меня навсегда. Дело было так.

Мы шли колонной в составе передовых наступающих частей. Танки, самоходки, автомашины двигались плотно в несколько рядов. Украинская бескрайняя степь. Снег выпал и растаял, настала небольшая оттепель. Дороги как таковой нет. Есть только грязная широкая полоса земли, размятая колесами и гусеницами до мерзлоты. Вся армада войск двигается по этой полосе. Еду и я, как все. Вдруг вижу, что на дороге местами лежат наши (судя по шинелям) солдаты, раскатанные в огромные блины. Никто не останавливается, никто не объезжает. А убиты эти солдаты были в начале боя и шли наверняка первыми. За что такое безразличие и жестокость наших «отцов командиров»! Они не дали команды убрать трупы или объехать, могли хотя бы не разрешить идти войску по трупам своих…

Ранней весной 1944 года наш полк перебрасывали с правого фланга 4-го Украинского фронта на левый, опять к Перекопу и Сивашу. Только сошел снег, дороги раскисли, танки их размяли так, что на машинах ездить стало невозможно. Часть погрузили на платформы и в вагоны, оставшиеся пошли своим ходом. В эту группу попал и я. Вез людей, снаряды, орудие. Дорогу описывать неинтересно – сплошная грязь и выбоины. «Додж» с цепями на всех четырех колесах еле выгребался. Шел дождь со снегом. Все эти прелести были на мне – машина-то рассчитывалась на условия Африки! Без остановок я ехал около трех суток. Наши машины растянулись на много километров. До места я доехал одним из первых. Последние приезжали через 10-15 дней. Остановились в деревне. Вся одежда - вплоть до нижнего белья! - была мокрая и частично замерзшая. Попав в тепло, я упал замертво и заснул. Через короткое время меня будят и говорят, что мне надо ехать на станцию (это за 30 км). Я, конечно, всех послал и заснул снова. Через некоторое время снова пришли будить. Я снова послал далеко-далеко и сказал, что у меня нет горючего. Они слово в слово все передали заместителю командира полка по строевой, который был назначен командиром нашей группы. Через некоторое время они приехали, привезли горючее и повторили команду приехать к командиру, а также его слова: «Если откажется - привезти силой». Но я опять сказал, что думаю обо всех, и в том числе и об отдающих такую команду. Машину заправили, подъехал к домику, где квартировал командир. Было уже темно, нас было только двое. Вылез из машины и встал около крыла. Командир начал кричать, что расстреляет меня. Я слушал и смотрел на него, думая, что если он потянется к пистолету, то сразу брошусь на него и задавлю. Но он этого не сделал. Приказал съездить на железнодорожную станцию и привезти людей и груз. После этого случая он до конца войны охотился за мной, стараясь посадить на гауптвахту.

Весна шла своим тысячелетним путем. Теплело. Дороги высыхали. Полк занял позицию у Сиваша. Я несколько раз возил офицеров полка на рекогносцировку через Сиваш по понтонному мосту. Закон на переправе был суров: остановившуюся на мосту машину вместе с грузом сбрасывали в Сиваш. Наш полк готовился к наступлению. Ремонтировали автомашины, я тоже ремонтировал свой «додж». Тылы стояли в селе Новоалексеевка. Был уже конец марта. После ремонта вечером приехал на батарею. Старшина дал мне бутылку водки и холодную кашу. Я съел кашу, выпил водку, лег в ямку, выкопанную для хранения снарядов, укрылся шинелью и заснул.

Проснулся и не могу подняться - меня занесло снегом почти на метр. Метет такая снежная пурга, что не видно, как говорят, белого света. Первая моя забота - сохранить машину. И я закрыл мотор шинелью, умудрился завести, но вода закипела. Тогда укрыл двигатель и спустил воду из радиатора и блока. Старшина пустил меня в свой окопчик - стало нас там трое - я, старшина и девушка санинструктор.Пролежали мы в этом окопчике, наверное, больше суток, пока не обвалилась крыша окопа, сделанная из плащ палатки. Старшина и санинструктор ушли, а я не мог покинуть машину - пролежал еще довольно долго. Несколько раз пытался выйти, но, видя, что пурга еще не прекратилась, закапывался снова. На мне лежала плащ палатка, а я лежал на дне окопа. Снег подо мной растаял, и я лежал в луже. Откопавшись в очередной раз, встал в окопе и увидел, что снега было выше головы - сам уже вылезти не мог. В это время командир батареи увидел меня и, подав руку, вытащил из окопа. Он с одним из водителей сидел в кабине «студебеккера», жгли в солдатском котелке бензин и этим спасались. В очередной раз обходя батарею, увидел меня. Пурга продолжалась с прежней силой. Комбат показал мне направление и сказал, что там деревня и приказал идти туда, т.к. я был весь мокрый, а места в кабине не было. Сам он был в саже, черный, как негр.

Я побрел в деревню, километров за 4-5, но и там не оказалось места, где можно было погреться. В хатах хозяева сидели на печках и кроватях, а всю остальную площадь - от самой входной двери - занимали солдаты, стоящие плотно друг к другу. Постоял я в такой хате несколько часов, немного отогрелся, но все еще был мокрым. Пошел по деревне искать другое убежище. Увидел, что на сарае солдаты жгут костер, доски для которого берут с другого края сарая. Забрался туда, меня приняли при условии, что буду поддерживать костер, а они будут спать. Я согласился. У костра было тепло, я смог обсушиться до нижнего белья и портянок. К утру пурга прекратилась, и я благополучно добрался до батареи и своей машины. Взялся за машину, расчет нагрел воды, машина завелась, повреждений не было. Старшина накормил солдат, забрал меня, и мы поехали в Новоалексеевку за продуктами. Ребята-ремонтники, увидев меня, очень удивились - они уже, оказывается, выпили за упокой моей души, решили, что я замерз в пургу.

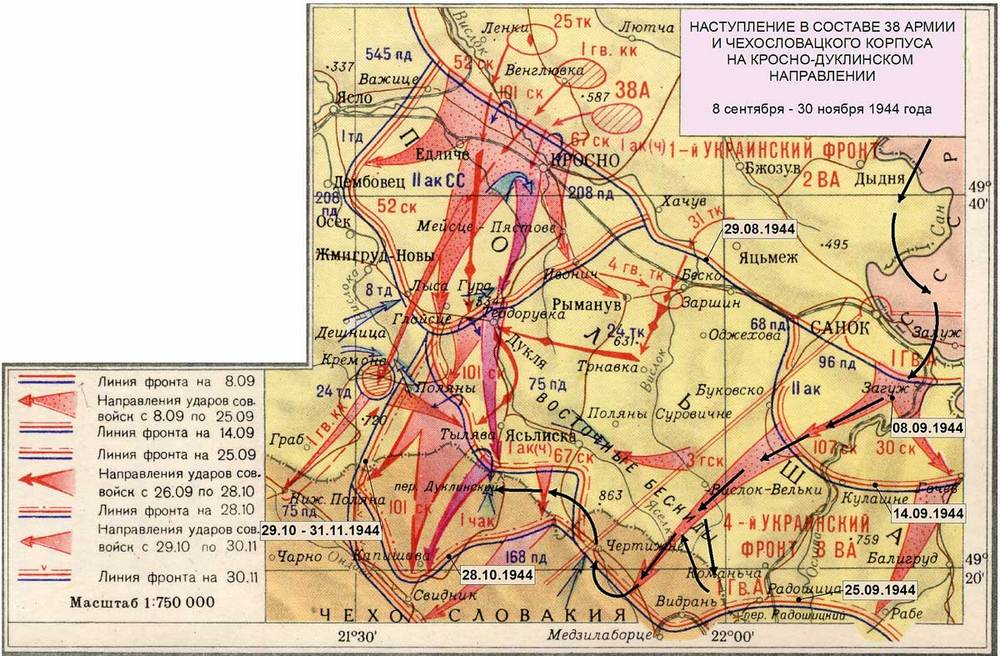

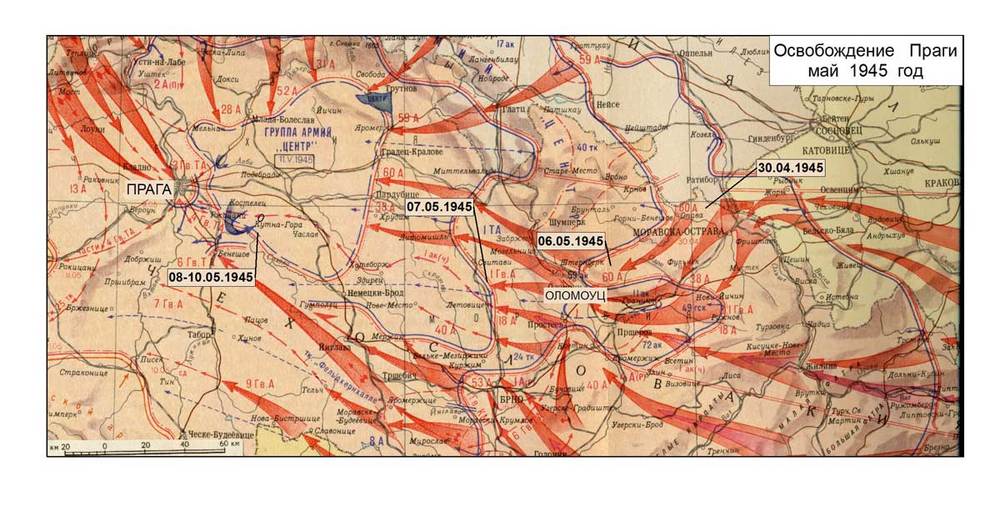

Наконец, подготовка операции по освобождению Крыма была закончена. Наш полк, как и конный корпус Кириченко, был передан 19-му танковому корпусу. Передовую прорвали стоящие в обороне части. Танковый корпус входил в прорыв вместе с конным корпусом Кириченко - шли вперед, не обращая внимания на остающихся в тылу немцев. Задача полка складывалась по обстановке - закрывать танкоопасные направления и подавлять узлы сопротивления.