Илмар Кнагис. Такие были времена

УДК 94(474.3) К 53

Илмар Кнагис ТАКИЕ БЫЛИ ВРЕМЕНА

Ответственный за издание: Дзинтра Гека

Перевод: Жанна Эзите

Редактирование и корректура: Жанна Эзите

Фото: Дзинтра Гека и из личного архива Илмара Кнагиса

Дизайн и верстка Ванда

Войциша

Выражаем благодарность за содействие в публикации книги: Южно-Калифорнийскому

отделению организации «Латвияс Ванаги» в США Теодору Лилиенштейнсу Айвару

Еруманису

Центравлему правлению организации «Даугавас Ванаги»

Публикатор: Фонд "Sibirilas bёrni"

Отпечатано siа TALSU TIPOGRÄFIJA

© Илмар Кнагис, 2010

© Фонд "Sibirilas bёrni" 2010

©Дзинтра Гека, 2010

©Жанна Эзите,

2010

ISBN 978-9984-49-017-5

«Приключения везучего человека» - такой подзаголовок дал автор своему повествованию о жизни. Воистину невероятное везение - пережить две ссылки, годами ходить как по лезвию ножа между жизнью и смертью, встретить на своем пути множество людей с такими несхожими судьбами, опираясь на свой ни с чем не сравнимый опыт, выработать собственное мировоззрение, создать семью и вернуться на родину обогащенным, богаче, чем был, когда высылали. Но это только начало.

Илмару Кнагису суждено было не только дождаться Атмоды и восстановления независимости, способствуя этому, отдавая весь свой опыт, силы и время, но и взять на себя еще одну трудную задачу - не дать исчезнуть из памяти тому, что об империи зла должны знать будущие поколения и весь мир. Собранные факты и воспоминания вскрыли такие размеры и методы преступлений советского режима, о которых большая часть общества даже не подозревала. Говорить от имени тех, кто уже никогда ничего не расскажет, - долг и честь оставшихся в живых.

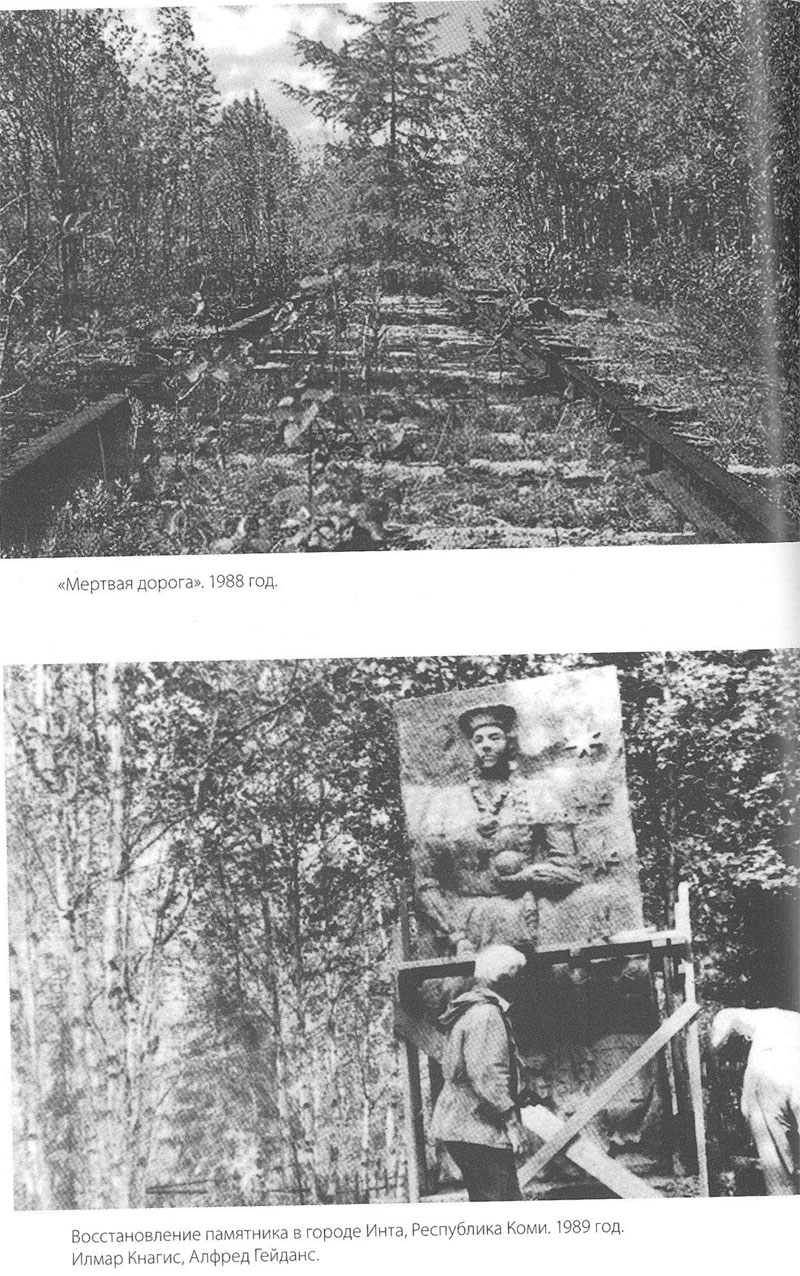

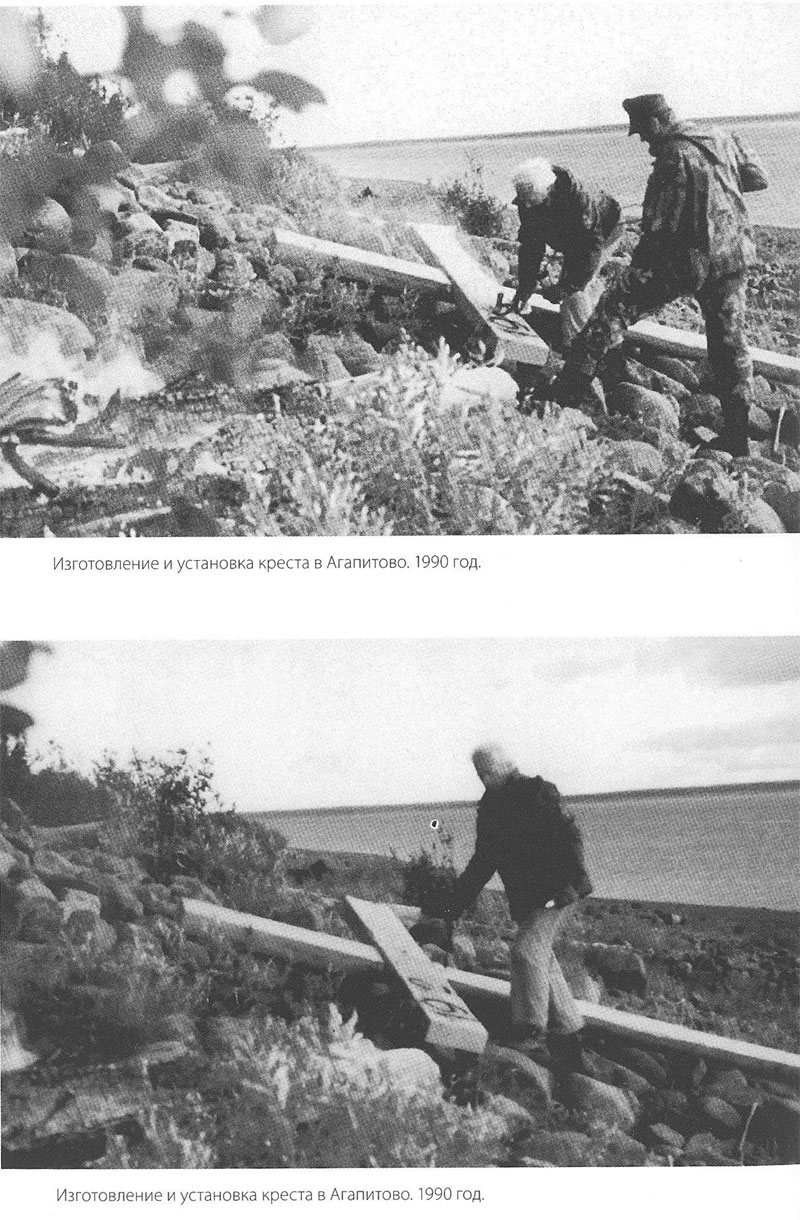

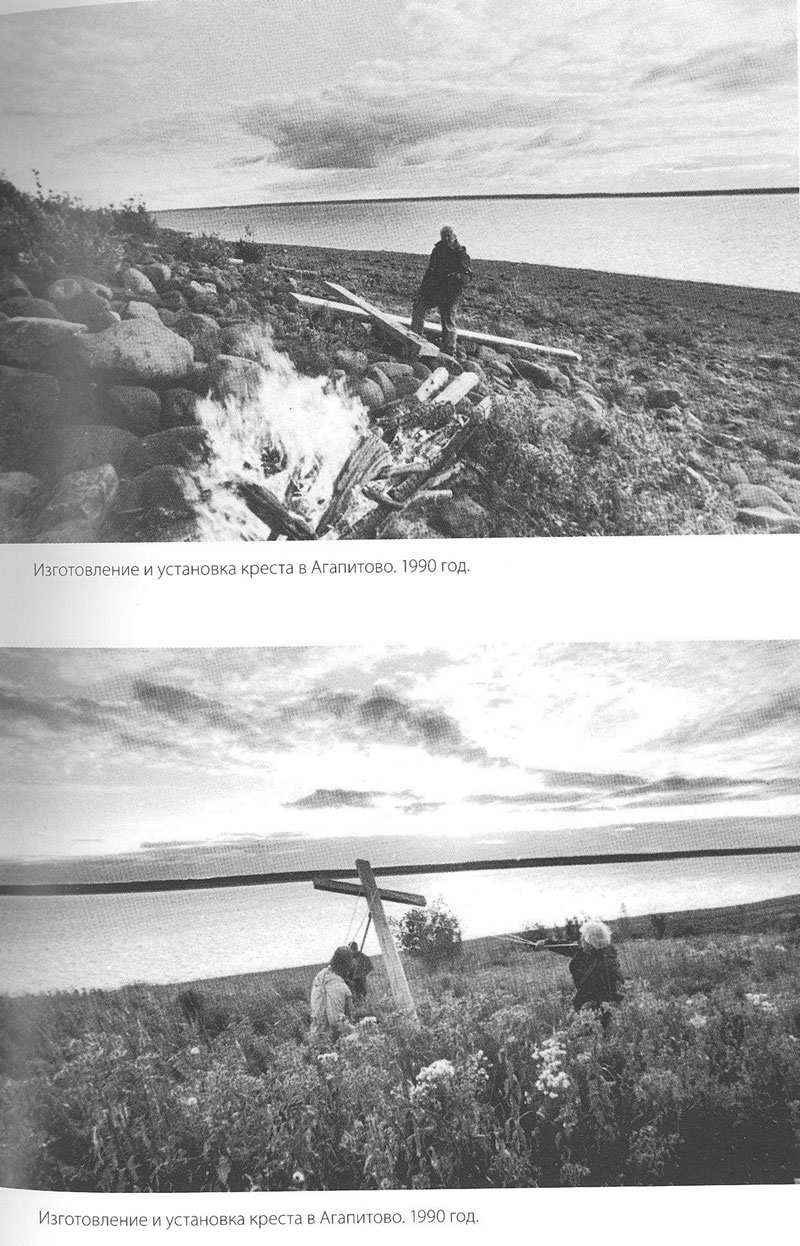

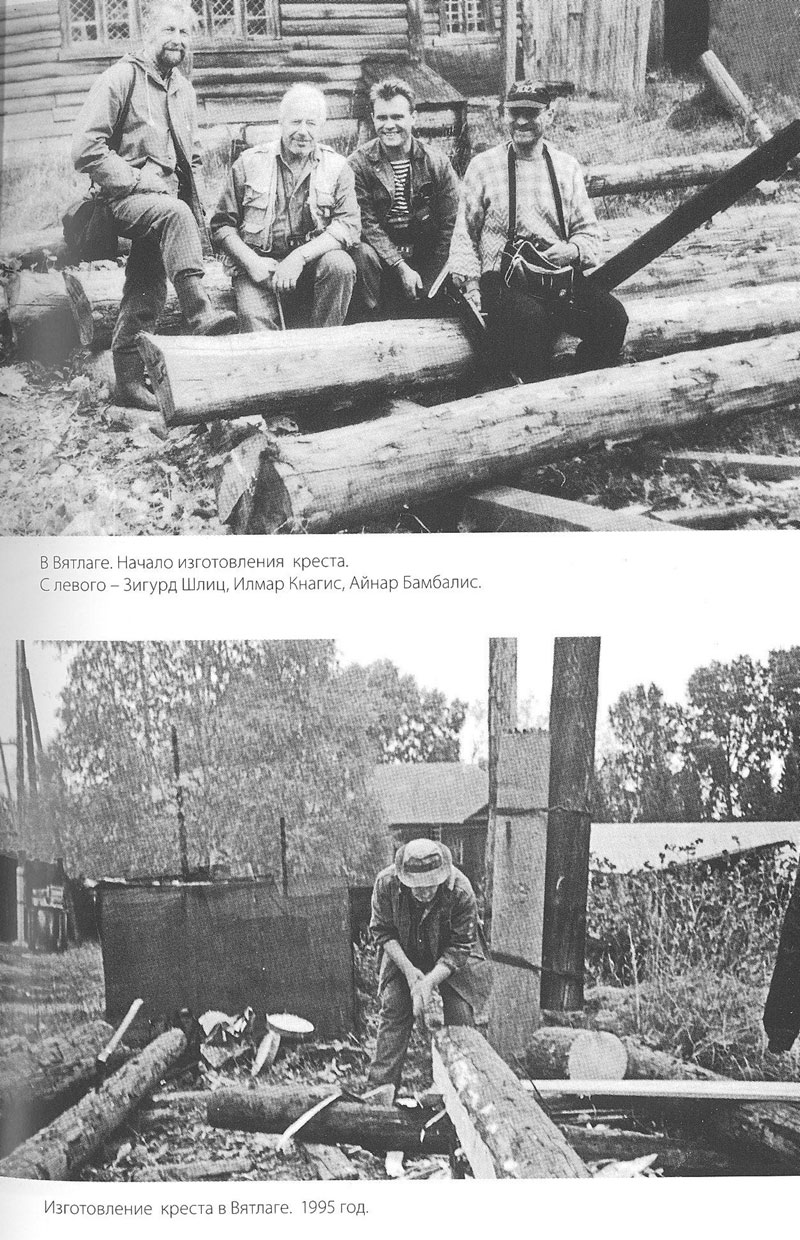

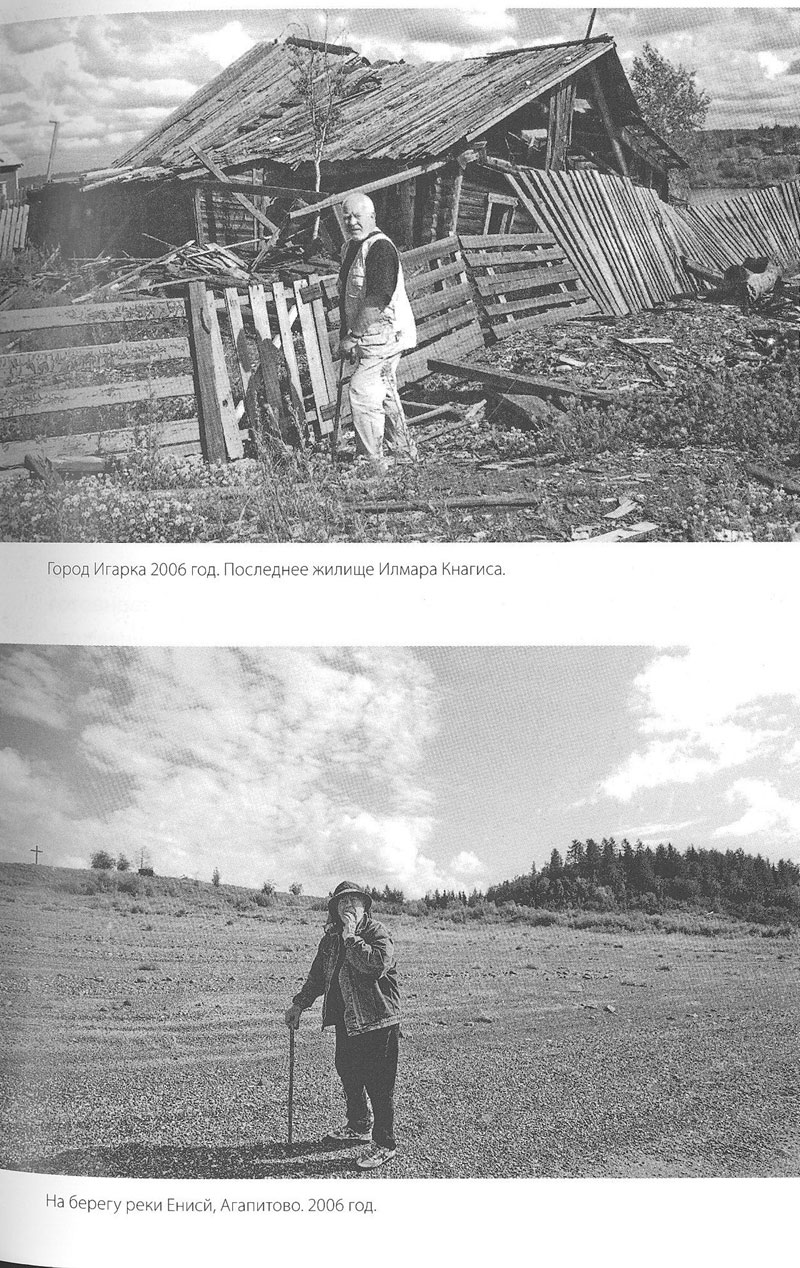

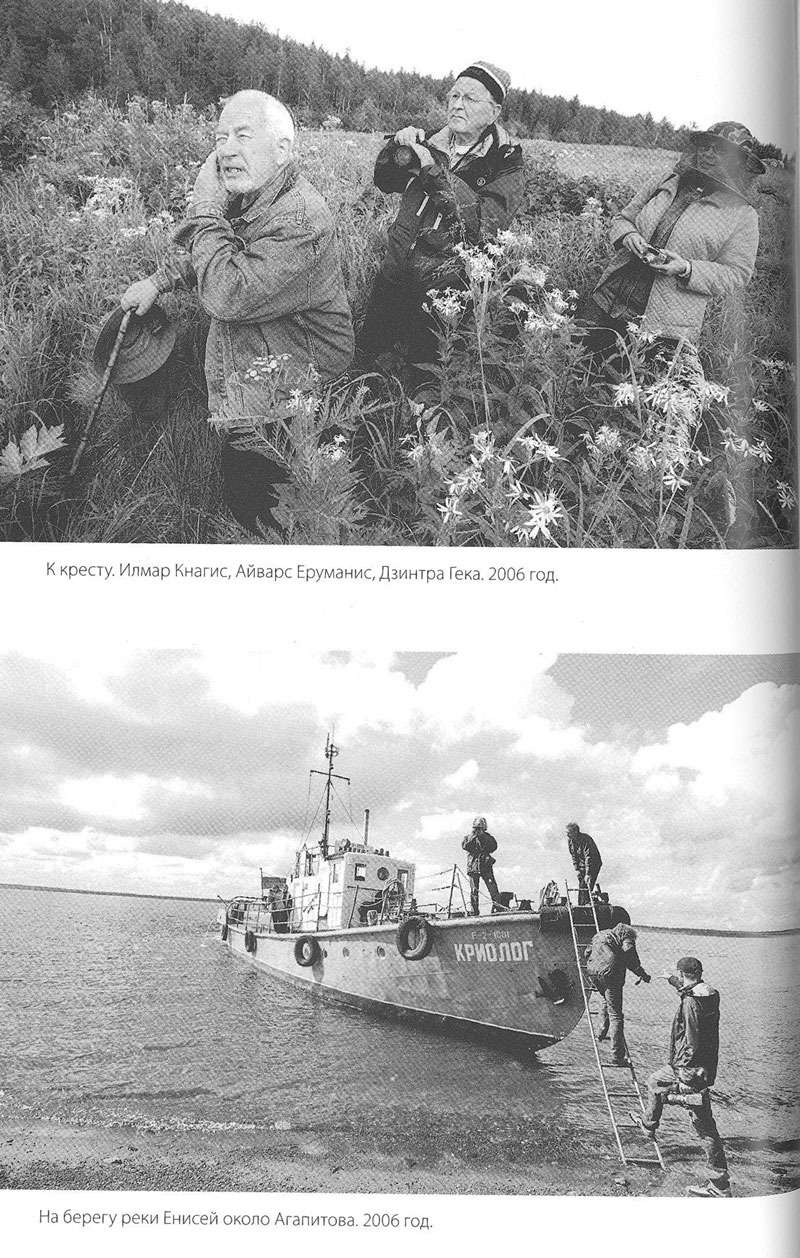

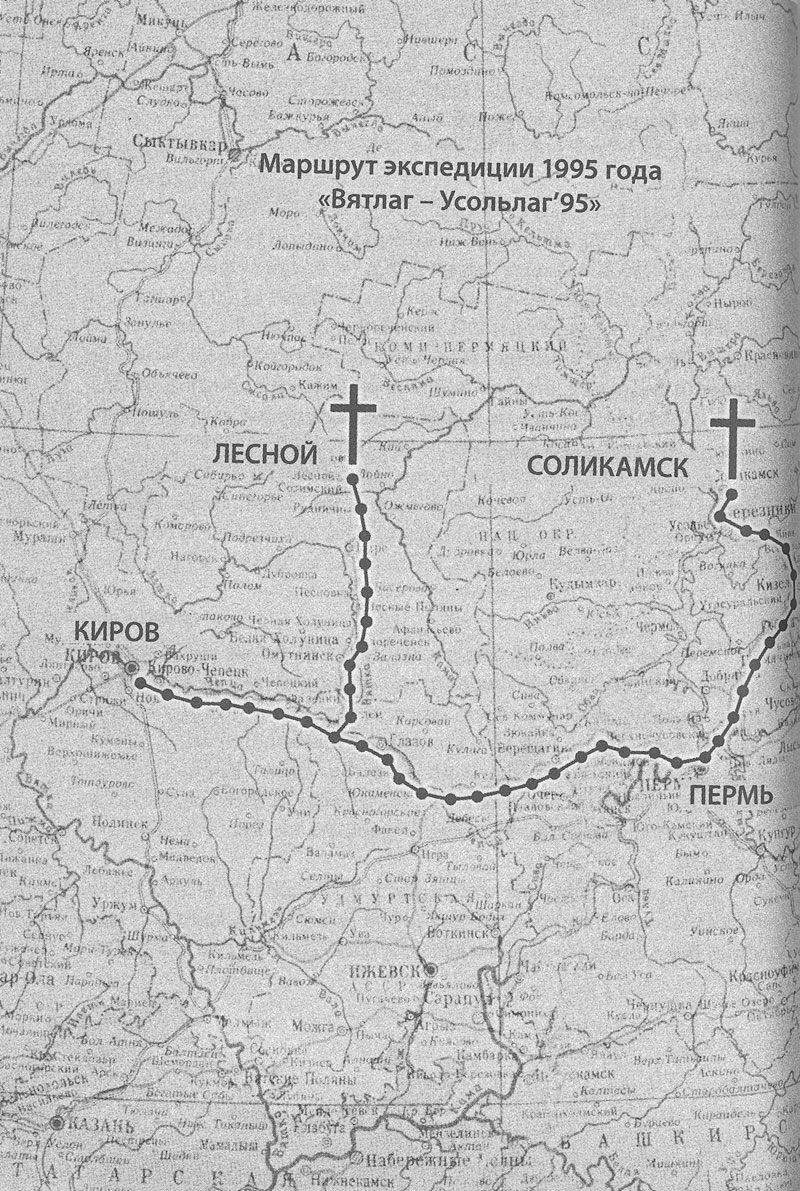

Лишь немногим хватило сил и здоровья, немногим выпала удача еще раз побывать там, где когда-то страдал ты сам, твои близкие и еще тысячи тысяч других. Именно там, за Полярным кругом, устанавливая кресты погибшим в Агапитово, Вятлаге, Соликамске гражданам Латвии, Илмар Кнагис пережил свой «звездный час». «Замерзал - не замерз, тонул - не утонул, медведи меня не съели, то, что хотел, я сделал и всегда в трудную минуту ощущал поддержку хороших людей», - говорит автор.

Живая историческая память в духовной сокровищнице народа ни с чем не сопоставима. Никакое другое поколение не имело такого опыта, не имело примеров такой веры, надежды и любви. И сегодня не легко найти и обнародовать правду о недавней эпохе лжи - мир так быстро все забывает и живет иллюзией о себе самом, ибо так удобней. А зло только того и ждет. Оно множится во тьме, но исчезает в свете правды. Недаром сквозь все века звучат слова песнопевца Давида: «Блаженны то, кто идет праведным путем, и поступает по правде всегда».

Анда Лице

Благодарю всех, кто оказал мне поддержку в работе над этой книгой: товарищей по общей судьбе Маргариту Сидере и Владимира Нестерова, соученицу Скайдрите Тинтс, поэтессу Анду Лице, писательницу Луцию Кюзане, Юрия Сайварса, всех, кто помогал мне советом, делился крупицами воспоминаний, не скупился на добрые слова.

Спасибо Латышскому фонду за финансовую помощь при издании этой книги.

Чтобы сердце успокоилось и наивно поверило, что через 100 лет некий

исследователь, нанизывая в логичной последовательности мгновения жизни

нынешней и недавнего прошлого, захочет создать связную историю времен и событий,

каждый должен обязать себя написать воспоминания. Свою версию жизни. В

противном случае десяток-другой версий людей самых усердных и умных послужат

аргументом для бесстрастных историков будущего. И снова это будет история

избранных. Как было испокон веков.

Гундега Репше

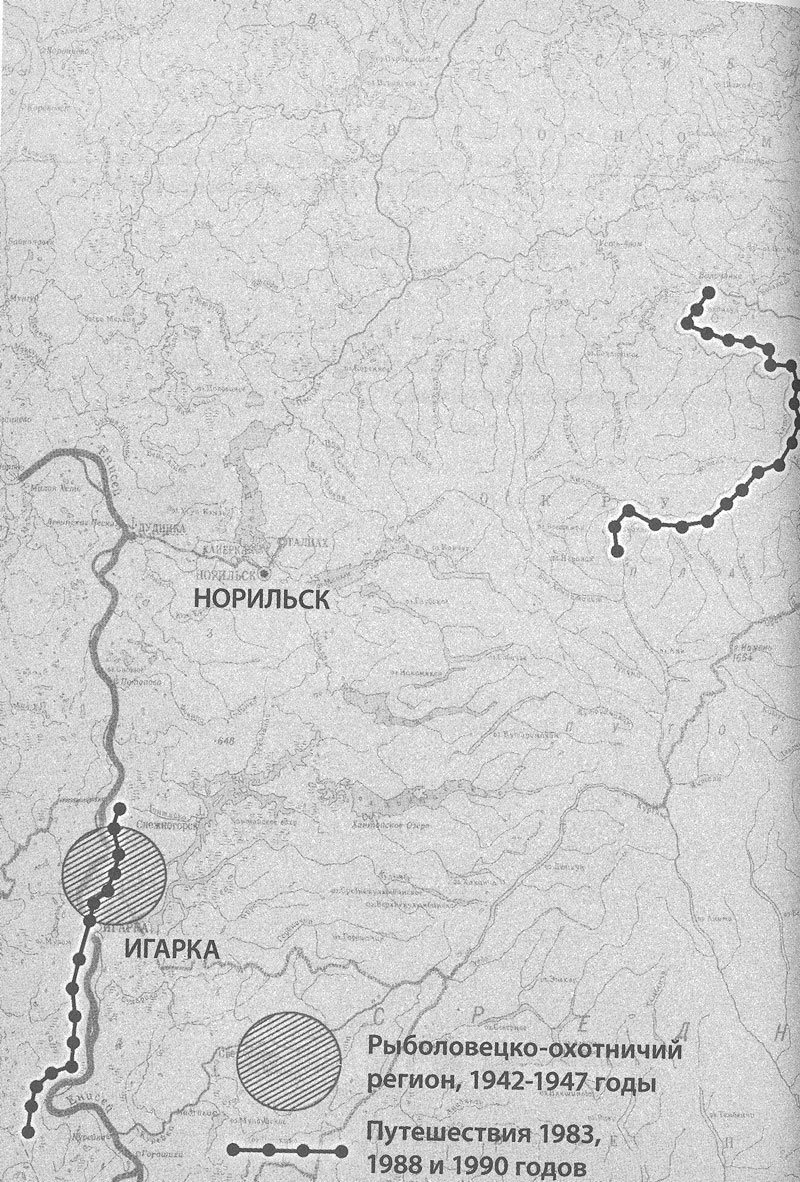

Лето 1983 года. Мы летим через полуостров Таймыр. Под нами таинственные, нетронутые цивилизацией и почти не-хоженые туристами места - Путоранское плоскогорье, озера, реки, ледники, водопады которого ждут нас, водных туристов из Латвии.

Я был счастлив. Счастлив, как любой турист, когда позади поезда и самолеты, многолюдные шумные вокзалы и перроны, тяжесть рюкзаков и не вписывающегося ни в какие габариты снаряжения водных туристов, веселые, но и чреватые неприятностями попытки схитрить при взвешивании багажа (ибо какой же уважающий себя турист не считает святой обязанностью хоть на пару килограммов обмануть Аэрофлот). Позади беготня по магазинам за последними необходимыми вещами и оформление документов, что было совсем непросто, так как отправлялись мы в места, хранившие множество тайн и зачастую недоступные простым смертным. Все осталось позади. Впереди нас ждал маршрут протяженностью почти полтысячи километров по рекам и озерам Путорана, самого необжитого региона на земле.

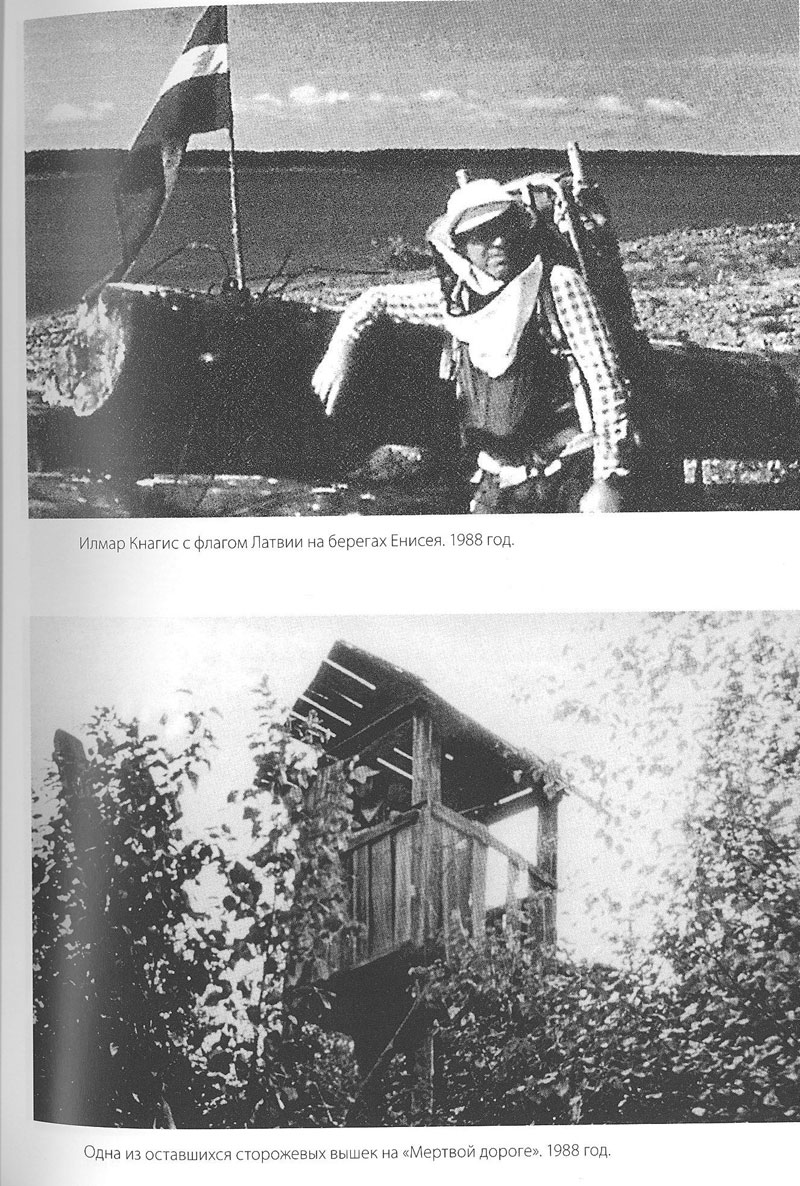

Я смотрел в иллюминатор и вспоминал далекие-далекие минувшие времена. Много ли можно вспомнить за час полета? Очень много. Всю жизнь. Там, на юге, где земля сливается с серыми небесами, у подножья гор Путорана закончилось мое детство и началась юность. Всего несколько сот километров отделяли меня от тех мест. Совсем недалеко отсюда Агапитово - «Остров смерти», где погибли сотни женщин и детей. Чуть дальше система рек и озер, которые когда-то я исходил вдоль и поперек - на лодке летом, на лыжах зимой. Остяцкое, Щучье, Тунгуска, Плахино, Сопочка, таинственные, с трудом найденные Чумные озера. Пять поставленных мною изб, лодки, которые я смастерил. Дальше на юг Игарка, место моей второй ссылки, и заброшенная, поглощенная болотистой тундрой последняя сталинская стройка, Великая Трансполярная железнодорожная магистраль - «Мертвая дорога». Мое отрочество, моя юность.

Тень вертолета скользит по раскинувшейся далеко внизу поверхности озера Лама. Какие тайны, какие следы преступлений хранят его глубины?! Во время войны в озере как будто бы была затоплена баржа с опасными политическими «преступниками». Возможно, это лишь легенда, но вспоминали ее многие, даже сейчас, за несколько дней до вылета нашего вертолета с базы в Вальке. Ходили разговоры и о массовом уничтожении заключенных, которых сбрасывали в ущелья Путоран и там просто засыпали, взрывом. Тот, кто знает плато Путорана и вообще Таймыр, понимает, что регион этот идеальное место для уничтожения без следа тысяч, а если потребуется, то и миллионов людей. А потребность в этом в России возникала не однажды.

Меня уже тогда, в юности, влекли загадочное плато Путорана, или Хантайские горы, как мы их тогда называли. Охотясь, я не раз добирался до самой южной границы гор. Никакого постепенного перехода равнины в гористую местность не было. Горы начинались внезапно. Они вставали передо мной почти вертикально, как в «Затерянном мире» Конан Дойла. Теперь-то я знаю, что это были лишь «передовые посты» Путорана, как бы острова гор, отломившиеся частицы, заброшенные в тундру и болота. С этих окутанных тайной гор стекали реки с экзотическими названиями - Кулюмба, Горбиачин, Хантайка.

И вновь, вот уже в третий раз, я на севере. На сей раз, правда, по собственному желанию: за Полярный круг привели меня туристские тропы и необъяснимая ностальгия по северу, а не приговор «рыцарей революции» - чекистов, как в 1941 и 1949 годах.

Как назвать чувства, которые заставляют человека, прожившего какое-то время на севере, снова и снова туда возвращаться, возможно, не каждого, но многих? Вряд ли можно сравнить с любовью то, что испытывает человек к тем местам, где провел самые тяжкие годы своей жизни. Где замерзал, голодал, где испытывал отчаяние и подвергался унижениям, где терял друзей и сам не однажды заглядывал в глаза смерти. Все это было в далекой, чужой и враждебной стране. Но была и юность, было завораживающее северное сияние, штормовой Енисей, романтика оленьих и собачьих упряжек, была и дружба, и первая любовь тоже была.

Вертолет высадил нас высоко в горах, на берегу кое-где свободного ото льда озера Негу-Икэн. Вокруг одни камни и цветы. Потом мы плыли вдоль поросших фиолетовыми цветами озерных берегов, преодолевали ледники, шли по покрытой вечными снегами равнине, наконец редкой красоты, почти непреодолимая река Негу-Икэн, незабываемая Колтамы с ее сорока захватывающими дух порогами, горный хрусталь в разломах скал, берега, усыпанные обглоданными оленьими костями вперемешку с медвежьими погадками и следами, могучие пороги и водовороты реки Аян. И вот Хета, возникшая при слиянии рек Аян и Аякли, выносит нас из Путоранских гор. Река растекается по равнине, как море, и начинается однообразно- утомительное путешествие, когда изо дня в день только и остается, что копать веслами спокойные, необозримые воды Хеты и рассказывать спутникам о том, что было пережито в этих краях много лет назад.

Это путешествие было как бы возвращением в прошлое, возвращением в юность. Близость исхоженных в юности мест, те же дикие, первобытные условия - все это всколыхнуло в глубинах памяти, казалось, давно позабытое. На самом деле я ничего не забыл, только чувство было такое, что многое происходило как будто не со мной, а в увиденном бог знает когда фильме. Слишком давно все это со мною случилось, слишком невероятным казалось. Невероятным? Но что в том невероятного? Тысячи и тысячи пережили нечто подобное, если не более страшное и тяжкое. А во всем Советском Союзе десятки миллионов. Но события тех лет не кажутся нереальными только потому, что психика поколений того времени так изнасилована и изуродована, что вещи и события, каких не знала история и которые следующие поколения - поколения нормальных людей - будут считать немыслимыми и непонятными, сегодня считаются как бы сами собой разумеющимися и нормальными. Ну что особенного?! Такие были времена...

Как же все тогда произошло? Как начался самый мрачный период в жизни десятков тысяч жителей Латвии, самые мрачные страницы в истории латышского народа? Кто-то из юмористов сказал: «Была прекрасная «Варфоломеевская ночь»!»

Была ночь 14 июня 1941 года. Варфоломеевская ночь латышского народа. Тогда и начались мои «захватывающие» приключения.

Мчался латыш далеко на чужбину

На статном жеребце,

Земля гудела...

Старинная песня ссыльных латышей

Короткая июньская ночь была на исходе. Уже светало, когда в дверь позвонили. Звонок показался необычно громким. Вероятно, потому, что прозвенел неожиданно и непривычно. Разве звонили нам ночью? Потом раздался нетерпеливый громкий стук.

Их было трое - тех, кому отец открыл дверь. На главном был серо-коричневый реглан, слишком теплый для лета. Это был латыш, мне кажется - из российских латышей, из тех, кому удалось избежать кровавой расправы с латышами в России в 1937 году. Сколько же надо было предать своих соотечественников, чтобы самому остаться в живых? Правда, в то время об этих событиях я еще ничего не знал. Второй был милиционер, кажется, из Екабпилса, но незнакомый. В таком маленьком городишке милиционеров знали всех наперечет. Фамилия его была Загерис. Сын Анны. Помню, как сказал он это «реглану» для занесения в протокол. Третий был офицер советской армии. Армейский, не из НКВД. Фуражки у последних были с синим верхом. Значит, и армия была привлечена к проведению арестов.

Отцу велели сесть, положить руки на стол. Так он и просидел, пока мы с мамой собирали вещи. «Реглан» допрашивал отца и что-то записывал. Говорил грубо, вызывающе. Он, по всей видимости, был из тех, кому подобные операции доставляли наслаждение. Упивался сознанием собственной власти. Его лицо и голос я еще долго помнил. Милиционер, выполняя его указание, рылся в шкафу в поисках оружия.

Офицер присутствовал только в самом начале, потом вышел, но вскоре вернулся на грузовике, где уже сидел бывший начальник Екабпилсского военного округа капитан Язеп Брокс с женой и дочерью, моей одноклассницей.

На сборы нам отвели ровно час. Когда мы кидали в автомашину чемоданы и узлы из скатертей и одеял с собранными в спешке вещами, офицер забросил в машину и две пары лыж, стоявших в прихожей, сказав, мол, в Сибири они мне пригодятся. Закинул он в машину и кое-какую одежду, отцовский полушубок и корзину с грязным бельем, стоявшую там же в прихожей. Эти вещи и содержимое бельевой корзины спасли нас в первую зиму не только от холода, но и от голода.

Помню (вернее, помнила мама, потому что я по-русски не понимал), офицер сказал еще, что здесь фронтовая полоса и нас высылают как опасный элемент.

По дороге к нам в машину подсадили семьи богатых торговцев евреев - семью Ландманов и две семьи Друков. В каждой было по двое детей в возрасте 5-7 лет.

Всходило солнце, кода мы переезжали мост через Даугаву. И теперь, когда мне снова случается проезжать в Екабпилсе по мосту, я всегда вспоминаю то утро.

На станции Крустпилс мужчин увели. Помню все, будто это случилось вчера. Это одно из тех мгновений, которые остаются в памяти на всю жизнь. Мужчины шагали навстречу солнцу, по-военному печатая шаг, три старых латышских стрелка - Эмиль Кнагис, Язеп Брокс и Ансис Потцепс. Шагали, расправив плечи и высоко подняв голову. Следом за ними семенили два солдатика с раскосыми глазами, держа винтовки с примкнутым штыком под мышкой. С затуманенными глазами я смотрел в спину уходящему отцу и сжимал в кулаке только что врученный им французский перочинный ножик, который еще хранил тепло отцовской ладони. Силуэт отца растворился вдали - в переплетении рельсов и солнечных лучей. Исчез на вечные времена.

А перед нами раскрылись двери большого телячьего вагона - «пульмановского». В темном пустом вагоне на маленьком чемоданчике у самых дверей сидела растрепанная и рыдающая красивая молодая женщина с плачущей девочкой на руках. Аустра Путеле с дочерью Смайдой. В одиночестве они провели в темном вагоне несколько часов. Разве ж только одно это не могло довести человека до сумасшествия? Все их имущество состояло из маленького чемоданчика и корзинки.

Это был четырехосный телячий вагон, на скорую руку переделанный под спецоперацию. Нары в два этажа, напротив двери «оправка» - дырка в полу и наклонная доска над ней. Никакого ограждения не было, чуть позже мы сами завесили это место простынями и скатертями. По одну строну вагона два маленьких зарешеченных окошка. В другом конце окна были закрыты. В вагоне нас собралось человек 70. Было много стариков и маленьких детей, трое или четверо грудные младенцы.

Вскоре возле вагонов начали собираться люди. Родные, близкие. Пришел и брат моего отца Альберт с женой. Думается, многие из пришедших провожать нас по законам того времени тоже должны были находиться в таких же зарешеченных вагонах, но, очевидно, вагонов было не так много, сразу всех им было не вывезти.

Благодаря содействию нашего родственника Яниса Круминьша, который работал в райисполкоме и был членом компартии, Альберту удалось вывести из вагона бабушку. Сейчас она покоится где-то в Германии. Дядя с семьей и бабушка уехали на Запад, когда немцы отступали. А что было делать? Оставаться и спокойно ждать русских? Ждать ареста, Сибири? Их бы туда отправили сразу же вслед за нами, если бы не война. Без сомнения, вторжение немцев в Латвию спасло от депортации в Сибирь не одну тысячу человек. Дядя Альберт умер в Англии в восьмидесятые годы, так и не приняв гражданства другой страны.

В вагоне было жарко, душно. Пахло потом, детскими пеленками, отхожим местом, одеколоном и невесть чем еще.

Наш состав загнали на какую-то железнодорожную ветку недалеко от станции. Под окнами стояли охранники, вооруженные винтовками со штыками. Они разрешили нам взять кое-что у провожающих. Наш вохровец иной раз и сам подавал сверток через окошко, пока от удара об решетку не разбилась банка с вишневым вареньем и все ее содержимое не вылилось солдату на голову. В те дни это было единственное развеселившее нас событие. Больше таким способом мы ничего не получили и этого солдата тоже больше не видели. Кто знает, где сейчас покоятся его косточки? Возможно, на поле боя, а может быть, ему всю войну пришлось охранять «врагов народа» в Вятлаге, Норильске или Воркуте.

Вначале казалось, что депортация проводится бессистемно, как в анекдоте, популярном в годы коллективизации, который мы услышали позже: выслать надо было кузнеца, но так как он в селе был один, выслали бондаря, потому что тех было двое... В России и в жизни нечто подобное происходило. Бесконечные войны и тупая идеология и так-то темный народ оболванили окончательно. В России во всех репрессиях большую роль играло доносительство. По принципу - кто первый. Зачастую основной причиной был материальный интерес «стукача». Понравилась комната, мебель, жена соседа или не давала покоя застарелая ненависть.

В Латвии, похоже, было иначе. Вначале согнанное в вагоны сообщество казалось чрезвычайно пестрым, но после более тесного знакомства с этими женщинами, с прошлым их и их мужей у всех нашлось нечто общее, стали ясны главные причины ареста. Участие в Освободительной борьбе, в частях бывших латышских стрелков, активная общественная деятельность, особенно в организации айзсаргов. И всех отличал высокий уровень интеллигентности. Зажиточность, богатство не были основным критерием.

Система, очевидно, была разработана давно и списки частично составлены еще в России (сейчас это документально доказано), и даже если использовали доносы, предательство, то только как вспомогательное средство. По российским меркам мы, латыши, были маленькой горсткой, а опыт и информированность чека были огромными.

В конце тридцатых годов в Латвии по образцу английской книги «\Л/Но 15 \л/Но» вышла книга «Я его знаю». Эта книга могла бы стать для чекистов пособием по выявлению латышской национальной интеллигенции (а может быть, и стала). Было ясно, что цель депортации - уничтожение интеллигенции, интеллектуалов. Если уничтожить интеллигенцию, с остальными справиться легче.

(Неужто Райнис и в самом деле считал рабочих «основным классом» или это был чисто популистский ход?)

Эта депортация положила начало геноциду латышского народа, и только война не позволила довести его до конца, до «нулевого варианта». Чекистам, имевшим двадцатилетний опыт уничтожения лучшей части своего и других завоеванных народов, хватило бы нескольких месяцев, чтобы в Латвии от латышского народа не осталось и следа. Вообще-то в Советском Союзе латышей начали уничтожать еще в тридцатые годы и раньше, во время коллективизации, только тогда мы знали об этом чрезвычайно мало. Не скажешь, что арест для всех явился неожиданностью. Многие это предчувствовали, только не хотели верить. Но что все примет столь массовый характер, этого, конечно, никто не предполагал. Очевидно, о массовых депортациях крестьян в конце двадцатых годов в России и в завоеванных ею странах в Латвии знали немногие.

Правда, было ощущение, что назревает что-то недоброе. Слухи ходили разные. И слухи эти, и страхи имели под собой почву. Вспоминалось все, что когда-то слышали и читали о событиях в России и здесь, в Латвии, лет двадцать тому назад. К сожалению, в народе информации об этом было чрезвычайно мало. В народе, скорее, царили антинемецкие, а не антирусские настроения. Во всяком случае, до оккупации. И даже через год, когда были уже арестованы сотни людей и многие пропали без вести, каждый все еще надеялся, что его это не затронет. Так уж устроен человек, что он всегда надеется на лучшее. Но ведь действительно невозможно представить, что тебя могут арестовать ни за что. Только за то, что тебе принадлежит построенный своими руками или унаследованный от родителей дом, или магазин, который к тому уже национализирован, как, впрочем, и дом, или за то, что был судьей или прокурором, служил в армии или в полиции той самой Латвии, суверенитет которой Советский Союз признал двадцать лет назад. Признал на вечные времена.

Каждый человек и весь народ еще на что-то надеялись. Но на что можно было надеяться? Правительства его обманули. Как старое, так и новое. Оставалось надеяться на войну. Мы, дети, войны не видели, но все наше детство было пронизано дыханием минувшей войны, славой стрелков, славой Освободительной борьбы.

Мы были детьми победителей. И вот поставлены на колени, как последние голодранцы. Как стадо баранов, согнанное в вагоны для перевозки скота.

В то время каждому мальчишке было ясно, что до начала войны остается несколько месяцев или даже недель, и утверждение о внезапности нападения, о чем всю войну и все после-военные годы трубили русские, было сказкой для маленьких детей. Это подтверждала и упомянутая офицером при нашем аресте «прифронтовая полоса».

Если не ошибаюсь, наш состав тронулся на следующий день. Началось мое первое путешествие в Сибирь.

В Даугавпилсе мы сами ходили за кипятком и за хлебом. И хотя нас охраняли, возможность сбежать существовала. Последняя возможность. Мы еще были в Латвии, у себя дома. Так я думаю сейчас. Но мелькала ли такая мысль тогда? Вероятно, все же нет. Еще дома во время ареста я мог выпрыгнуть через окно своей комнаты. Но мне было всего пятнадцать. В вагоне были ребята и постарше меня, но и они не пытались бежать. Ведь в вагонах остались бы матери. К тому же мы были совершенно уверены, что и отцы в конце путешествия будут с нами. Нам лгали, что мужчин везут первыми, чтобы они построили жилье к нашему приезду. Могли ли мы тогда предполагать, что в первую же зиму большинство из них будет лежать в болотах Вятки и Соликамска? Кто-то с пулей в затылке, кто-то умрет голодной смертью, кто-то замерзнет.

Путешествие было долгим и утомительным. Подолгу стояли на запасных пристанционных путях. На какой-то станции на параллельных путях на несколько минут остановился такой же состав с зарешеченными окнами. В некоторых вагонах были эстонские офицеры. Они пели: «Как орел в вышине...» на эстонском. Пели ли мы в вагонах? Не помню.

Мимо проносились села и города, чудовищная российская нищета. Соломенные крыши, полуразвалившиеся избы, грязные, черные от копоти города. Серыми, бесцветными казались люди. За окнами вагонов была враждебная нам Россия, родина моей мамы. Разве когда-то, двадцать лет назад оставив свою родину и близких и уйдя вместе с латышским стрелком на его родину - в Латвию, могла она подумать, что через двадцать лет ей будет суждено вернуться на свою родину как преступнице в зарешеченном вагоне? Такая судьба постигла почти всех жен старых латышских стрелков.

В духоте вагона есть не хотелось, кирпичики соленого хлеба плесневели. Заплесневевший хлеб мы выбрасывали в окна. Дети в лохмотьях дрались из-за этого хлеба. Иногда нам давали суп. В супе плавали какие-то подозрительные куски мяса или рыбы. Говорили, что это лягушачьи консервы. Большой нужды в супе пока не было, голода мы еще не почувствовали. Кое-что захватили из дома, а если у кого-то не было, с ним делились.

Аустра Путеле была не единственной, у кого почти все вещи остались у мужа, потому что нам лгали, что в конце пути вся семья будет вместе.

О том, что началась война, мы узнали, когда были уже далеко от Латвии. Двигаться стали медленнее. Навстречу шли составы с танками, пушками, солдатами. Вблизи городов ночное небо прорезали лучи прожекторов. Иногда состав останавливался в чистом поле и нас выпускали «пастись». Случалось, останавливались возле речки или пруда, и мы могли вымыться. В вагоне с мытьем дела обстояли совсем плохо. Воды едва хватало для питья. Медицинской помощи не было никакой. Одни мучились запорами, другие поносами. Дамы жаловались друг другу на какие-то загадочные, нам, мальчишкам, непонятные женские хвори. Говорили, что в некоторых вагонах есть трупы. Мертвецы. Ведь кого-то вносили в вагоны на носилках. Какую угрозу представляли для России такие «опасные элементы»?

Нас везли все дальше на восток. Миновали Уральские горы, реку Обь. Потом была станция с красивым названием «Тайга», потом красные крыши города Ачинска, и поезд повернул на юг. На станции Ададым нас «вежливо попросили» выйти.

Несколько дней мы сидели на огромной привокзальной площади. Тысячи женщин и детей из нескольких эшелонов. Встретились знакомые, родственники, даже те, кто на родине не виделись давным-давно. Мы, мальчики, жгли костры, что-то пекли. Один из нас притащил из материнских запасов несколько банок консервов а\о «Бекона экспорте» - «Свиной пятачок с рисом». В каждой банке была часть пятачка...

Спали там же, на тюках. Погода стояла теплая, ночью, правда, было холодно. Начинали познавать особенности континентального климата.

Через несколько дней прибыли предназначенные для нас подводы. По площади среди наших тюков и чемоданов ходили люди в форме и в гражданском, присматривались к нам, что-то считали, о чем-то спорили, ругались. Зубы, правда, не пересчитывали и мускулы не щупали, чего не было, того не было. Выяснилось, что представители колхозов и совхозов отбирали из нашей толпы для себя рабочих. Наши дамы пришли в ужас: похоже на рынок рабов. Пожалуй что так. Вспомнилась «Хижина дяди Тома» Бичер-Стоу.

Нас рассадили по подводам, и караваны отправились в путь. В нашем караване было около двадцати подвод, а может, и больше. Сопровождал нас чекист, молодой парень с двумя треугольниками в петлице.

Ехали мы несколько дней. Ночевали под телегами. Тут же, возле телег, паслись спутанные лошади. Помню, всеобщее веселье вызвал вопрос госпожи Друк: «Как эти лошади в темноте находят пищу?» У нее, как, очевидно, у многих евреев, в отличие от латышей никаких связей с деревней не было.

Дороги в истинном смысле слова не было, одни только рытвины и рытвины от тележных колес, растянувшиеся в ширину на несколько десятков метров. Уже осенью, когда на-чались дожди, мы нашли этому объяснение. По целине ехать было легче, чем по старой колее. В черной липкой земле колеса вязли по ступицу.

Конечной целью нашего пути было село Кулички Березовского района Красноярской области. У русских есть такое выражение: «У черта на куличках». Кто знает, откуда оно пошло, но в нашем случае оно оказалось как нельзя более метким.

Село появилось неожиданно. Дорога шла в гору, и внезапно перед нами открылась деревенская улица. Первая изба вид имела впечатляющий. Полуразрушенная, одно окно заткнуто мешком с соломой, на трубу надето ведро без дна. Но не все дома представляли столь печальную картину. Позже мы узнали, да это и чувствовалось, что Кулички когда-то было богатое село. Дома строилось основательно. Было много так называемых пятистенок, разделенных на две части капитальной бревенчатой стеной. Были и так называемые крестовые дома, разделенные на четыре части двумя капитальными бревенчатыми стенами. Большинство домов за крепкими воротами. Таких ворот, как в сибирских деревнях, нет, кажется, больше нигде. Некоторые, сплошь изукрашенные резьбой, представляли собой настоящие произведения искусства. Были там цветочки, птички, зверюшки и еще невесть что. И рублены они были по большей части из сибирского «вечного дерева» - из лиственницы. Ворота вызывают в памяти историю одного из героев романа «Золото» замечательного русского писателя Мамина- Сибиряка - золотоискателя, который после долгих поисков нашел золото и решил построить дом. Первым делом он возвел крепкие, украшенные резьбой ворота. И на этом дело закончилось: пропил все свое богатство. Только ворота и остались как память о счастливом мгновении.

(Подобные русские типы отнюдь не фантазия писателя. В 1955 году тропы геолога привели меня в большое сибирское село Тасеево. Один из жителей села по облигациям государственного займа выиграл десять тысяч рублей. Принялся строить дом. В следующем тираже выиграл еще двадцать пять тысяч. Накупил подарков всей своей родне и друзьям из соседних сел. Одному даже мотоцикл подарил. Село делит пополам речка Усолька, через которую перекинут деревянный мост. «Граф Монте-Кристо» из Тасеева уставил весь мост столами с водкой и закусками. Пили все, кто проходил или проезжал по мосту, пило все село, пока все деньги не пропили. Потом «граф» стал просить всех вернуть подарки. Дом так и остался недостроенным. Мы с женой жили в нем какое-то время.)

Заборы в сибирских селах тоже строились основательные - из наложенных одна на другую тесин десяти-пятнадцати сантиметров толщиной, концы которых были утоплены в пазы столбов.

В Куличках было много богатых домов, но большая часть их пустовала и тихо разрушалась. Дворы когда-то зажиточных крестьян строились по типу закрытого комплекса - дом, хлев, сарай, большие ворота, высокий забор. Опоясанный хозяйственными постройками двор устлан толстыми досками или тесаными бревнами. Но когда мы туда приехали, от таких комплексов в лучшем случае оставались дом с пустыми оконными глазницами и дверными проемами и воротные столбы. Одному понравился хлев, другому сарай, кто-то уволок дворовый настил, кто-то дощатый забор пустил на дрова. Хозяева богатых домов, «кулаки», лет за десять-двенадцать до нас были высланы еще севернее. Поселиться в пустующем доме кулака хотелось не каждому, да и не очень - а вдруг хозяин вернется? Проще было растащить. «Грабь награбленное», - разрешил русскому народу Ленин. Добытое и построенное за десятилетия тяжкого труда ленивый и дурак считали отнятым у них добром. Может быть, не сами они так считали, объяснили это им народные заступники социал-демократы, впоследствии большевики.

Почти всех нас разместили в таких заброшенных и разгромленных домах. И нас с мамой вместе с моей бывшей учительницей госпожой Потцеп и ее двумя сыновьями. Это был большой дом, в котором, правда, была всего одна комната. От остальных построек осталось несколько толстых головней, вместо дворового настила - прогнившие поперечные балки. От забора - несколько высоких гладких воротных столбов с вырубленными в них пазами.

Дом стоял на краю большой площади. На противоположном конце площади высилась противопожарная башня - «каланча», напоминавшая башни деревянных замков, в которых обитали наши предки. В сарае под башней стояла телега с ручным водяным насосом и несколько бочек на колесах. В тени у открытых дверей сарая вечно дремал старик-пожарный. Надо признать, что противопожарные меры в сибирских селах были на очень высоком уровне (без всякой иронии). К стене каждого дома была прибита доска, на которой нарисован какой-либо предмет - ведро, топор или багор. Из каждого дома надо было бежать на пожар с предметом, который был изображен на стене его дома. (Шутят, что после войны в Западной Украине во время пожара все убегали как можно дальше от горящего дома в страхе, что взорвутся спрятанные в подвале боеприпасы...)

В первый же день у нас побывала родившаяся в Сибири латышка. Она говорила по-латышски, плакала, жалела нас, просила рассказывать о Латвии. Странно было слушать говорившую по-латышски женщину, одетую в такие же выцветшие тряпки, как и остальные женщины села. Она рассказывала, что раньше в Сибири жило очень много латышей. Были целые латышские села, есть они и сейчас, только поредели во время коллективизации и в конце тридцатых годов. Большинство латышей репрессировано. В некоторых селах всех мужчин расстреляли, даже маленьких мальчиков. Передо мной открылась еще одна, до сих пор неизвестная страница истории латышского народа. Что искали латыши в Сибири? Мне это было непонятно.

Село было большое, но очень бедное. Более страшной нищеты трудно себе представить. А война ведь только-только началась. Эта невероятная нищета ни в одной книге не описана, ни в одном фильме не отображена. Да и вряд ли это можно описать и показать.

В первый же день бросилось в глаза, что все что-то беспрерывно жуют, при этом вонь была страшная. Вначале мы думали, что жуют они что-то вонючее, но оказалось, что жуют они так называемую серу - смолу лиственницы, а воняет черемша. Это растение, запах которого намного сильнее запаха лука и чеснока, очень богато витаминами и во время голода многих спасло от цинги и других болезней. На зиму черемшу солят. (Изредка встречающаяся в Латвии черемша по вкусу и запаху намного слабее растущей в Сибири).

Началась наша жизнь в Сибири. Мы даже не представляли, как долго она продлится. На листках бумаги, которые выдали всем взрослым и на которых сотрудник «органов» - комендант - ежемесячно ставил «галочку», удостоверяющую, что ссыльный находится на месте, было написано, что нас поселили здесь на двадцать лет. Где-то далеко на западе гремела война. Немцы уже продвинулись довольно далеко в глубь России. Мы надеялись, что они скоро захватят Москву, война закончится, и мы снова будем свободны.

Если бы еще недавно кто-то сказал мне, что я как избавления буду ждать победы немцев... В каждом латышском мальчишке была заложена ненависть к «фрицам». Нельзя сказать, чтобы эта ненависть или антипатия специально культивировались в семье или в школе. Она как бы витала в воздухе, которым мы дышали, или, может быть, была унаследована от предков. В нашем сознании билась мысль, что мы семь веков находились в рабстве у немцев. Да и ведь еще совсем недавно отцы наши воевали с немцами. Но в Сибири нашей единственной надеждой на спасение была победа ненавистных нам «фрицев».

В июне 1987 года после событий у памятника Свободы газета «Циня» опубликовала воспоминания старого коммуниста Яниса Кронитиса. Он вспоминал, что даже заключенные при немцах в Саласпилсский лагерь коммунисты осуждали депортацию 1941 года как фактор разжигания ненависти к Советскому Союзу. Действительно, ночь 14 июня изменила судьбы не только тех людей, кого затронула непосредственно, она оказала влияние на всю дальнейшую судьбу латышского народа. Если бы не было депортации 14 июня, не было бы столь массовой эмиграции латышской интеллигенции на Запад в 1944 году. Многих именно ночь 14 июня побудила добровольно вступить в немецкую армию или пойти работать в немецкие оккупационные учреждения. Многие чудовищные преступления русских оккупантов стали достоянием гласности после их отступления.

Что бы я сделал, если бы тогда в Даугавпилсе сбежал или еще дома выпрыгнул в окно? Вероятнее всего, взял бы винтовку и пошел мстить за своих родителей. Стрелял бы в убегающих русских солдат, милиционеров, красногвардейцев. Так мы, все мальчишки, думали и говорили. Но, слава Богу, ни в кого стрелять нам не пришлось. Но если бы тогда я так поступил, кто бы сегодня мог меня за это судить?

Все мужчины в селе были мобилизованы. Остались лишь совсем молодые ребята, старики и инвалиды. Три колхозных бригадира - все трое хромали на одну и ту же ногу - утром объезжали верхом село, стучали в окна кнутовищем - звали на работу. Стояла сенокосная пора. Пока бригадиры всех соберут, солнышко обычно уже высоко. А у местных женщин утро - самая страдная пора. Чуть не каждый день с утра они топили большую русскую печь. Сначала на углях, впереди пекли блины. Когда дрова прогорали, в печь ставили чугунок с нарезанной картошкой и всем прочим. Возвратившихся с работы уже ждал в печи готовый суп.

Покосные луга были далеко. Пока добирались, уже и обед. Наши дамы, особенно сельчанки, возмущались такой организацией труда.

К обеду подвозили бочку с водой. Случалось, привозили суп или отварную картошку. Хлеб брали с собой из дому. После обеда недолгий отдых. Тишина. Отдых от работы и «мата». Вначале мы удивлялись, видя, как местные женщины в свободные минуты, положив голову друг другу на колени, били вшей. Как обезьяны в зоопарке. На зуб, правда, не пробовали, как делают наши волосатые родственники. Но очень скоро и у нас появились вши, этот неизбежный спутник войны и голода. Одна из наших дам, из молодых, упала в обморок, впервые увидев вшу. Это вызвало у дам постарше приступ веселья - они-то видели и голод, и войну, и вшей. Неужто же каждому поколению латышей суждено пережить войну и все, что с нею связано?

Надрываться на работе никому из нас не хотелось. Жили в ожидании чего-то, мечтали, разговаривали и пели. Пели, пели без конца. Местные были в восторге от нашего пения.

Летом мне приходилось выполнять самые разные работы. Косил, управлялся с лошадьми - возил сено в копны. Но работой себя особенно не утруждал, как и остальные. Я вообще по природе ленив. Все лето мы еще на что-то надеялись и не горели желанием тратить силы и время на колхозных работах, за которую, по рассказам самих колхозников, все равно платили крохи, да и те только зимой. Впрочем, никто особенно и не заставлял работать. По крайней мере, вначале.

У нас, ребят, оставалось время и на шалости. А было нас немало. Иногда устраивали набеги на огороды, обирали огуречные грядки. Огурцы были самым высшим достижением сибирских огородников (пока латыши и немцы не научили выращивать и все остальное). Бывало, ходили «ревизовать» погреба. В большинстве случаев они находились во дворе. В погребах хранились кринки с молоком. Коровы молока давали очень мало - как козы, но оно было таким жирным, что, отстоявшееся, в нем на три пальца было сливок. Удавалось иногда полакомиться, пока хозяйки не было дома. Конечно, это было чистым воровством, но мне кажется, что нельзя было требовать от нас особой любви к местным, и совесть нас не мучила. Есть хотелось всегда. А кто из ребят не лазил в соседский яблоневый сад? Отношение местных жителей к нам тоже было разным. Вначале большинство относилось к нам враждебно. Их уже заранее обработали. Понарассказывали страшных вещей - приедут фашисты, чуть ли не чудища с двумя головами и хвостами. Женщины, оставшиеся без мужей, были злы на весь мир. Стали приходить первые похоронки. В одном доме пили, провожая на войну новобранца, а по соседству рыдали над похоронкой. Время было страшное, и этот народ можно и нужно было понять. Прошло время, и отношения наши улучшились.

Как мы, мальчишки, общались с местными нашими ровесниками? Вначале почти никак, поскольку русский язык мы знали плохо. Только Володя Нестеров говорил по-русски, он был русский из Латвии. Он пересказывал, о чем говорил с местными ребятами, но я мало что помню из его рассказов. А Володя до сих пор помнит, как они, раскрыв рты, слушали его рассказы о жизни в Латвии. Больше всего их удивляло, что все большие и малые дела можно справлять в квартире, для этого не надо было выходить на улицу. «Это как же - с...те прямо в комнате?» До депортации Володя только год жил в Екабпилсе, приехал он из Риги, где жил в большом пятиэтажном доме деда на улице Юра Алунана. Остальные ребята были из провинциальных городков или из сельской местности, «удобствами» все пользовались тоже во дворе, так что по этой линии мы русаков ничем удивить не могли. Сейчас при встречах с Володей мы смеемся, вспоминая, как в Куличках он формировал «образ Латвии».

Однажды на сенокосе маму укусила гадюка. Переживание было страшное. Нога стала иссиня-черной и распухла, как колода. Я был в отчаянии. Помню, что в комнате было полно людей. Пришли почти все наши и русские соседки. Но помочь никто ничем не мог. Я стоял на пороге и плакал, молился, грозил кулаком куда-то вдаль, в сторону тайги, и проклинал Сибирь, Сталина, коммунистов.

У госпожи Потцеп сохранилась привезенная из дома бутылка рома. Мама выпила полбутылки. В те невежественные времена мы еще не знали, что при укусе змеи нельзя употреблять алкоголь, действовали по старинке, как наши предки. Другого выхода все равно не было. Возможно, врачи были правы, и от рома маме стало бы только хуже, если бы мы, ребята, задолго до этого случая, не употребили часть напитка, долив бутылку водой. Попробовали ради интереса. Никакого кайфа мы не испытали.

И все же мама выздоровела. Вероятно, ром, хоть и разбавленный, помог, как помогала нашим предкам водка. До ближайшей больницы было шестьдесят километров, везти туда какую-то фашистку никто не собирался. Может быть, так было и лучше, потому что местные рассказывали, что несколько человек от укуса змеи умер в больнице. Как говаривала моя бабушка: «Бог что ни делает, все делает правильно».

Жизнь наша в далеком сибирском селе продолжалась. Прошло лето, но ничто не изменилось. Все лето чуть лине главным нашим занятием было хождение по соседним селам в поисках пропитания. В Куличках ничего нельзя было достать - даже картошки. Местные и сами перебивались с хлеба на квас. Деньги ничего не стоили. Деньгами можно было расплачиваться только в магазине, где продавались сапожный крем, зубной порошок, одеколоны «Кармен» и «Душистый горошек», усиженные муха-ми пачки прессованного чая и какая-то комбинированная из ткани и свиной кожи обувь. Даже мыла не было. Вместо него пользовались водой, настоянной на золе.

Продуктами у местных можно было разжиться только в обмен на одежду. Но лишней одежды ни у кого не было. Ведь в спешке хватали, что под руку подворачивалось. Некоторые вообще ничего не имели. Нам оставалось благодарить офицера, который в последний момент вытащил из ящиков комода простыни и прочее постельное белье и еще корзину с грязным бельем, так что у нас этого добра было довольно много. Белье мы меняли на картошку, муку, яйца, молоко. Но все это приходилось нести из соседних деревень - километров за десять-пятнадцать. Латыши жили во всех окрестных селах.

Встречаясь, мы делились последними новостями. Новости всегда были хорошие. Как утопающий хватается за соломинку, так и мы каждую новость, даже каждый сон или догадку пытались толковать в свою пользу.

В нескольких километрах севернее нашего села текла река Чулым. Красивая стремительная река. За рекой, за тайгой был город Боготол. Однажды мы с Илмаром Узансом, отправляясь в очередной раз за пропитанием, переправились через реку. На берегу в кустах нашли лодку. Это была долбленка, только по верхнему краю с обоих бортов было прибито по доске.

Оказалось, не так-то легко без тренировки переправиться в долбленке по стремительной реке. И вот, благополучно высадившись на другом берегу, мы оказались в настоящей тайге. Впервые в жизни в настоящей тайге. Сосны могучие. Вдвоем не могли обхватить. Впоследствии я прошел по тайге сотни километров, провел в тайге сотни ночей, но до сих не забыл первую встречу с этим чудом природы. С таким же чудом, как море и горы.

В прибрежных кустах мы потревожили детенышей дикой свиньи. До этого я их никогда не видел. На наше счастье, поросячья мама ушла куда-то по своим свинским делам, иначе нам, возможно, пришлось бы мчаться обратно в реку. Почти сразу же, и тоже впервые, увидел бурундука, маленького красивого зверька, такого же полосатого, как дикие поросята. Через несколько километров тропа вывела нас к селу Каменка. К нашему удивлению, председателем колхоза оказался латыш, из тех, чьи предки еще при царях оказались в Сибири. Кого-то привели сюда в кандалах, другой пришел в поисках свободы, кто-то в поисках счастья. И каждый в щедрой сибирской земле нашел если не счастье, то достаток, а кое-кто и богатство. Добытого потом, тяжким трудом. Однако все усилия оказались напрасными. Все было отнято. Часто - вместе с жизнью. Но об этом мы с председателем не говорили. Через несколько дней он отправлялся на фронт. Было ли суждено ему вернуться? Маловероятно. Из тех, кого забрали в первый год войны, редко кто возвратился домой.

Сибиряк-соотечественник угостил нас молоком, медом и вкусным хлебом - калачом. Калачи пекли из просеянной пшеничной муки грубого помола, похожи были они на большие крендели. Зимой их, как только вынимали из печи, сразу нанизывали на палку и выносили в прихожую. Здесь они промерзали и оставались всегда свежими. Мне кажется, такого вкусного хлеба я не ел больше нигде.

Летом мы часто бегали на Чулым купаться. Река была сплавная. Однажды, когда мы купались, по реке сплавляли плот, с которого доносилась латышская речь. Течение было сильным, плот мчался, как скорый поезд, мы и сообразить не успели, как он уже был далеко. Мы отчаянно кричали, размахивали одеждой, но плот исчез за излучиной реки. Кто были эти латыши? Тогда мы подумали, что, может быть, это наши отцы. Мы все еще ничего не знали о них. А они были далеко от нас - в Вятлаге, где смерть уже махала косой.

К концу лета мы с мамой подыскали другое жилье, так как понимали, что в доме на площади, обдуваемом всеми ветрами, где нет больше никаких строений, за которыми можно спрятаться от ветра, чтобы «справить нужду», перезимовать будет трудно. Я вообще не помню в селе никакой постройки, предназначенной для «нужды». Все делалось под прикрытием стены дома, сарая или баньки, при этом приходилось отбиваться от собак. Как шутили - сибирский клозет это две дубинки.

Длинная - куда повесить шапку, короткая - чем отбиваться от волков...

Мы перебрались в дом, где уже обитали пять семей. Теперь нас стало четырнадцать человек, в том числе пять подростков и две совсем маленькие девочки. Дом был большой, но комната всего одна. Мебель - большой стол и широкие прибитые к стене лавки. Такие лавки были в каждом доме, на них местные спали летом. Зимой спали на печи и на полатях - дощатом настиле в сантиметрах в семидесяти от потолка. Зимой на полатях спать было теплее.

Этот дом был окружен высоким забором с большими красивыми воротами. Когда-то во дворе существовал деревянный настил, но от него ничего не осталось, и когда начались осенние дожди, грязь во дворе была непролазная. На противоположном конце двора стояли хлев и клеть. Хозяин с женой, оба уже в годах, перешли жить в клеть. Засыпать в закрома все равно было нечего, все зерно хранилось в колхозных амбарах. С четвертой стороны, напротив ворот, двор был огорожен плетнем, за которым находились грядки и банька. В огороде росли картошка, морковь, редька и высшее достижение овощеводства - уже упомянутые огурцы.

По специальности наш хозяин был пимокат - валял валенки. Видно было, что человек он зажиточный и от «раскулачивания» его, вполне вероятно, спасло редкое и нелегкое ремесло, как того кузнеца в упомянутом анекдоте. Каких только чудес не наслушались мы о временах коллективизации!

Лето заканчивалось. Началась уборка хлеба. Тут-то и стали гонять нас на работу. Трудились кто как мог и умел. И воровали. Зимой ели то, что удавалось стащить, и то, что вымолачивали из собранных поздней осенью колосьев. За комбайном на поле оставалось много неубранных колосьев. Поля были просто усыпаны ими. Собирать колосья строго запрещалось - это приравнивалось к воровству. Мы собирали тайком, по утрам, как только начинало светать. И весной, стоило растаять снегу, до того, как поле вспашут. Жгли отаву, тогда колосья были лучше видны. Каша, сваренная из лежалых и зачастую проросших зерен, имела «пикантный» вкус. Зерно мололи ручными мельницами, одалживали их у местных. Мельничка представляла собой две наложенные друг на друга деревянные чурки, с заколоченными в них и загнутыми гвоздями. Из зерен получалась грубая крупа.

Если приходилось работать на веялке, наши дамы, по примеру местных женщин, брали с собой мешочки, пряча их на себе в разных местах, а закончив работу, наполняли их зерном. Место, куда прятались мешочки, и их величина зависели от фигуры и смелости дамы. Кладовщиком был немец, попавший в плен еще во время Первой мировой войны и осевший в Сибири, обласканный местной красавицей. Немец был очень падок на женщин и не упускал возможности при случае кого-нибудь обнять за талию, пощупать. Так что прятать мешочки было делом рискованным. Мама надевала отцовские сапоги с широкими голенищами, за которые и насыпала зерно. Потом мама заметила, что у госпожи Павулини ноги тоньше, и отдала сапоги ей, тут уж зерна входило больше.

Разве следует писать о такой аморальной вещи, как воровство? Но так было. В колхозе без воровства было не прожить. Система сформировала человека, который хотел только одного - как можно меньше работать, потому что в работе своей он не видел смысла, и как можно больше получать. Если не другим способом, то воровством. Но самое ужасное заключалось в том, что все наворованное было пустяком по сравнению с тем, что пропадало от бесхозяйственности. Тех, кто умел хозяйничать, тех, кто в начале столетия снабжал полмира хлебом, уничтожили как класс, остальных согнали в колхозы и за десять- пятнадцать лет богатейшие сибирские села и вообще сельское хозяйство были доведены до полной нищеты и деградации.

В наше село прибыли эвакуированные семьи командиров русской армии. Почти все советские «дамы» относились к нам свысока, враждебно. Ведь мы были враги народа, фашисты, с которыми воевали их мужья. Да и чего можно было ожидать от малообразованных, неинтеллигентных, оболваненных коммунистической идеологией женщин. В то время мы очень мало знали о масштабах уничтожения интеллигенции в Советском Союзе в тридцатые годы. И той интеллигенции, которая выжила в годы революции и Гражданской войны, и новой, советской. (Если советскую интеллигенцию вообще можно называть интеллигенцией. Интеллигенция не возникает за пятнадцать, двадцать лет.) Мы этих дам звали «командиршами». Собственно, так их называли местные женщины. На латышском слово это звучит более вульгарно, зато и более выразительно. Но они того заслужили. Однако были среди них разные. Некоторые обращались с нами приветливо, как с равными, без высокомерия, даже с уважением. Ведь не всех удалось тогда одурачить, просто опасно было это показывать и чем-то отличаться от остальных. Если надо было кого-то хулить, то хором, если славословить и боготворить, то и тут действовали все, как один.

Как-то воскресным утром поехали за грибами. Кажется, чуть ли не полсела. Ехали на лошадях довольно долго, десятки подвод. Въехали в красивую березовую рощу. Трава по пояс, грибов - тьма, но почти все червивые. Таких грибов в Латвии я не видел. Грибы белые, твердые, величиной с тарелку. Это были не так часто встречающие в Латвии грузди. Потом уже я много собирал их на Видземской возвышенности, в верхнем течении Аматы, но не в таком количестве и, как мне кажется, не совсем такие, как в Сибири.

Каждый набрал по ведру или корзинке, что у кого было, да еще в рубашки и в платки. И всего за несколько часов! Когда мы вышли на дорогу, местные уже ждали нас. Телеги доверху были завалены мешками с грибами. Мы удивились скорости, с которой они набрали столько грибов. Оказалось, местные берут все грибы подряд, и червивые тоже. Грибы они не варят, а несколько дней вымачивают, потом солят, как огурцы, в бочках. Когда грибы начинают просаливаться, все черви выползают из своих ходов, и их вычерпывают, как пену с кипящего супа. В грибах ни одного червя не остается. А если и остается, то зимой в темноте никто не замечает. Да еще под самогонку...

Меня направили возить зерно от комбайнов на зерносушилку. На подводу ставили большой ящик. Подъезжаешь к комбайну, и из бункера по трубе ящик заполняется доверху.

Маленькие длинношерстные сибирские лошадки шли только таким шагом, который им самим был по нраву. Ни кнут, ни прут для них ничего не значили. Единственным аргументом, который они признавали, был удар толстой палкой по ребрам, сопровождавшийся отборными ругательствами. Иногда одни ругательства были для них стимулом, дававшим понять, что с ними вовсе не шутят. Условный рефлекс. Интересно, ставил ли известный физиолог Павлов подобные эксперименты?

Однажды мы куда-то поехали. На подводе сидели наши дамы. Погода дрянная, колеса по самые ступицы вязнут в грязи. Хотелось быстрее добраться до цели, но у лошади свои планы. Прежде чем шагнет, подумает, через каждые десять шагов останавливается, размышляет, стоит ли делать следующий шаг. Я стегал ее кнутом, погонял словами, теми, что позволяло присутствие в телеге уважаемых дам. Наконец одна дама воскликнула - не заговорить ли мне с лошадью по-русски? И тогда я пустился во все тяжкие, как уж умел. Дамы от восторга попадали на дно телеги, а мой длинношерстный друг запрядал ушами и прибавил шагу. Вскоре мы добрались до цели.

Лошадь, на которой я возил зерно, имела привычку внезапно останавливаться. Бежит рысью и вдруг встанет. И стоит как вкопанная. Эта причуда лошади стала причиной моего «отдыха» со сломанной рукой. Произошло все так.

Ребят, возивших ящики с зерном, было много. Когда ящик заполнялся доверху, на него садились, свесив ноги, как на козлы. А в пустом ящике мы ехали стоя и, как ковбои, размахивая вожжами над головой, перемежая крики индейцев с русскими ругательствами, мчались в своих экипажах, словно в римских колесницах, наперегонки. Местные мальчишки с малолетства возились с лошадьми, я же имел с ними дело только два лета, когда жил у деревенских родственников. Однажды во время очередных скачек наперегонки, когда лошадь внезапно остановилась, я, очевидно, из-за отсутствия опыта, нырнул между телегой и лошадиным задом. Перед глазами заплясали белые звездочки. Я почувствовал нестерпимую боль в правой руке. К счастью, все происходило в селе. Рука в локте была неестественно вывернута. Я сразу же понял, что это вывих, еще что-то жутко треснуло, это я тоже слышал. Оказалось, раздроблен сустав. За несколько минут рука страшно распухла.

До ближайшей больницы, как я упомянул, было километров шестьдесят. Лошадь не дали, несмотря на мамины слезы, уговоры, брань. На уборке урожая каждая лошадь была на счету, и потратить целый день ради какого-то врага народа было бы преступлением против государства и народа. Мы были вне закона. Сколько ссыльных погибло в Сибири или стали инвалидами только потому, что вовремя не получили элементарную медицинскую помощь! Не один раз и очень многих из нас спасали лишь полученные еще в детстве в молодежных организациях элементарные знания по оказанию первой помощи. Не говоря уж о наших матерях - многие из них владели медицинскими знаниями на уровне сестры милосердия. Если бы у меня был только вывих, его бы вправили, но так как, очевидно, была перебита кость, попытка вправить сустав ничего бы не дала.

Поздно вечером, когда от боли я был уже в полубессознательном состоянии, дали лошадь, чтобы отвезти меня в соседнее село Сютик к ворожее «бабке Метусихе». Старуха была уникальная! Как шутят - «один глаз на булку смотрит, другой на колбасу». Такого косоглазия я ни раньше, ни потом больше не видел. И одна рука у нее была изуродована, кривая, вывернутая. Старуха завела меня в горницу (парадная комната, не предназначенная для жилья; они еще сохранились в некоторых домах), мама осталась в кухне. Вывих старуха вправила за один рывок, я доже охнуть не успел, но потом началось самое страшное - она принялась складывать кости. Старуха долго и основательно мяла и давила мой локоть, глядя в потолок и что-то бормоча. Помню, слезы у меня катились градом, очевидно, я кричал, потому что боль была ужасная. Косточки мои под пальцами старухи скрежетали, словно терлись друг о друга камни. Затем она принесла из погреба толстую сухую березовую кору, упаковала в нее мою согнутую в локте руку и подвесила на мамином платке мне на шею. Пока добирались домой, отек и боль прошли.

Когда зимой я попал в больницу в Березовке, врач, тоже ссыльная из Латвии, сделала рентгеновский снимок и сказала, что вряд ли какой-нибудь хирург так удачно сумел бы сложить раздробленную на куски кость. «Бог что ни делает, все делает правильно», - сказала бы моя бабушка.

Прохлаждался я с подвязанной на шее рукой больше месяца. Среди ребят я был самым старшим, причем признанным авторитетом. Мы бегали в окрестных рощах, играли в войну. Мне было уже пятнадцать, но работать я не мог. Обучал ребят строю, регламенту, тому, что вынес сам со школьных уроков военной подготовки, тому, чему научил меня отец. Это время - месяц или полтора - было как бы расставанием с детством. С тех времен сохранились в памяти красивые березовые рощи, золото опавших листьев, красные, подслащенные ранними морозами ягоды рябины и еще какие-то не виданные мною в Латвии ягоды.

Через месяц или чуть больше Метусиха сняла с моей руки «гипс», показала, как массировать, чтобы вернуть подвижность. Я массировал и сжимал, однако выпрямить руку до конца так и не сумел, недобрал каких-нибудь пять-семь градусов. Но это мне никогда не мешало ни при выполнении самых тяжелых работ, ни при занятиях спортом.

Когда уже в девяностые годы я упомянул об этом случае в разговоре со своим другом доктором Дзинтрисом Алксом, тоже «старом сибиряке», он рассказал, как в средние века обучали костоправов. Завязанный в мешок глиняный горшок разбивали, и будущий костоправ должен был сложить осколки на ощупь, не вынимая их из мешка. Удавалось это редко кому. Может быть, и нынешним докторам стоит предложить такой тест?

Локоть зажил, и закончились мои «каникулы». Уборка урожая шла полным ходом. Хлеб, не убранный комбайнами, молотили обычными молотилками. Это был сущий ад. Ночь, тучи пыли, которая лезет в нос, в рот, за воротник, в штаны, и непрерывные крики «давай! давай! давай!» и «мать-перемать!». Я и в Латвии видел молотьбу, даже участвовал в ней, но в памяти моей она сохранилась как веселый праздник. Кажется, даже такой пыли не было.

Организация труда отличалась большой оригинальностью, если это вообще можно было назвать организацией. Вечером почти никто не знал, что предстоит делать на следующий день. По утрам толпы колхозников слонялись возле конторы в ожидании распоряжений, кого-то бригадир прогонял домой. Иногда приходилось бросать начатую работу и переключаться на что-то другое. И так было не только в Куличках, по рассказам моих товарищей по судьбе, так было абсолютно везде. Но разве с годами что-нибудь изменилось?

Некоторое время я работал на зерносушилке, топил локомобиль. Позже, когда я уже стал классным кочегаром и работал у котлов высокого давления, вспоминая Кулички, просто диву давался, как вместе с локомобилем не взлетел на воздух. Знания мои о паровых котлах ограничивались шестым классом школьной программы.

Локомобиль надо было топить сырыми березовыми и осиновыми дровами. Подвозили не распиленные стволы, и приходилось рубить их топором, начиная с вершины. Пилы не было. Но даже если бы и была, работал-то я один. Деревья были толстые, локомобиль проглатывал мои поленья со страшной скоростью, да и сломанная рука еще болела. Зато махать топором я научился так, что смог бы участвовать в соревнованиях лесорубов в Канаде.

Поздней осенью привезли немцев. Где-то на Волге была немецкая республика. Ее ликвидировали, а население - в Сибирь. Здесь места для всех хватало. Республика немцев в России? Это было для нас что-то новое и неслыханное. Большинство прибывших были женщины и дети. И несколько стариков. Мужчин мобилизовали. Потом стало известно, что все они оказались в советских лагерях смерти. Поначалу русские не соображали, что со своими немцами делать. Сначала призвали в армию, потом спохватились, что это все же немцы, хоть и свои, и отправили в лагеря в Сибирь и Казахстан. Через некоторое время оставшихся в живых опять мобилизовали, но уже в так называемую трудовую армию - нечто среднее между армией и концлагерем. Схожая судьба постигла и другие в разное время порабощенные Россией народы. В те времена мы об этом мало что знали, Собственно говоря, не знали ничего.

Немцы не подверглись такому грабежу, как мы. С собой у них было много вещей. Сундуки с мукой, крупами, соленым и копченым мясом. У себя в республике они жили довольно хорошо. Во всяком случае, в материальном отношении. Всем прочим они ничем не отличались от русских, по крайней мере, большинство. Коммунистическая власть постепенно уравняла всех, формируя советского человека. Неизбежно и, очевидно, закономерно, что вступая в тесный контакт, народы заимствуют друг у друга прежде всего отрицательные качества. В Сибири я столкнулся с представителями разных национальностей. Последствия процесса нивелирования необратимы. Как бы печально это ни было, но и многие латыши уже ничем особенным не отличаются от других живших в Советском Союзе народов. Мы уже не можем гордиться ни своей честностью, ни трудолюбием, ни уважительным отношением к своему прошлому. Многое утрачено, а позаимствовано много негативного. В том числе привычка обвинять в собственных бедах другие народы. Это позаимствовано у русских.

Тогда я ни о чем подобном не думал. Тогда я еще слишком мало знал. Не знал, что немцев в Советском Союзе больше, чем латышей во всем мире, и не только на Волге, но и в Украине, в Ленинградской области и еще где-то. Не знал, что немецкие села - это оазисы среди русских сел (как и латышские села), не знал, что все немцы были репрессированы, что многие немцы откажутся от своих родителей, изменят фамилию, что будут разбросаны по всей огромной России, Казахстану и другим дальним республикам, что кое-где им даже будет запрещено говорить на родном языке. На место депортированных немцев завезли русских. Возможно, одним из самых пострадавших народов Советского Союза были немцы. Но разве сейчас можно измерить, какой народ пострадал больше, какой меньше? А калмыки, чеченцы, ингуши, крымские татары? А десятки малых народов, которые были полностью уничтожены, о ком даже памяти не осталось? И кто в этом виноват? Может быть, инопланетяне? Может быть, Маркс, Энгельс и Ленин, кого давно уже нет на свете? Может быть, евреи, которых не однажды и не один правитель обвинял во всех несчастьях? Может быть, горстка латышских стрелков? А может, «старшие братья» - русские? Но русский народ и сам страшно пострадал. Пытки, расстрелы, голод испытывал он на протяжении всех лет советской власти. Если тебя избивали, трудно признать свою вину. А если ты еще и представитель большого народа, которому внушили мысль о его судьбоносной миссии, о высшей миссии, предназначенной ему судьбой или Богом, о «сверхзадаче», то все воспринимается как само собой разумеющееся и неизбежное и нечего себя обременять угрызениями совести. У великого народа - великое будущее! Это идеология не только нацистов и коммунистов, это существовавшая в веках идеология любой великой страны и народа, когда надо было кого-то уничтожить. Пусть даже целый народ.

Настала зима. Первая зима в Сибири. Но последняя ли и единственная? Мы жили надеждой. Надеялись до поздней осени, что зиму нам не придется провести в Куличках. Ведь снились такие хорошие сны, доходили самые разные «надежные» новости, и немецкая армия была уже у Москвы! Но вскоре навалил снег метровой глубины, наступили страшные холода, и думалось только об одном - как пережить зиму. Если бы мы тогда знали, что впереди не одна зима, что будут зимы еще холоднее и страшнее, возможно, некоторые от отчаяния и безысходности погибли бы в первую же зиму. Тому, кто сам подобного не пережил, этого не понять.

Зимой нашим главным занятием была заготовка дров для колхоза и для себя. В лес ходили толпой и довольно далеко. Из дома выбирались затемно и возвращались по темноте. Дрова возили домой на двух санках. На передних толстые комли, на вторых - верхушки. Дрова были неважнецкие. Рубили молодые березки да осинки. Рубили все подряд, за собой оставляя одни пеньки, как повелось издавна. Так с каждым годом лес все дальше отступал от сел. Предназначенные для колхоза деревья складывали там же, в лесу. От местных женщин научились складывать деревья так, что снаружи поленница казалась полной, а в середине была полупустой. В середину складывали кривые деревья. Иначе план было не выполнить. Еще летом мы удивлялись, когда видели в лесу высокие пни. Зимой поняли - снежный покров такой глубокий, что волей- неволей пни получались высокими.

Обычная русская печь большую комнату не нагревала. Никакой лежанки, как у наших печек, у нее не было, весь жар улетал в трубу, как в камине. Топили железную печку. В ней сырые березовые поленья горели плохо, а осиновые только шипели, и когда началась настоящая зима и завыла пурга, дом продувало со всех сторон, и согреть его было невозможно. Где- то надо было доставать сухие дрова. Ночью в пургу, когда небо сливалось с землей и не надо было бояться, что нас поймают на неблаговидном деле, мы шли в заброшенные кулацкие дома, собирали там все, что еще оставалось. Столбы от забора, столы, лавки, даже двери снимали с петель. Все это было сделано из толстых березовых или лиственничных досок и давало такой же жар, как уголь. С ними хорошо горела и сырая береза, и даже осина.

Только зимой мы по-настоящему оценили полати. Спать под потолком было тепло. Маленькие девочки с мамами спали на печи.

Наша одежда никоим образом не подходила для сибирской зимы. Редко кто сумел захватить из дома шубу или теплое пальто. У многих вообще теплых вещей не было. Шили куртки из одеял. И у меня была такая куртка. Но на ноги все равно надеть было нечего. Шили ватную обувь. На нее надевали лапти, которыми снабжали нас местные старики. Я в ту зиму износил несколько пар лаптей. Отличная обувка. Такой комплект - ватные носки и лапти - ничуть не хуже валенок. Был бы в то время у кого-нибудь фотоаппарат! На кого мы были похожи! А местные! Нынешним режиссерам не мешало бы это видеть, тогда в некоторых фильмах не появлялись бы явные глупости.

Иногда нас посылали на маслобойку. Это была небольшая, необычная, построенная еще в начале века зажиточным крестьянином фабричка. Масло отжимали главным образом из «рыжика» - растения с маленькими желтыми семенами, похожими на горчичные. Попадались и семена конопли. Мы тогда делали селонский «сток». Однажды привезли семена мака. Тут уж мы наелись до одури. В маслобойке работали мы с удовольствием. Тепло, можно испечь на масле картошку или блины, если были картошка или мука. Масло в сковороду наливали до краев. В те времена для большинства из нас привычное сейчас растительное масло было в диковинку. Еще летом, когда мы видели, как местные макают в масло хлеб, нас мутило, зато зимой были счастливы, когда удавалось поесть жирного.

Давильный механизм маслобойки приводила в движение ходившая во дворе по кругу лошадь. Оборудование маслобойки, десятки шестерен самой разной величины, вращающийся нагревательный котел, черные, прокопченные и пропитавшиеся маслом бревенчатые стены и низкий потолок, русский мужичок (мастер) в промасленном черном ватнике и ушанке с черным от копоти, давно не мытым лицом, наши дамы в фантастическом одеянии - все это в свете маленькой керосиновой лампы казалось чем-то нереальным, гротескным, словно сошедшим со средневековой гравюры. С гравюры Брейгеля. Эта картина почему-то очень четко запечатлелась в памяти.

У меня была целая тетрадь с рисунками, сделанными в первый год нашей жизни в Куличках. Деревенские избы, оборванные старики и старухи, наши дамы в немыслимых туалетах и эта необычная маслобойня с похожим на черта мастером. Но обстоятельства вынудили меня и эти рисунки, и кое-какие «литературные» наброски спрятать, и они погибли.

Долгими зимними вечерами наши дамы занимались спиритизмом: очень хотелось хоть что-нибудь узнать о нашем окутанном мраком неизвестности будущем. Дамы вертели на столе тарелочку. Сначала расстилали лист бумаги, на нем по кругу писали алфавит. На ободке тарелочки рисовали черточку. Дамы садились вокруг, клали палец на край тарелочки, и она начинала двигаться. Тарелочка вертелась, потом останавливалась напротив какой-нибудь буквы, и составлялись слова и предложения. Иногда она вертелась с такой скоростью, что руки не успевали ее коснуться. Вызывали различных «духов». Они в нескольких словах рассказывали, что нас ожидает. Случалось, духи разыгрывали нас. Как-то вечером во время очередного сеанса, когда в комнате было так натоплено, что одна из пришедших дам сидела за столом босая, «дух» заявил: «Укушу за ногу!». Босая дама в страхе взлетела на скамейку. В другой раз, когда дама, не принимавшая участия в сеансе, сидела у стола и вязала, иногда задевая спицами о стол, дух заявил: «Не терплю гвоздей в столе!». Вязальщице пришлось отодвинуться от стола. Я до сих пор не знаю, сама ли вертелась тарелочка, но вертелась с шумом, временами чуть не падая со стола. Я в такие вещи не очень-то верю, но и категорически отрицать тоже не хочу. Во всяком случае, спиритические сеансы давали некоторым хоть каплю надежды, уже этим оправдывая себя. Надежда - вот главное. А может быть, вера? Но не каждый наделен талантом веры. Вера, похоже, способна творить чудеса. А если ее нет? Люди получили страшный удар. Их вера тоже. Казалось, было бы легче, появись некто, проповедующий слово Божье, чтобы поддерживать и укреплять в людях веру. Но у нас было лишь то, что каждому было дано в колыбели, заложено в душе, что еще в раннем детстве дали родители, школа и церковь.

Жили мы дружно. Не только мы, дети и подростки, но и женщины. Все в одной комнате. Каждая со своим характером, своими привычками, капризами. Сейчас этому можно только удивляться. Очевидно, беда, которая коснулась всех, так потрясла, что на мелочи никто не обращал внимания.

Наш дом был самым многолюдным. К нам в гости приходили латыши со всего села. И тогда мы пели. Много пели в первую зиму, да и все последующие годы. Песни нас сближали, объединяли, сплачивали и в известной степени помогли выжить. Особенно на первых порах. Так это было. Возможно, это с трудом поймет тот, кому не довелось оказаться в подобных обстоятельствах.

Я выучил массу песен. Всю «Сильву» пели от начала до конца. Самыми голосистыми были наши самые молодые дамы - Аустра Путеле и Марга Матисоне. Пели вечерами напролет, и не было случая, чтобы песен не хватило. Пели не только знакомые по школьному хору и летним лагерям, в детстве я знал и песни старых стрелков, и студенческие песни, которые пел мой отец, когда мы ходили в походы по окрестностям Екабпилса, как говорил отец, отправлялись «в путешествие по родной стране». В Куличках знания мои пополнились. И не только за счет песен. Школы мы были лишены, но мы, находились в обществе интеллигентных, образованных людей, и это заменяло нам иные источники знаний. Те несколько книг, которые кто-то сумел захватить из дома, были не раз прочитаны от корки до корки. Читать на русском языке умели лишь старшие дамы. Детские книжки на русском доступны были только в сельской четырехлетке. Самые маленькие, кто еще не работал, начали учиться в школе, поначалу, правда, ничего не понимая.

Голодали ли мы в первую зиму? Нет, это еще был не голод. Мы наворовали немного зерна, собрали колосья. Заработать мы ничего не заработали, всего лишь каких-то килограммов десять зерна за все лето и осень. Есть хотелось постоянно. Хлеб пекли, добавляя в него жмых - то, что оставалось от семян после отжима масла. Хлеб имел цвет дегтя, мокрый, тяжелый. В ту зиму мне запомнился только мороженый или подгнивший картофель. Натирали его на терке и запекали в печи. Как-то перебивались. Не голодали. Это нам еще предстояло.

Мама кое-что зарабатывала рукоделием. У нас было много белья, простыней. Мама их резала на небольшие куски, где-то добытыми нитками вышивала в уголке или по краю красивый узор. Этим мама любила заниматься и дома. У местных колхозников такой товар, безусловно, спросом не пользовался, они даже не знали, что такое простыня, не говоря уж о более тонких вещах (за редким исключением). В чем днем ходили, в том и укладывались спать. Старый ватник в изголовье, полушубок сверху. Ручную работу покупали командирши, которых в окрестных селах было довольно много, и «аристократия» в районном центре - чиновники, врачи, учителя и пр.

Зимой стояли сильные морозы, постоянно пуржило. Оттепелей, как у нас в Латвии, здесь не знали. Термометра не было, но в очень холодные дни местные утверждали, что на улице градусов пятьдесят. Интересно местные обходились со своим скотом. Коров держали в хлеву, где стены заменял плетень. Коровы имели густую шерсть, они не мерзли, но если не удавалось уследить за рождением теленка, то он замерзал. Вовремя принятого теленка вносили в дом, где держали на привязи до самой весны. Когда теленок задирал хвост, хозяйка быстро подставляла ему посудину. Если не успевала, все растекалось по комнате. В загородке под обеденным столом обитали куры, в каком-нибудь углу - ягненок или поросенок. Встречались и бревенчатые хлева, но такие щелястые, что ничем не отличались от плетеных. Коров держали и в сенях, если таковые были.

Что это? Только ли лень, которая издавна присуща большей части русского народа, особенно мужчинам? Или это было нечто новое, сформированное новым строем? Если твоя скотинка упитанней, чем соседская, если твой двор чище, ты уже кулак.

С фронта приходили плохие вести. Для нас плохие. Газеты писали о сокрушительных победах русской армии. Немцы под Москвой были разгромлены и отступили. Наши надежды на скорое возвращение таяли с каждым днем. Мы были потрясены. А во многих домах русские женщины лили слезы и горевали по своим павшим на войне мужьям и сыновьям. Мы же о своих отцах по-прежнему не знали ничего. Только снились дурные сны. Мы и подумать не могли, что в первую же зиму в российских лагерях смерти погибнет большинство латышских мужчин.

В ту первую зиму мы часто обсуждали, что же с нами произошло и как вообще такое могло произойти. Все мы были из одного города, большинство дам знали друг друга с юности, а то и с детства или вместе работали в общественных организациях. У всех были общие знакомые в Екабпилсе, и этим знакомым основательно перемывали косточки. Называли и тех, на кого падало подозрение в предательстве. Имен было немного, и я их уже не помню. И слава Богу, что не помню. Их давно уже нет на свете, и мир праху их. К тому же это были всего лишь догадки. Госпожа Павулиня, которая работала с моим отцом в Екабпилсском отделении Государственного банка, рассказывала, что примерно за неделю до нашего ареста новый, назначенный коммунистами директор банка Ротбартс попросил у отца комплект ключей от сейфа. Отец не дал, потребовал приказа из Риги. Чтобы открыть сейф, нужны были три ключа. Один хранился у директора, второй у главного кассира, третий у главного бухгалтера, т.е. у моего отца. Помню, как связку банковских ключей перед сном отец всегда клал под подушку. О том, что у него потребовали ключи, отец рассказывал и маме. Как бы там ни было, но вряд ли в аресте отца можно было винить директора банка и тех «стукачей», что фигурируют в деле моего отца. Мне кажется, свидетельства нескольких прислужников новой власти не имели большого значения. Это была «мелочь» на фоне всех прочих «преступлений» отца. А их было достаточно. Во-первых, активный общественный деятель. Долгие годы отец работал в редакции газеты «Екабпилс Вестнесис», был даже ответственным редактором. Насколько я помню, он был постоянным председателем Екабпилсского отделения Общества Красного Креста, активно сотрудничал в Обществе просвещения, в Обществе борьбы с туберкулезом и др. Большим «грехом» был и дом, доставшийся отцу по наследству. Грех этот был не столь уж велик, если принять во внимание, что дом принадлежал ему наравне с братом и матерью (это не стало препятствием для национализации дома). Но самым главным преступлением отца, вероятно, считалось то, что он был одним из основателей Екабпилсского отделения организации айзсаргов. Я хорошо помню фотографии тех лет. Первые айзсарги. Еще не в форме, в мундирах разных армий, в шляпах, ушанках. Отец в форме стрелка сидит впереди, скрестив ноги, как турок. По одну сторону от него, опершись на локоть, лежит Бородовскис, не помню, кто лежал по другую сторону. За ними, опустившись на одно колено, расположился еще ряд, за ними стоит второй ряд айзсаргов. Все с винтовками. Фотографий тех лет было много. Где они сейчас? Отец был первым командиром штабной роты, руководил поимкой бандитов в окрестностях Екабпилса. Знаменитых бандитов - Каупенса и Адамайтиса я не помню, память сохранила имя последнего знаменитого бандита - Сидорова. На суде Сидоров в качестве одного из смягчающих его вину обстоятельств назвал случай, когда, прячась в канаве, он не выстрелил из пистолета в проходившего мимо Кнагиса, т.е. в моего отца.

А то, что отец был старым латышским стрелком? А позолоченные офицерские погоны, полученные им еще в царское время? Разве ж одного этого не достаточно? Всего несколько лет назад по всей России шел «отстрел» старых латышских стрелков и вообще латышей. Продолжение последовало в Латвии.

Сколько людей, столько и судеб. Но, как я уже говорил, было и много общего в прошлом несметного числа арестованных в те дни.

Очень часто мы говорили об этом долгими зимними вече-рами. Говорили и о правительстве - о деятелях как старого, так и нового, советского правительства. Разве ж не обязаны были они поинтересоваться нашей судьбой? Мы ничего не знали ни о первых, ни о вторых. Не знали, что в Кировской области находятся не только наши мужчины, но и новое правительство Советской Латвии и деятели новой советской культуры, что следователи, которые там же, на севере Кировской области, в знаменитом Вятлаге пытали и судили латышских мужчин, были из Латвии. (В Вятлаге какое-то время следователем работал и будущий председатель чека Латвийской ССР Веверс.) Эти «герои» тыла не оказывали сопротивление вторгшимся в Латвию немцам, а убивали тех, кто еще совсем недавно бил на фронтах немцев и бил бы снова, если бы история пошла иным путем.

Во время спиритических сеансов не раз вызывали и дух Карлиса Улманиса. Не помню, что он отвечал. Но в то время он ведь был еще жив. Об Улманисе говорили часто. И о Балодисе, о Мунтерсе и других государственных деятелях и их дамах. Всем перемывали косточки. Обсуждали и членов правительства, и наших екабпилсских. Но велись и интересные разговоры и споры о политике, о событиях последних лет, о прежних войнах. Все в последние годы, втом числе и мы, подростки, сильно политизировались. Ведь войны следовали одна за другой. Война в Испании, потом совсем рядом, в Финляндии, потом началась мировая война. И венец всего - оккупация Латвии. Мы только-только успели оправиться от предыдущей войны. Еще не заросли старые окопы, еще недавно мы лазали в старых блиндажах в Биржских лесах. В подвалах и среди развалин домов еще валялись тысячи неиспользованных патронов. (Из медных пуль, нагревая их в печи, мы выплавляли свинец, а из пуль получались замечательные наконечники для стрел.) Кое-где еще рвались гранаты. Многое напоминало минувшую войну. И развалин, и воспоминаний хватило бы надолго, но судьба предоставила нам только короткую передышку, и снова война. И снова - противостояние чужих государств, чужих народов, чужих идей - и снова на нашей земле. Но что с нашей армией, с флотом, с офицерами? Мы не знали ничего.

«Вы оставайтесь на своих местах...» Может быть, не эти слова должны были прозвучать в то время из уст человека, который сам взвалил на свои плечи ответственность за судьбу народа и страны. Народ должен был знать о том, что происходит. Когда народ это понял, было уже поздно. Как расценить это падение на колени? Как ошибку или преступление? Об этом мы говорили на протяжении всех лет ссылки и ответа найти не могли. Говорили о том, что Улманис действительно остался на своем месте до конца, хотя была возможность спастись. Может быть, он до последнего надеялся что-то сделать во имя своего народа?

Мы никогда не узнаем обстоятельств, которые заставили Улманиса действовать именно так, а не иначе. Как бы то ни было, он свою вину, если это вообще можно назвать виной, искупил. И не своей смертью, а своей работой, всей своей жизнью во имя блага Латвии. В те годы мы много об этом говорили. Но если кто-то еще и мог упрекнуть Улманиса за 1940 год, то ни у кого не было сомнения, что в 1934 году все было сделано правильно. Настолько стремительным и наглядным был качественный скачок, что только слепой этого не видел. Много говорили мы и о так называемых партийных временах. Сейм всем надоел по горло. Над депутатами издевались, рассказывали о них анекдоты. И не только. Работа Сейма начинала пугать. Со стороны левых сил уже звучали предложения о некой конфедерации с Россией. Даже больше. Я очень хорошо помню не только митинги и манифестации 1940 года, но и демонстрации «социков» и им подобных под красными флагами в тридцатые годы. Кто знает, куда привел бы нас тогдашний левый Сейм, тогдашние левые силы.