Качур П.В. Судьбу человека создаёт его характер

(фрагмент воспоминаний, относящийся к ссылке в Красноярск)

А какой голод люди переносили в годы военные и послевоенные! Не дай, Бог, никому испытать то, что испытали жители блокированного Ленинграда! А как выживали жители оккупированных городов? Чем и как они питались? Одному Богу известно!

Мне до сих пор вспоминается вкус хлеба «от зайчика». В голодные военные и послевоенные времена есть было нечего. Ели хлеб с различными добавками из растений («Голь на выдумки хитра!»). Такой хлеб быстро черствел, был невкусен, мы его не любили и отказывались есть. А мамы наши шли в поле на тяжелые работы и брали с собою кусочек хлеба, луковицу, зубчик чеснока, вареную картофелину, ... – что у кого было. А чтобы нас вечером как-то накормить, они, недоедая в поле, приносили домой кусочек хлеба и, уговаривая своих детей поесть, говорили, что хлеб этот «от зайчика». И заинтригованные дети с удовольствием ели хлеб «от зайчика». Я, например, с удовольствием поедал хлеб «от зайчика». Ну и, конечно, фруктам и овощам в садах и огородах своих и чужих дозревать мы не давали. Страдали, безусловно, и колхозные сады и огородные поля, хотя они хорошо охранялись. Походы в колхозные сады тщательно планировались и разрабатывались, как воинские операции: тут были и «атакующие», и «отвлекающие», и «наблюдающие».

Я до сих пор помню, как сильно у меня болел в те времена живот, как даже по ночам я не мог спать из-за сильных болей в животе.

Во время голода были не только такие, что просили милостыню, но было много ночных грабежей и убийств. Воровали и грабили, чтобы выжить самим за счет других (возможно, даже за счет их гибели) ... Были случаи, когда уводили со двора единственную кормилицу – корову, были случаи, когда уводили свиней (это вообще-то не просто - по-тихому увести со двора свинью), уносили остатки картошки. Помню, был случай, когда семья, жившая на самом краю села (Карандюк), спала ночью на сене (было очень душно), а, проснувшись утром, обнаружили, что из хаты украдена вся утварь, одежда и пр.: ночью воры дочиста обобрали хату, и никто ничего не слышал. А через некоторое время то же самое сделали с их соседями, только соседи проснулись, и грабители их всех заперли в кладовушке, накрыв порожними деревянными кадками, и приказав до утра не высовываться, пока их не освободили утром соседи. Много было тогда страшных происшествий. Будучи уже взрослым человеком, я не мог спокойно спать в той хате, где родился, и где прошло мое военное и голодное детство: все время снились кошмары, будто кто-то заглядывает в окно с топором наготове, а я не могу двинуть ни рукой, ни ногой, не могу шевельнуться, загипнотизированный злодеем. Сны были настолько явными, что мне, чтобы убедить самого себя, что это был всего лишь сон и сбросить ощущение кошмара, приходилось вставать и выходить во двор, доказывать самому себе, что во дворе нет никого. Нигде, ни в одном месте (а приходилось бывать в очень многих местах) мне подобные кошмары не снились. Видимо в родительской хате пробуждались пережитые в детстве страхи. Да, страшные были времена, но люди (ЛЮДИ), несмотря ни на что жили, пели, общались, помогали друг другу в беде. А как пели тогда девчата! Теперь уже так не поют. Почему? Трудно сказать. Может быть, сказывались пережитые годы: 1933 г. – голод; 1937 г. и 1948 г. - репрессии; 1939 –1945 г.г. – войны с Польшей, Финляндией и с фашистской Германией (мой отец участник всех трех войн, а это огромный риск для него: он мог погибнуть или стать калекой на всю жизнь, и тогда - потеря кормильца, и нищета для нашей семьи). Люди стали как-то замыкаться, обособляться, бояться друг друга: ведь репрессии 1948 – 1949 г.г. проводились уже в «низах», в селах, когда людей по наветам хватали и высылали в Сибирь. И, если 1937 г. страшен своей жестокостью, «крайними мерами», то 1948 г. страшен своей массовостью, когда людей из народа объявляли «врагами народа» и увозили из родных краев в лагеря, тюрьмы, в ссылку. Действительно, как в песне А.Малинина: «Дай, Бог, чтобы твоя страна не пнула тебя сапожищем …». Это была настоящая война власти с собственным народом!

Пнула. Нас пнула. И еще как! Вернее мою маму Анну Филимоновну. Аж в Северо-Енисейск Красноярского края, в вечные мерзлоты запнула ее бедную ни за что, ни про что. Царское правительство профессионального революционера, яростного врага царизма Ульянова (Ленина) Владимира Ильича и то поближе ссылало. А нашу маму – как говорят, плоть от плоти народа - оторвали от семьи, от полуторагодовалого ребенка – моего брата Володи 1946 года рождения. А чуть раньше умер в грудном возрасте другой мой братишка – Миша, названный в честь моего дяди Миши, защищавшего Москву и погибшего в возрасте 19 лет на Смоленщине. Оторвали от родного края. Если бы смог кто описать ту трагедию, которую пережила моя мама, когда ее внезапно ни за что, ни про что схватили и в теплушке отправили за тридевять земель, издеваясь, не давая ни пить, ни есть, держа в неизвестности о будущем!

Что она думала в эти дни, недели, месяцы? На что надеялась? На кого или кому молилась? Она ведь писать не умела! А, где-то через год, папа получил от нее письмо, написанное мамой лично (в теплушках, на пересылках, она, думая постоянно, как она будет общаться со своей семьей, с мужем, детьми, мама научилась читать, а затем и писать). Так мы узнали, где наша мама. Она, наверное, уже и не думала, что увидит свою семью. За этот год она уже приобрела (в свои 29) лет болезни сердца, ревматизм и гипертонию. Она не знала, как отец бился, чтобы освободить ее, куда только он не обращался! Сколько платил! А когда получил письмо, то взял Володю и уехал с ним к маме. Этим он спас ее. А сколько было таких исковерканных судеб. Сколько людей до сих пор разыскивают друг друга!

По Приказу № 0047 от 1938 г. Наркома внутренних дел СССР, для каждой республики

и области устанавливались лимиты «по первой и второй категории». Первая вела на

расстрел, вторая – на высылку. Сколько было случаев, когда мам отрывали от детей

и ссылали, а детей отправляли в детские дома, порою по разным адресам! Еще не

раз я буду возвращаться к этой теме.

А сейчас я хочу рассказать о своих дедушках и бабушках.

Папин отец, мой дедушка Степан, был высокий, жилистый, сильный и выносливый человек с красивыми усами и карими глазами с разного размера зрачками – когда-то один глаз был травмирован, зрачок от травмы сильно увеличился и так и остался, что создавало впечатление разноцветности глаз. Но самое сильное впечатление на меня производили дедушкины руки: большие, натруженные, с негнущимися и не выпрямляющимися от крупных твердых мозолей пальцами. Великим тружеником был дедушка Степан! Даже будучи уже в преклонном возрасте, он выходил в поле с лопатой или тяпкой и с раннего утра до позднего вечера, не разгибаясь, трудился под палящим солнцем, и пот заливал его лицо и струями стекал по усам и с кончика носа. Его высокую одинокую фигуру всегда можно было видеть в поле за работой. Я не помню, шутил ли дедушка, смеялся ли когда. Я помню только неописуемую печаль его карих глаз, его вздохи о тяжкой жизни. Жизнь действительно была, как поется в песне «… такая колючая…». От косы, лопаты, тяпки и топора на руках дедушки образовались твердые мозоли, да такие, что пальцы не выпрямлялись и всегда были в полусогнутом состоянии, как крючки. Никогда не забуду его руки и печаль в его глазах.

Всю свою долгую и трудную жизнь проработал дедушка, воевал в 1-ю Мировую (Империалистическую, как говорил дедушка), построил себе хатенку, впереди построил хату старшему сыну своему Андрею, чуть подальше – дочери Наталье, а моему отцу, самому младшему уже не смог: голод 30-х, войны, тяжелая без оплаты работа в колхозе не позволили это сделать. Нищета была страшная. Выходной одежды не было, постельного белья не было, топлива не было, не было также ни мебели, ни посуды: денег-то не было. Сами мастерили лавки, кровати (как нары), скамейки. Все делали своими руками: ткань (из конопли), ложки, столы, … Одежду шили, как правило, тоже сами. Полы были глиняные. Зимой на глиняные полы бросали солому. Вместо портянок в обувь, как правило, также стелили солому.

Моя бабушка Ефросиния – жена дедушки Степана - была маленькой, тихой, молчаливой и доброй. Когда папа с Володей уехали к маме, я оставался с бабушкой Ефросинией и дедушкой Степаном. Бабушка рассказывала мне очень много сказок, былей и легенд из жизни наших предков. Я почти все забыл, но помню, что были в ее повествованиях и страшные змеи, и казаки, и татары. Видимо, раньше, когда простой народ не умел читать – писать, история передавалась из поколения к поколению устно. Я хорошо помню, как бабушка молилась - утром и вечером – молилась всегда долго и усердно, била поклоны, стоя на коленях, прося у Бога милости, здоровья и счастья всем родным и близким, называя их имена в своих молитвах. И никто никогда не прерывал ее молитву. Она и меня учила молиться, я когда-то наизусть знал молитву «Отче наш …»: «Отче наш, иже еси на небеси ...».

Никогда не забыть мне какой доброжелательной, терпеливой и тактичной всегда была моя бабушка Ефросиния! Никогда не забуду ее всегда печальных глаз! Действительно, как в песне поется (А.Малинин) «Какая светлая печаль …». Трудно передать все словами. Никогда бабушка не сказала лишнего, никогда ни перед кем не уронила она свое достоинство, никогда никому не жаловалась, хотя здоровья у нее не было: подорвала на тяжких крестьянских работах. Я помню ее мягкую улыбку, короткую очень усмешку, я помню ее готовность придти на помощь. Помню, как она учила меня петь печальные украинские песни и сокрушалась оттого, что «певец» из меня не получался. Мне кажется, она пела только мне одному, ибо нигде и никогда я не видел ее поющей в присутствии других людей. Ни ее, ни дедушку Степана я не помню в компании веселящихся. Печаль, только печаль осталась в моей памяти о них. Всю жизнь тяжко трудились они с дедушкой, надорвали свое здоровье, а умерли в страшной нищете, без пенсии, без пособий, без помощи от государства.

Царствие им небесное, пусть земля им будет пухом!

Другой мой дедушка, Филимон, - отец моей мамы – был человеком недюжинной физической силы и характера. Был он силен, смел, строг к себе и к другим, обид не прощал никому. И никто не мог заставить его делать то, что шло в разрез с его принципами. Он смело шел на ватагу хлопцев, и они под напором его удали и силы разбегались.

Когда началась коллективизация в конце 1920-х годов, и село стали делить на «кулаков» и «не кулаков», то дедушку причислили к первым за то, что, кроме хатенки, он имел еще и сарай, срубленный из бревен, которые он, благодаря своей силе и здоровью, напилил и привез из «панского» леса, когда пан бежал за границу во время гражданской войны. В общем, жили они тоже бедно: в семье было четверо маленьких детей, из них три девочки, и самый младшенький 1922 года рождения – мальчик. Часто мне приходилось слышать, как моя мама (1920 года рождения) и ее сестра, моя тетя Ефросиния, вспоминали, что у них не было «ни одеться, ни обуться», и они по очереди в бабушкиных постолах (самодельная обувь из невыделанной кожи) выбегали прокатиться с ледяной горки рядом с хатой.

Обладая огромной физической силой, высокими волевыми качествами, твердым характером, дедушка Филимон сумел поставить сарай. Трудились все до изнеможения. И был он, как говорится, «гол, как сокол». Но, тем не менее, определили его в «кулаки», потребовали освободить хату. Хорошо хоть не определили на высылку. Но все равно: куда идти из хаты? Тем более с малыми детьми. Правда, подсказали добрые люди: взрослые из хаты идите, а малые дети пусть останутся и ни под каким предлогами, ни под какими угрозами и страхами из хаты пусть не идут. Дети были послушными и умными: понимали в свои малые годы, что без хаты – никуда. Приехал из районного центра уполномоченный для выселения из хаты. А дети - ни в какую! И пистолет доставали, к голове приставляли (это детям – то!), грозили – никак! Одного только выволокут из-под кровати, а другой уже там! Никак не справиться уполномоченному с детьми! Да, может, он не больно-то и хотел. К тому же его уговаривал не трогать детей первый председатель колхоза (будущий родственник дедушки Филимона, когда мой отец женится на моей маме) дядя моего отца Качур Андрей, который был добрейшим и справедливейшим человеком. Он уговорил уполномоченного оставить детей в хате. Со временем возвратились в хату и взрослые. Трудно представить каким стрессом было все происходящее для всех и особенно для детей, которым к виску прикладывали пистолет!

Но власти придумали другой вариант с хатой: подселили к многочисленной семье дедушки многочисленную семью ремесленника-еврея из районного центра. Тогда пошло такое веяние: переселять евреев из городов и поселков в села. Хаты в Нетребовке строили почти все по одному типу (простому от бедности): жилая комната, где жила вся семья и в которой была русская печка, лавка, скамьи, кровать и сундук для чистой одежды (скрыня), и через сени - чистая комната, в которой, как правило, никто постоянно не жил и предназначена она была, в основном, для гостей. Так вот одну из двух комнат дедушке предложили предоставить еврею Гершке, который в селе долго не жил и вскоре переехал обратно в районный центр. Но «его» комнату так уже никто не занимал, и со временем ее приспособили для кур и для хранения различных предметов и инвентаря, которые некуда было девать после того, как власти снесли сарай и увезли сруб неизвестно куда. От такой дикой несправедливости и обид, перенесенных семьей, дедушка замкнулся, из дома никуда не выходил, и вступать в колхоз категорически отказался. Так он до самой смерти не вышел на работу в колхоз ни разу и практически, кроме родных и близких, не общался ни с кем: ведь колхозники в свое время проголосовали за его «раскулачивание», предав его, и он им простить это не мог. Он был очень аккуратен, любил чистоту, в любую грязь сапоги его блестели, и все удивлялись – как это он сумел пройти, не запачкав свои сапоги. В молодости он долго служил в царской армии, воевал в 1-ю Мировую, и эта служба, видимо, тоже наложила свой отпечаток на дедушкин характер. Когда после войны дедушке назначили пенсию за погибшего его младшенького сына, моего дядю, Мишу (дядя Миша был комсомольским активистом, добровольно ушел на фронт в самом начале войны, защищал Москву и погиб в Смоленской области, будучи уже офицером), дедушка ходил пешком за пенсией в районный центр (транспорта тогда не было) километров за 25 и однажды в пути его застала сильная метель, дедушка сильно замерз, простудился и заболел воспалением легких, лечения тогда не было никакого, и он умер. Это было в середине пятидесятых годов, наша семья тогда жила в поселке Северо-Енисейском Красноярского края, помню, мама сильно плакала, когда получила письмо с известием, что дедушки уже нет, но права выезда из места ссылки у нее не было, да и денег у нас на такую дальнюю дорогу не было. Так мы больше не видели нашего дедушку Филимона, а когда впоследствии я прочел повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба», то почему-то образы дедушки Филимона и Тараса Бульбы у меня как-то отождествлялись. Видимо из-за похожести характеров, силы воли, решительности и твердости. Трудно было с ним и жене его, моей бабушке Анне, и детям.

Потом, когда я вернулся в Нетребовку, о дедушке Филимоне и о прошлом села мне много рассказывал дедушкин брат Григорий – мамин дядя. Они оба были из «Петриковых», оба построили себе стодолы из привезенных из панского леса бревен. Дядя Григорий всегда говорил, что «раньше» люди в нашем селе жили зажиточно, и свободы было больше. Чувствовалось, что он не любил советскую власть, хотя прямо об этом никогда не говорил. Дядя Григорий отличился в Великую Отечественную войну и награжден был орденом Красной Звезды, за то, что во время воздушного налета фашистских бомбардировщиков, он не упал носом в землю, как все бойцы, а стал стрелять из винтовки по самолетам. Ему удалось сбить один из бомбардировщиков, за что и получил орден. А еще он был ранен пулей в рот, и иногда шутники говорили про него: «Да он пули ртом ловит!». Кстати, это у него были наши мама и папа, когда увезли маму и сослали в Сибирь. Когда я остался один, он всегда помногу беседовал со мной, наставляя «на путь истинный». И потом, когда я приезжал в Нетребовку на каникулы и в отпуска, он приходил к нам, и мы с ним подолгу беседовали. Это его внук, девятилетний Ленька, сын его дочери Гали, муж которой был офицером, и они жили в Гомеле, подошел однажды к председателю колхоза Бандышу Н. и спросил его: «Дядя, а почему ты такой толстый и чистый, а колхозники такие худые и оборванные?». В селе все тогда рассказывали об этом случае, говоря: «Как это мальчик додумался до этого? Устами младенца глаголет истина!».

Бабушка Анна была типичной украинской жинкой, любила и умела петь и плясать, была остра на язык и никому ни в чем не уступала. Пела и плясала она просто для «души», просто по просьбе присутствующих, без «стола», без выпивки. Да и не пили раньше женщины водку, в отличие от нынешних. Бывало, соберутся у нее ее дочери, внуки, просто так – визит – навестить бабушку, кто-нибудь попросит ее «Заспивай, бабушка». И тут же, без всякого жеманства, бабушка, уже в солидных годах, начинала петь своим красивым сильным голосом. Любила шутить, веселиться и никакие невзгоды не могли сломить ее жизнелюбие.

Все наши родственники - дедушки, бабушки, дяди, тети, папа и мама - были очень чистые, совестливые, честные и порядочные люди. Вся жизнь их прошла в тяжелом труде за кусок хлеба, в трудах за устройство и улучшение доли своих детей и внуков. Спасибо им. Пусть Земля им будет пухом! Царствие им небесное!

Если бы я писал повесть, то выделил бы все то, о чем я хочу рассказать дальше, в специальную главу, и назвал бы я эту главу словами из песни А.Малинина «Мы изгои в собственной стране …».

В школу я пошел рано, вместе со своими старшими двоюродными братьями Колей и Васей (Качур Николай – сын папиного брата Андрея, а Сауляк Василий – сын папиной сестры Наталки). Жили мы рядом, вместе бегали в тяжелые военные и послевоенные голодные годы, вместе в школу пошли. Школа была начальная (4 класса), размещалась в бывшем поповском доме и называлась «поповской». В селе была еще семилетняя школа («семилетка»). Братья были на 2 года старше меня, им пришла пора, идти в школу. Я увязался за ними, да так и остался в 1 классе, повторив в какой-то степени эпизод из жизни своего отца, который также пошел в школу раньше времени, проявил там хорошие способности к учебе, через полгода обучения досрочно был переведен во 2 класс и закончил его успешно. На этом и закончилось его образование: дедушка Степан не пустил его в 3 класс, заявив, что «все равно попом ты не станешь, а в поле ученость не нужна …». Это было где-то в годы гражданской войны, времена были тяжелые, и было не до учебы.

Моей первой учительницей была молодая и красивая Ксения Ивановна из соседнего села Яланец. Она была очень доброй, мягкой, я очень любил ее (с детства я не любил грубых людей) и слушался, старался в учебе не отстать от старших ребят, и, видимо, она тоже любила меня, если не удалила с уроков за малолетство. Оценки в 1 классе у меня были только отличные. Недаром говорят, что ребенок влюбляется сначала в учителя, а уже потом – в его уроки. Иногда зимой (а зимы тогда были суровые, с большими снежными заносами, а одежда была плохонькая) я так замерзал, что, не доходя до школы, возвращался домой, но никогда Ксения Ивановна не ругала меня, а только жалела. Ей рассказывали, что я замерз и с плачем вернулся домой, она, понимая, что мал я еще для таких испытаний, терпела. Иногда я проваливался в подтаявший сугроб и с ревом, весь мокрый, бежал домой. Было не до школы. Конечно, это было не так уж часто, ибо я очень любил школу, учительницу, любил ее уроки. Во 2 классе у нас был уже другой учитель – Иван Семенович, нетребовчанин. Он не был так добр и снисходителен к ученикам и ко мне, да и я, видимо, изменился. Однажды он писал на доске, а мы с соседом по парте стали крутить головами, буквы сливались, мельтешили, нам было занятно. Иван Семенович внезапно повернулся, заметил, что мы развлекаемся, и стал нас воспитывать. Он взял меня за уши и стал вращать моей головой, дергал за уши, а затем удалил меня с уроков. Я уже подрос, закалился, на улице был чудесный зимний день, и я, не долго думая, пошел на наше любимое место зимой – на лед замершей речки, нашей Журавушки. Мы, ребятня, зимой всегда играли на речке. Лед был прозрачный (видимо сквозняками снег выдувало со льда), иногда было видно сквозь лед неподвижных уснувших на зиму лягушек, и мы любили, разбежавшись, кататься на льду, нам было там интересно. Тогда природа была чистой, естественной. Это потом уже природу стали переделывать, приспосабливать, загрязнять. Где-то я читал: «Жил однажды очень умный человек. И мечтал он переделать природу под себя, чтобы она служила ему. Потом этот человек стал мудрым и стал переделывать себя под природу». Как бы хотелось, чтобы человечество из умного стало мудрым! Ну, а тогда, я, покинув класс, под учительское: «Больше не приходи», на следующий день, как всегда, утром, шел в школу, но до школы не доходил, а играл на речке, а потом возвращался со всеми домой. Так продолжалось несколько дней, пока отец не узнал обо всем. На следующий день отец пошел в школу вместе со мной, уединился с учителем и побеседовал с ним. Мне он только сказал, чтобы я в школу ходил, а, если что, то ему сообщал. Из школы меня больше не выгоняли, в школу я ходил регулярно, но учиться мне было уже не так интересно, как у Ксении Ивановны, и я стал больше любить лето: летом не надо было ходить в школу, летом была воля, я пас корову, играл с ребятами. «Пастухом» своей коровы я стал, когда мне не было еще и 6 лет. Мама уговаривала отца нанять кого-нибудь, но отец был сторонником трудового воспитания (это я чувствовал всегда) и решил: «Пусть привыкает». Я и потом был у отца под пристальным вниманием в «сфере трудового воспитания»: он всегда старался привлечь меня к работе, которую делал сам и учил меня то с пилой управляться, то с топором, то с молотком. За это теперь я очень признателен своему отцу.

В октябре 1946 года родился мой младший брат Володя. До этого у нас был маленький Мишенька, (я не помню в каком году), но он умер, будучи грудным ребенком: мама тяжело болела тифом, кормить Мишеньку было нечем, он все время, голодный, плакал, ему совали в рот тряпочку с хлебным мякишем (молока не было), у него, видимо, от этой грубой пищи болел животик, он плакал еще сильнее, а однажды ночью затих. Так умер он, не повидав жизни. Были мы тогда с ним на попечении бабушки Ефросинии и дедушки Степана. Как раз привезли из больницы нашу маму – исхудавшую, остриженную наголо, с большими, страшными глазами, привезли «умирать дома». Она была без памяти, бредила, все рвалась куда-то, звала то меня, то Мишеньку. С мамой сидела бабушка Анна и тетя Ефросиния. Мне было очень страшно. Когда выносили Мишеньку хоронить, мама без памяти, словно чувствуя непоправимую беду, страшно кричала и звала его. Так не стало моего младшенького братика. Мама, вопреки прогнозам врачей, не умерла, слава Богу. Долго приходила в себя, поправлялась. Я не помню, как она отреагировала, когда ей сказали, что Мишеньки уже нет в живых. Наверное, не одна подушка промокла от слез. В каком году это было, я не знаю, но точно папы тогда с нами не было. Это был тяжелый год: оккупация; мужчины ушли на фронт, остались одни женщины, старики и дети; стрессы; недоедание; отсутствие мыла и соли; инфекционные заболевания; эпидемия брюшного тифа. Дядя Миша, в честь которого назвали Мишеньку, как потом оказалось, погиб в 1942 году в дни тяжелейших боёв 4-й Ударной армии на Смоленщине.

Однажды вечером мама с папой пошли к дяде Григорию (у него была самодельная мельница – «жорны») смолоть немного зерна на муку. Я оставался дома с Володей. Он только-только начинал ходить. Я затачивал ножом деревянные палочки, и мы с Володей рисовали чернилами из сажи. Вдруг дверь широко и резко распахнулась, в хату ввалились несколько человек в шинелях и пальто, оглядели комнату. От неожиданности я сильно порезал палец (чуть не снёс фалангу указательного пальца, до сих пор шрам остался). Спросили: «А где родители?». – «На жорнах у дяди Григория» – ответил я (жорны – ручная мельница). Всю свою жизнь проклинаю я себя за тупость, за честный ответ. Почему не почуял беду? Почему не солгал? Так меня многие впоследствии корили: «если бы я не сказал, где мама, то они уехали бы без нее, и ничего бы не случилось, прошла бы компания, и все …». А так мама домой не вернулась: ее от дяди Григория увезли в сельсовет, а оттуда в районную тюрьму с несколькими односельчанами. «Враги народа» прошелестело по селу. Громко кричали всего несколько человек – так называемые активисты. Всю жизнь в моих ушах стоит вопрос: «Зачем ты сказал …?!». Всю мою жизнь я чувствую свою вину, но исправить уже нельзя было ничего! Что я мог? Я никогда не мог солгать. Да и верил я тогда дядям от властей. Как бы я хотел, чтобы все люди жили хорошо, в достатке, чтобы люди были веселыми и счастливыми, чтобы люди улыбались друг другу, чтобы не было людей с печальными глазами, как у моих бабушек и дедушек, как у моих папы и мамы! Мы верили, что скоро построим светлое будущее – коммунизм. Я хотел этого и верил властям не столько умом, сколько сердцем. Умом я понимаю, что властям верить нельзя, что власть и политика – это обман и зло, люди ненасытные («Боливар не выдержит двоих»). А тогда что я понимал? Мама – «враг народа»! Да она же плоть от плоти народной! Как это рука может стать врагом тела, дерево – врагом леса, колосок врагом пшеничного поля? Я этого никак не мог понять. Только теперь из газет стало известно, что власти проводили репрессии по разнарядкам. И только теперь я понял глубину смысла часто повторяемой отцом поговорки – «Бей своих, чтобы чужие боялись!».

За что так жизнь обошлась с моими родителями? Они вытерпели тяжелые годы после революции, три войны, две голодовки, прошли через тиф, смерть грудного ребенка, а теперь – ссылка! Маму врачи отправили умирать домой, когда она болела тифом, маленького Мишу нечем было кормить, он плакал, жадно чмокал губками, искал мамину грудь, он хотел кушать, он хотел жить, а умирал от голода. Тогда не было искусственного кормления, и дети, оставшиеся без материнского молока неминуемо гибли. Мишенька умирал от голода на наших глазах, и мы ничем не могли ему помочь. Бабушка Ефросиния молилась постоянно, стоя на коленях перед иконами, но Мишенька плакал непрерывно от голода и, вероятно, от болезни. Маму привезли из больницы домой умирать, ее положили в нашей комнате, а Мишенька умирал в соседней – через сени. Мама в беспамятстве рвалась к нему, к своей кровиночке, страшно кричала: «Принесите мне Мишеньку! Где Мишенька?», но ее держали, вставать не давали, да и болезнь ведь была заразная. Все понимали безысходность, беспомощность, бабушка Анна и тетя Ефросиния постоянно сидели возле мамы, рискуя заразиться, дедушка Филимон тоже болел тифом, но его могучий организм победил болезнь и он выздоровел. Постепенно мама тоже поправилась. Мама выжила. Мишенька не выжил. Когда мама пришла в сознание, Мишеньки уже не было. Это были страшные дни и недели. И вот теперь маму снова разлучили с Володей, которому исполнился только один год! Только за то, что она не хотела, чтобы он тоже умер, чтобы он выжил. Она требовала, чтобы в селе восстановили детские ясли и садик.

И вот я стал сыном врага народа. Не передать как тяжело и страшно быть «изгоем в собственной стране»! Изменилось ко мне отношение учителей, взрослых, детей, некоторых соседей. Каждый по-своему при случае не упускали возможности напомнить мне, кто я есть. Я слышал однажды как в школе молодая учительница в разговоре с другим учителем (Иваном Семеновичем) выразилась: «Бандитская семья». За что она так? Я понял насколько злые люди. Я потерял интерес к школе, к учебе, к жизни, стал злым, нетерпимым, по малейшему поводу мог ударить без предупреждения, чем попало.

Пока мама была в Томашполе, отец часто ходил туда, часто брал меня с собою. Ходили тогда только пешком (20-25 километров в одну сторону), так как транспорта тогда никакого не было: еще кругом были следы тяжкой войны. Выходили «до петухов», возвращались поздно ночью. В Томашполе отец оставлял меня перед окнами тюрьмы, чтобы мама могла увидеть меня, но я ничего не видел: в окне за решеткой мелькали женские лица, оттуда неслись плач и стенания, какие-то выкрики, казалось, все здание в ужасе кричит, плачет и стенает, слезы заливали мои глаза, мое лицо, потом начинали дергаться веки, я ничего не видел, я только слышал плач и стенания, я уже ничего не соображал, веки дергались все чаще, слезы заливали мое лицо, мою грудь, я уже ничего не хотел, я не хотел жить! Я немного помню, как мы возвращались с отцом домой. В Томашполе отец встречался с друзьями-фронтовиками. Они сочувствовали его горю, сводили его с «нужными» людьми, вели переговоры, советовались, как вызволить маму, утешали, мол, «подержат и выпустят: ведь она же не нарушила ничего, не совершила никакого преступления, у нее маленький ребёнок», и т.д. Часто в Томашполе отец напивался с горя, и мы с ним, с пьяным, брели ночью через бескрайние поля; было темно; пьяный отец проклинал судьбу, власть, ее прихвостней и коммунистов; часто падал и засыпал; мне было страшно; вблизи сверкали какие-то огоньки (возможно, это были лисьи глаза или светились светлячки); я поднимал отца, дрожа от страха темной ночью в чужом поле, где только далекие звезды равнодушно мерцали в вышине.

Как-то отец сказал: «Завтра пойдем с мамой прощаться: ее увезут». Перед этим я его мало видел, он редко появлялся дома, он весь высох, стал каким-то непохожим на себя. Только глаза его, добрые, красивые серые глаза, в которые я когда-то так любил засматриваться и жалел, что у меня не такие глаза, стали загораться каким-то нехорошим, непонятным мне блеском. Говорить отец стал совсем мало, редкие слова произносил отрывисто, каким-то охрипшим голосом и только курил, курил, курил. Помня его упрек в тот страшный день, когда забрали маму: «Зачем сказал, - где мы?», я чувствовал себя виноватым и старался избегать отца. И вот он меня позвал и сказал страшные слова: «Завтра пойдем прощаться с мамой». Видимо, он узнал, что маму будут увозить, только не знал – куда. Маму увезли. Проходили долгие месяцы, а мы не знали о ней ничего.

Я не могу даже сейчас описать тот день, когда мы стояли перед окнами тюрьмы в последний раз. Это невозможно еще и потому, что от этого дня остались только самые общие, кошмарные воспоминания. Это описать невозможно. Может быть, смог бы описать Достоевский или Толстой, да и то не пережив это лично, а наблюдая со стороны и фантазируя. Для простой, неграмотной, молодой женщины (маме тогда было лет 28) крестьянской женщины того времени слова «последнее свидание», «прощание», «скоро увезут неизвестно куда, но далеко от родных» носили трагический смысл. Ведь была сплошная неизвестность: ведь они же ничего не знали – куда, как, чем все закончится, придется ли вернуться, придется ли снова свидеться с родными и близкими! Они знали только одно: их разлучают! Разлучают с родными местами, с родными людьми – родителями, мужьями, детьми, со всем привычным, милым и дорогим. Ведь не напрасно поется: «Зачем нам, поручик, чужая земля?». Невозможно без содрогания слушать эти слова! Каково же было женщинам тяжелейших сороковых годов двадцатого века? Как страшно стало им при неоспоримом, однозначном решении без суда и следствия: «На высылку»! Помнится, впоследствии часто, очень часто в Северо-Енисейске пели: «Вот умру я, умру! Похоронят меня! И никто не узнает, где могилка моя … Никто не узнает, и никто не придет! Только раннею весною соловей пропоет …». Кстати, сравнительно недавно я узнал, что не только эта песня, но и знаменитая песня о бродяге - «По диким степям Забайкалья ...» и песня «В воскресенье мать-старушка к воротам тюрьмы пришла: своему родному сыну передачу принесла. Передайте передачу, а то люди говорят, что по тюрьмам заключенных сильно голодом морят!» – это песни тридцатых – сороковых годов двадцатого века. Мы же полагали, что эти песни нам остались как «наследие царизма». Эти песни тоже очень, очень часто звучали в Красноярском крае.

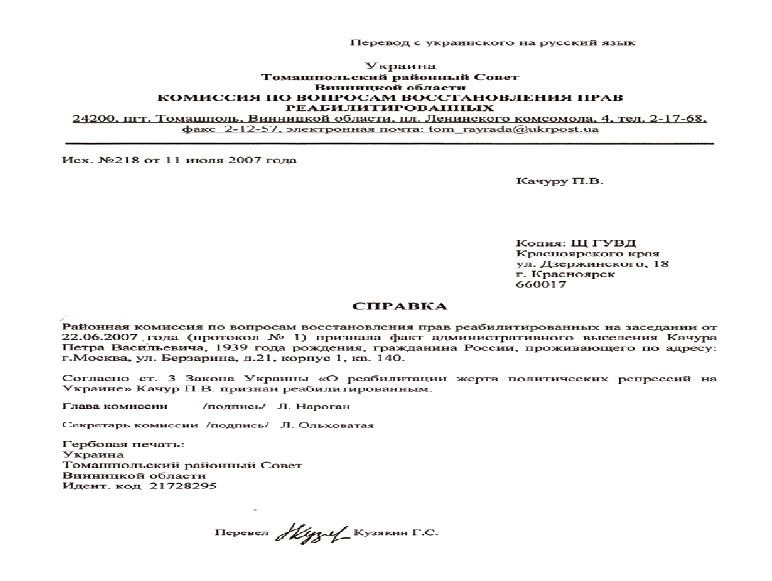

В 1995 году я обращался в Генеральную прокуратуру РФ по вопросам реабилитации. Мне ответили, что никаких дел (судебных, уголовных) в архивах генеральной прокуратуры нет, поэтому вопрос о реабилитации не может рассматриваться. Вот так-то! Значит, мама сама поехала? И таких судеб «без дел» – миллионы!

День прощания для меня был шоком, хотя в принципе его ждали все. Так, видимо, в жизни устроено: сколько ни жди, а все равно все случится внезапно. Как выдерживали все муки несчастные женщины (а, в основном, собрали женщин по всему району) трудно представить. Каждый день к кому-то приходили родственники – родители, мужья, дети, братья и сестры – и вся боль встреч и прощаний воспринималась каждой несчастной, как своя. Особенно тяжелые были встречи-прощания с малыми детьми. Несчастные просили приводить их или приносить, чтобы увидеть (может, в последний раз, думали они с ужасом!) своих кровиночек. А что там можно было увидеть через решетки, на большом расстоянии? Слезы, слезы, слезы непрерывно, крики, стенания. Горе, горе, горе кругом, и умерла последняя надежда, что «разберутся, отпустят, ведь никто не нарушал закон!». Недаром от дедушки Степана и бабушки Ефросинии я только и слышал: «О горе, горе!». Я не помню даже, были ли мы с папой в тот день прощальный вдвоем или были еще другие родственники. Наверняка был дедушка Филимон и бабушка Анна – мамины родители, мамина сестра Ефросиния. Но я этого ничего не помню. Я помню только плач, стенания, крики женщин, словно они в последний раз видели своих родных и весь белый свет. Трудно представить, как тяготила их неизвестность. В селе испокон веков боялись неопределенности, неизвестности, селились рядом, помогали друг другу, все было известно наперед: когда пахать, когда сеять, когда убирать, когда женить, и т.п. А тут страшная неизвестность... Неизвестность ничего хорошего не предвещающая …

Не знаю, сколько дней прошло с того дня прощального, когда отец сказал однажды: «Маму увезли». Куда? Неизвестно! Горе, горе!

Так для нас всех наступили долгие месяцы неизвестности и ожидания.

Отца дома я видел очень редко. Не знаю, как пережил он после трех войн еще и этот удар. Испытал он голод гражданской войны, будучи еще в возрасте 7-11 лет, испытал он страшный голод 1933 года, будучи уже юношей, испытал он лишения, голод и ужасы Польской, Финской (в Финскую морозы такие были, что окопы рыли только в снегу, а буханку хлеба рубили топором или пилили пилой, тушенка от мороза превращалась в камень, а в снежных окопах огонька не было, да и не положено было, чтобы не демаскировать позиции) и Великой Отечественной войн. За что столько горя и испытаний одному человеку?

А мама пережила не мало тоже: одна (отец на войнах), все время в поле, даже меня ей пришлось рожать в поле, страшные годы войны, оккупации, голодовок! За что ей столько? Как все это вынести, выдержать? Какое надо иметь здоровье, нервы?

Бабушка Ефросиния – папина мама – взяла нас с Володей под свою опеку. Я редко видел отца. Днем я пас корову в поле, вечером еле до постели добирался, а вставали в селе очень рано. Володя ходил маленький, белоголовый, животиком вперед, уже хорошо говорил, женщины с ним заигрывали, спрашивали: «Где твоя мама? Он тут же отвечал: «Рыжий выслал». «Рыжий» – это сосед через три дома. Он был член правления колхоза и на заседаниях правления любил клеветать на людей. Кто-то научил Володю так отвечать, и он отвечал однозначно. Женщины жалели Володю, гладили его по головке, а он стоял и не по-детски серьезно рассказывал, что его мама далеко, ее «рыжий выслал». Иногда по выходным и по праздникам дедушка Степан сам вел корову в поле, а бабушка наряжала меня и Володю и отправляла в «село», к церкви, к клубу и навестить бабушку Анну и тетю Ефросинию – они жили в центре села. Мы шли с Володей, взявшись за руки через все село, по пути одни жалели нас, расспрашивали, есть ли новости о маме, а кто просто пальцем показывал, комментируя, кто мы, «мол, маму их выслали, без мамы растут». Иногда родственники давали нам мелочь на билеты в кино, и однажды мы попали на фильм «Дубровский». Фильм оказал на меня сильное впечатление. Мне мечталось, что когда я вырасту, я тоже стану разбойником, как Дубровский, как Кармалюк, о котором рассказывал отец, что он «у богатых отнимал, а бедным отдавал», и отомщу за маму и за всех нас. Часто отец пел песнь Кармалюка: «За Сибиром солнце всходит, хлопцы, не зевайте - вы на меня, Кармалюка всю надию майте…, Имею жинку, имею детей, та я их не бачу, як сгадаю про их долю – сам горько заплачу …». В 1957 году, я чуть не стал на путь мести, но не смог я поднять руку на людей униженных, обездоленных, напуганных, несчастных - такими я увидел тех, кто ратовал за ссылку нашей мамы. А тогда потрясённый судьбой Дубровских – отца и сына – я всё думал до ломоты в висках: «Где справедливость? Есть ли она вообще? Как это Бог позволяет, чтобы подлые, злые люди обижали людей добропорядочных и ломали их судьбы?». Я не мог забыть как злой районный прокурор, когда маму от дяди Григория привезли в контору колхоза им. Буденного, которая размещалась в хате Червонного Семена, и мы туда побежали, кричал на нашу маму, когда она, защищаясь, говорила, что это руководители довели народ «до ручки», что из-за плохой власти народ бедствует. Прокурора это бесило, и он кричал: «Будь моя воля, я бы эту женщину завязал в мешок и бил бы по мешку палкой». Я до сих пор не понимаю смысла его «посадил бы в мешок», но до тех пор с такой злобой я не встречался. Здорово, наверное, старался показать свою лояльность властям этот прокурор.

Я не хотел быть «бандитом», как меня нарекли, я хотел быть благородным разбойником, как Дубровский, чтобы меня поддерживали и любили простые люди. После этого фильма я как-то изменился, стал больше понимать людей – кто - дрянь, кто просто боится, а кто - хороший человек. В играх с двоюродными братьями я надолго стал «Дубровским»: тогда мы любили присваивать себе имена легендарных героев. Потом, когда нам показали фильм «Чапаев», я «заболел» Чапаевым и стал «Чапаевым», отстояв в потасовках с двоюродным братом Василием Ивановичем это имя.

Отцу говорили: «Что ты ходишь? Детям мама нужна, тебе - жена. Анна уже не вернется: оттуда не возвращаются. Женись и живи, а про Анну забудь, больше вы ее не увидите, а жить надо, детей растить надо!».

Мы знали, что мама в школе не училась (работать надо было и она, будучи еще 12 летним ребенком, пошла на полевые работы, «на норму» на сахарных плантациях, на адски тяжелый труд, и в 15 лет была уже звеньевой), но весточки от мамы ждали все равно.

И вот однажды пришло письмо от мамы! Из далекой Сибири, из Красноярского края, из прииска Викторовский. Даже царь своих политических врагов – революционеров туда не ссылал! Письмо написала мама сама: она научилась читать и писать! Чего только она не передумала, чего только не испытала за это время! И научилась писать, чтобы собственноручно дать нам весточку, как бы лично самой пообщаться с папой и с нами! Бедная наша мама! Отец как-то ожил, чуть повеселел: жизнь продолжается. Вскоре в селе праздновали какой-то религиозный праздник, а надо сказать, что по древнему обычаю в такие праздники люди наряжались и семьями шли к церкви. Отец нарядился сам, нарядил нас с Вовкой, и мы пошли к церкви, там было много людей, как всегда из Томашполя пришел еврей – фотограф Сема, и нас сфотографировал (для мамы). На фото мы втроем, все в шляпах - тогда мода такая была, улыбались маме, как могли. Сёма фото делал очень хорошо и аккуратно. Это был бедняк из еврейской семьи, он постоянно приходил или приезжал в село на велосипеде (автобусов тогда не было), если были праздники, свадьбы и другие торжества. Я всегда удивлялся Сёминому долготерпению: сколько его обзывали, оскорбляли, и даже били пьяные мужики, ломали его велосипед, а он всегда приезжал и все прощал глупым и жестоким людям.

Вскоре отец засобирался к маме. Так как денег тогда за труд не платили, то пришлось кое-что продать, чтобы собрать денег на дорогу и на теплую одежду себе и Володе: отец решил ехать пока только с Володей, а я оставался на попечение дедушки Степана и бабушки Ефросинии.

Провожали их на станцию Вапнярка мы с дядей Федором – мужем тети Ефросинии. Там впервые я увидел большую станцию, поезд. Взрослые что-то все бегали, оформляли билеты, багаж, а мы с Володей сидели на скамейке (было лето) во дворе станции притихшие, ошеломленные. Не было шалостей, не было движения, даже слез не было. Я был тогда, как оглушенный и мало что помню. Сколько ни пытался я не мог вспомнить, чем мы ехали в Вапнярку? И сейчас я не помню того дня. Скорее всего, ехали до села Гнатков или Яланец подводой (у папы был большой багаж, да и Володя не мог еще далеко ходить), а оттуда до Вапнярки поездом – узкоколейкой. Из всего дня у меня в памяти остались всего каких-то два – три эпизода. Даже посадку папы и Володи в вагон я не помню совсем. И поезда не помню, хотя должен: ведь впервые видел! Я был в каком-то ступоре. Я не помню совсем, на чем и как мы доехали до Нетребовки из Вапнярки (и теперь я не могу ничего вспомнить). Очнулся я немного, когда подходили поздно ночью с дядей Федором к его хате. Было тихо, нигде не светил ни один огонек, сияли звезды. Тетя Ефросиния предложила мне переночевать у них. Утром, когда я пришел домой к бабушке, она, как всегда, молилась и плакала, а дедушка Степан собирался вести в поле нашу Милку. Он только повторял: «Беда, Петю, беда!». Пожалуй, дедушка Степан очень верно выразил наше тогдашнее положение: «Беда!». Он уже не говорил, как раньше, – «Горе!». Он говорил: «Беда!». Он стал повторять: «Беда!». «А горе, как говорится, – не беда!»: беда сильнее горя, и она почему-то выбрала нас – наших дедушек и бабушек, наших родителей, столько переживших за годы войн и голодовок, моего брата Володю и меня не видевших еще ничего хорошего в жизни.

Помню, что я не плакал даже когда отец, прощаясь со мной, сам скривился, чуть не заплакав, от боли расставания, прижал меня к груди своей и поцеловал. Маленький Володя, хоть и не понимал еще ничего, стал капризничать и плакать. Вскоре после того, как уехали наши папа и Володя, у нас из погреба кто-то ночью украл хранившуюся в нём картошку. Я помню, как убивались тогда бабушка и дедушка. Как мы тогда выжили – не знаю, наверное, благодаря нашей корове Милке, которую папа, поступив очень мудро, не стал продавать, хотя деньги нужны были, и, наверное, помогли родственники.

О том, как папа и Володя доехали до прииска Викторовский Северо-Енисейского района Красноярского края, где находилась мама, папа рассказывал впоследствии, что всю дорогу (поездом тогда до Красноярска ехали неделю) Володя капризничал и плакал. Отец с ним намучился: проблемы с туалетом, со сном, со здоровьем! Одному Богу известно, что пережили отец, мама и Володя за все это время! Много помогали люди. Людей хороших, доброжелательных значительно больше, чем злых, грубых, плохих. А тогда вообще простые люди были добрее, чем сейчас. Конечно, подлецов, хапуг всегда тоже хватало. Отец потом рассказывал, что его за провоз багажа штрафовали несколько раз, а когда он говорил, что уже платил, то ему отвечали, «что - то была «другая» дорога, то была Южная дорога, а теперь – Московская, и т.д. Спорить было нельзя: высадят для разбирательства с вещами и с маленьким ребенком – себе дороже станет. Понятно было, что подлые хапуги пользовались ситуацией, как и теперь, пользуются, например, при похоронах и т.д. Спорить с власть имущими подлецами – себе дороже! Эту мудрость жизни отец усвоил хорошо. Конечно, если бы не Володя и не мамин ярлык «враг народа», то отец постоял бы за себя, но тут надо было быть мудрым. Я представляю, как трудно было отцу стерпеть, подавить свою гордость, проглотить унижение! Сколько раз мама рассказывала о его гордости и проявлениях непокорности унизительным требованиям власть имущих!

Так, однажды отца за что-то задержали при какой-то облаве в 1932 или в 1933 году. В те трудные, голодные времена это случалось часто. На дорогах для ограничения передвижения голодных людей из района в район власти выставляли заставы. Группу задержанных повели куда-то. Один из конвоиров особенно жестоко обращался с задержанными, ни в чем не повинными людьми. Бывают такие люди-собаки. Этот конвоир пинал людей, оскорблял их, бил прикладом, издевался всячески. Люди вынуждены были терпеть эти издевательства. Большинство из них попали в эту команду случайно и ничего не понимали в происходящем. Улучив момент, когда жестокий конвоир был рядом и замахнулся на одного из конвоируемых, отец наотмашь ударил садиста в зубы и быстро продвинулся в середину толпы. Конвоир упал, у него оказались выбиты передние зубы, кровь заливала подбородок, он не заметил, кто его ударил, хрипел, что всех перестреляет, клацал затвором, но старший конвоя, видимо, сам с одобрением отнесся к поступку отца, пресек его угрозы. Людей довели до места назначения, а там многих, в том числе и отца, отпустили на все четыре стороны «за отсутствием состава преступления». А садиста они больше не видели: видимо, у них свои разборки были. Конечно, отца никто не выдал, а слава о смелости и справедливости отца пошла среди людей. У отца было очень много друзей и знакомых в селах района и области. Это были сослуживцы по армии, боевые товарищи по войнам с Польшей, Финляндией, с фашистской Германией. Однажды, когда отец служил в кавалерийском полку, при чистке коня, конь ударил отца в нос, произошло сильное кровотечение, отца отвели в казарму и положили на кровать до остановки кровотечения. Вскоре в казарму зашел политрук и, увидев на кровати отца, вместо того, чтобы разобраться, закричал: «Встать!». Не поднимаясь, на ощупь, отец взял с тумбочки графин с водой и запустил его в политрука. К счастью, и этот случай обошелся без последствий: видимо политрук понял, что «перегнул».

Я помню, как в голодные послевоенные годы умерла жена папиного двоюродного брата Михаила Ивановича Качура. У Михаила остались на руках нетрудоспособная мать, несовершеннолетняя сестра и трое малолетних детишек. Он только что вернулся с фронта, хозяйство (если можно назвать хозяйством маленькую хатенку и приусадебный участок) было запущено, семья голодала, в колхозе на трудодни не платили ничего. Я помню тот день, когда Михаил вернулся с войны: это было зимой, все ребятишки, как обычно, были на речке, катались на льду, и вдруг пронеслась весть: «Качур Михайло вернулся!» Естественно, мы все побежали к нему в его хатенку, чтобы посмотреть на фронтовика и получить гостинцы. Тогда это было в обычае. В хате было полно народу, подтянутый и красивый, в военной форме Михаил раздавал конфеты и яблоки (тогда конфеты и яблоки зимой были исключительной редкостью), все были счастливы … А весной любимой жены Михаила, Дарьи, не стало. Даже для видавшего виды фронтовика это было страшным ударом. Не выдержала психика Михаила этого удара. Ведь закончилась война, вернулся живой, здоровый к любимой семье, только жить да жить, а тут … Михаил, обладая огромной физической силой, все крушит, бьет, ломает, никого к себе не подпускает. Люди боятся подходить к нему, родные разбежались по соседям. Как его усмирить, как привести в чувство? Когда наш папа узнал о том, что случилось с его двоюродным братом, он немедленно пошел к нему, тихо и властно стал ему что-то говорить, приказывать, глядя прямо в безумные глаза Михаила, и Михаил стал выполнять все приказания отца. Отец накормил его, уложил в постель, напоил каким-то домашним лекарством и дежурил возле его постели до полного выздоровления Михаила. Только отца слушался обезумевший от горя Михаил, только его приказания выполнял, только из его рук принимал пищу и воду. Знать была какая-то сила у отца, коль мог он воздействовать даже на безумных. Как поется в песне: «Святая наука услышать друг друга!». Видимо, отец владел этой наукой, коль слышали его, умел находить такие слова и интонации, что доходили они до ума и сердца человека.

Разные, конечно, бывали случаи в жизни нашего отца. Были и такие, конечно, люди, что не любили его, я не хочу его идеализировать, но то, что он любил и жалел людей, и люди отвечали ему тем же – это факт. Люди, конечно, а не подонки: у подонков свои мерки.

Итак, отец с Володей уехали, а я остался с дедушкой Степаном и бабушкой Ефросинией – папиными родителями. Осталась пока и наша любимица, и кормилица Милка – красивая, умная, большая корова. Продавать ее отец не решился: она кормила семью. Отец понимал толк в животных, покупал только красивых, умных и полезных. Милка давала много молока, мы ею гордились, многие завидовали, что у нас такая корова. Я Милку пас летом и с нею у меня связано очень много приключений и воспоминаний. Вообще в селе добрая корова очень ценилась, и Милка тоже, и, когда в 1957 году я вернулся в Нетребовку, то мои ровесники и старшие часто вспоминали Милку и ее «детей». Милки уже, к сожалению, не было. Петр Сауляк, например, даже подвел меня к своей корове и спросил: «Узнаешь?». Я узнал Милку, но, к сожалению, как я уже сказал, Милки уже не было. Это была ее «дочь», та самая, с которой я расстался, уезжая к родителям в Сибирь, а она была тогда маленьким теленком и ходила с Милкой. А теперь это была большая, красивая корова. Я понял, что это высшая оценка нашему отцу, который выбрал и выходил таких породистых коров. Детство наше прерванное войной проходило в поле, в лесу с нашими кормилицами – коровами. У кого не было коровы, семья, как правило, вымирала от голода. Сколько мы в поле промокали до «ниточки»! Сколько провели голодных дней! Сколько было отравлений, нарывов на ногах: ведь бегали босиком от снега и до снега. Отравлялись и сырыми грибами и недозрелыми овощами и фруктами, и незнакомыми ягодами – ведь были голодные и ели что попало. Так мы тогда жили, таково было тогда наше детство, прерванное войной: без игрушек, без подарков, голодное и холодное, скупое на ласку. Такие вот мы были пастухи своих коров. Я был тогда еще мал, и Милка это понимала. Она знала свое дело: хорошо поесть и дать много молока. Но зачастую коровы шли в места, где нам не разрешали выпас, потому что в этих местах трава была не вытоптана или были посевы. Особенно тщательно надо было смотреть, чтобы коровы не забрели в клевер: от клевера они «вздувались», газы могли разорвать их желудки, если своевременно не оказать ветеринарную помощь и не проколоть вздувшийся живот. Такое уже однажды случалось с нашей коровой и коровой дяди Андрея – папиного брата. Это было, когда мне совсем еще маленькому поручили смотреть за коровами. Коровы ушли в клеверное поле, вздулись и им делали проколы. Больше это не повторялось. А, если я мешал Милке уйти с места выпаса, то она отгоняла меня рогами и грозно «фукала»: «фф-ф-у-у». Конечно, в отличие от нашего петуха, который, как только я показывался с поля, вскакивал мне на голову и клевал изо всех сил, Милка и не думала меня бить, она как бы говорила: «Не мешай, малявка!». Петух же слушался только маму, а меня бил, чем ни попадя: крыльями, лапами, клювом. Он специально поджидал меня вечером. С Милкой у меня связано много воспоминаний, и светлых, и горьких. Ведь мы с нею проводили почти всю весну, лето и осень от восхода до заката солнца. Когда был отец, то мы с Милкой ходили в лес: у отца были хорошие отношения с лесником, и он разрешал пасти корову в лесу. Кстати, не нам одним: таких, как мы, было много. Однажды случилось знойное лето, в лесу и в поле выгорела вся трава, и коров кормить стало нечем, они мычали, голодные, исхудали, стали давать мало молока, разбегались в поисках травы или листьев, но вся трава выгорела или была съедена и вытоптана, а листва объедена тоже. Было плохо всем. Как назло, лесничий определил для выпаса довольно небольшой участок, и он вскоре был весь вытоптан. И, вдруг однажды я увидел, как Милка достала губами высоко растущие листочки, подогнула ветку под шею, и, держа ее своей шеей, стала жадно обгладывать листья. «Эврика!» Я тут же стал ей помогать: я влезал на молодые деревца, на их вершину, и стал, держась за вершину, спрыгивать с него. Дерево гнулось, подходила Милка, объедала листья, а я залезал на следующее. Я и ребятам показал, как надо кормить коров. Было интересно (нашлось живое дело – прыжки «с парашюта») и полезно: коровам нашлась пища. Вскоре весь участок был в понуро погнутых молодых деревцах, на которых не было ни единого листочка. Лесничий ахнул, когда увидел, что мы сделали с участком, и с криками и руганью выгнал нас всех из леса. Вскоре, правда, он, будучи умным человеком, выделил нам другой, нетронутый еще участок, и проблема была снята. Как видим, благодаря Милке. Некоторое время, правда, нам пришлось пасти коров в поле, где паслись колхозные коровы. Поле было сплошь вытоптано и все высохшее. Там я увидел в колхозном стаде Милкину «дочку», которую колхоз забрал у нас за налоги: был тогда такой закон, чтобы сдавать шерсть, яйца, шкуру, телят в колхоз или платить деньгами. Но так как денег не было, то забирали телят, которых никуда не спрячешь. Так вот я увидел нашу молодую Милку (папа всех Милкиных телят называл тоже Милками). У нас она была упитанной и красивой, а увидел я ее понурой, с вытекшим глазом и сломанным рогом, с выпиравшими из кожи ребрами. Я заплакал, глядя на нее, на бывшую нашей Милку. Все люди возмущались состоянием коров в колхозном стаде: жутко было смотреть на бедных истощенных животных.

Когда отец уехал, Милка снова принесла нам телушку. В этом сказывалось еще одно положительное качество Милки: она рожала только телушек, которые в крестьянских хозяйствах ценились значительно выше бычков. Это как раз была та Милка, что мне показывал Петр Сауляк. Вскоре дедушка решил выпустить маленькую Милку в стадо с мамой. Пасли мы в лесу, и однажды я увидел, что когда я подхожу из-за кустов к Милке, то маленькая Милка шарахается от меня, смешно взбрыкивая и задрав хвост. По глупости я подумал, что она играет, и стал пугать ее. И маленькая Милка убежала в лес. Никто ее не видел: она забивалась в чащобу, как только слышала какой либо шорох. Так было несколько дней. Я понял, какую сделал глупость, но было уже поздно. Маленькая Милка пропала. Мы все очень переживали и горевали. Дедушка договорился с местным охотником, чтобы тот нашел и застрелил ее, чтобы хоть мясо было: ведь ее могли убить чужие люди или могли задрать волки, которые бродили по лесам. Кто-то даже сказал, что в соседнем лесу видел волков. Все были встревожены. Я не находил себе места: ведь это я виноват во всем. Но, к счастью, и здесь проявились Милкины гены (ее ум). Однажды ребята зовут меня: «Милка пришла, Милка пришла». Я прибежал, и увидел, что наши Милки идут с водопоя вдвоем, весело помахивая хвостами. Не описать мою радость! Да и все были рады: и ребята, и дедушка с бабушкой, и соседи. Дедушка пару дней сам пас обеих Милок, чтобы маленькая привыкла к полю и лесу, а потом уже я за ними смотрел, но уже никогда не пугал животных. А в 1957 году П. Сауляк, показывая мне ее, сказал: «Узнаешь ее? Это та самая Милка, что убегала». Так я еще раз встретился с нашей Милкой. Наверное, в Нетребовке и сейчас есть потомки папиной Милки. И здесь осталась добрая память о нашем отце.

Осенью мы с дедушкой Степаном для Милки запасали корм, ходили часто по ночам за кукурузными стеблями на поля соседних сел. Я уставал, хныкал, капризничал, но дедушка меня уговаривал: «Еще немного осталось, потерпи». Я удивляюсь его терпению. Вечная ему память!

Зимой я был занят только школьными делами, а так как после высылки мамы, друзья как-то отдалились от меня, то я пристрастился к чтению художественной литературы. Моими друзьями стали книги. Я их полюбил: они меня успокаивали, они меня не оскорбляли, не обижали. Они были верными друзьями. Я читал все подряд, все мне было интересно, особенно про судьбы людские. И, конечно же, про казаков, про войну, про край родной, про путешествия. Я верил слепо всему, о чем читал. Об «авторском домысле» не было никакого понятия. Читая, например, про Тараса Бульбу, я искренне верил, что были такие люди, как Тарас Бульба, Остап, и люди должны брать с них пример. Я хотел походить на Остапа, я верил, что дружба и товарищество непобедимы. Тогда я еще не знал, как было ликвидировано запорожское казачество, я тогда верил, что все мы казаки, только сейчас условия и подвиги другие. Одним из первых писателей, чьи книги дали мне в сельской библиотеке, был Лев Толстой. Его повести «Казаки», «Хаджи Мурат». «Севастопольские рассказы» так увлекли меня, что я с ними не расставался нигде. О Гоголевском «Тарасе Бульбе» я уже говорил. Долгими зимними вечерами я читал при керосиновой лампе или, как правило, при чадящей «масленке», ибо керосин был не всегда. Читал все без разбору. Но особенно любил читать советских писателей про подвиги советских людей на фронте, в партизанах, в подполье: А.Фадеева, Б.Полевого, В.Катаева, П.Вершигору, А.Толстого, О.Гончара, А.Твардовского и других. Бабушка перед сном всегда молилась, стоя на коленях перед иконами и отбивая поклоны. Иногда дедушка брал меня с собой в «ночные походы» за кормом корове и теленку. Дедушке тяжело было их кормить. Дорогу «туда» я преодолевал спокойно, а «оттуда» (с поля соседнего села) – тяжело. Я удивляюсь дедушкиному терпению и мужеству: ночи были темные, осенние, «хоть глаз выколи», где-то плакала лиса, где-то лаяли собаки, кто-то или что-то выло, было страшно попасться охране, хотелось спать, ужасно ныло тело, хотелось здесь, сейчас умереть, чтобы не идти, не нести тяжесть, не бояться. Но действовали терпеливые дедушкины уговоры, ласковые слова, я вставал и шел до очередного приступа усталости и отчаяния. Бабушка меня очень жалела, утром старалась подсунуть мне кусочек получше, а дедушка хвалил, рассказывая, как мы много принесли и корова будет сыта и даст много молока.

Так мы жили в селе, а мама, папа и Володя – где-то очень далеко в Сибири.

Папа писал, что он устроился на работу начальником военизированной пожарной охраны в районном центре и перевез маму с прииска, и они получили комнатушку и живут все вместе, что мама болела, но теперь вроде все налаживается. Потом только я узнал, что у мамы был тяжелый сердечный приступ ночью, что-то там какой-то врач не хотел приезжать, чтобы оказать медицинскую помощь, тогда папа взял карабин, сел в машину и поехал к этому врачу. Врачу он сказал, что если мама умрет, то и ему (врачу) не жить, посадил его в машину и отвез к маме для оказания помощи.

Однажды папа прислал фотографию, где все они были сфотографированы в теплой зимней одежде, Володя держал в руках гармошку, и все они были неузнаваемо похудевшими: в то время они жили еще по карточкам и недоедали. Однажды пришла от них посылка, а в ней для меня – красивая офицерская шапка. Я тогда не знал, что это крашеная овчина, да и никто не знал, поэтому я всем говорил, что «это голубой песец» (о голубых мехах из голубого песца я начитался к тому времени в книгах). Я очень гордился этой шапкой. Иногда папа писал, что в письмо они положили деньги, но, как правило, денег мы не получали: за долгий почтовый путь почтальоны их вынимали из писем, поэтому нам пришлось написать, чтобы в письма денег не клали. Мало того, что воровали наши деньги из писем, но однажды ночью кто-то забрал из ямы картошку. Это был для нас тяжелый удар: ведь мы держались на молоке и картошке. Теперь картошки не было: какой-то вор позарился на картошку пожилых, немощных людей.

Вскоре после этого случая из Северо-Енисейска приехал наш сосед Дмитрий, жену, которого тоже сослали в Северо-Енисейск. Он привез от папы и мамы письмо, в котором говорилось, чтобы я собирался и приезжал с Дмитрием к ним. Дело было поздней осенью, дедушка и бабушка засуетились: надо было продавать Милку (кормилицу!), чтобы собрать деньги мне на дорогу.

Где-то перед новым годом мы поехали. Ехали втроем: Дмитрий, я и еще одна девушка ехала в Красноярск к своему дяде – железнодорожнику с целью построить свою жизнь в городе. В Красноярске мы у ее дяди и остановились, а дальше до С.-Енисейска путь был только по воздуху самолетом. Мы остановились в огромной комнате, где жила большая семья, все вповалку, нам отвели угол в этой комнате, посередине была постель душевнобольного мальчика, постарше меня, которого я почему-то раздражал, и он со страшным оскалом и скрежетом зубов бросался в мою сторону, а его мама перехватывала и успокаивала его. Это было ужасно, и находиться в комнате постоянно было в тягость и Дмитрию, и мне. Дмитрий взял меня однажды в город, чтобы показать мне знаменитый Красноярск. Мы шли по улице. Был сильный мороз. И, конечно, я не был готов к такому морозу: одежда моя была легковата, все были в валенках, а я – в сапожках, без рукавичек, в простом, на вате, пальтишке, без единой шерстяной вещи. В Красноярске шел тогда трофейный фильм «Тарзан». Как правило, его показывали по две серии подряд (тогда это был у нас первый многосерийный фильм). Мы проходили мимо кинотеатра, и Дмитрий захотел посмотреть фильм. Мне он сказал посидеть в вестибюле, но разве я мог высидеть в вестибюле? Я вышел на улицу, чтобы продолжить знакомство с городом, и намеревался вскоре вернуться. Но заблудился. Я отрешенно брел по улицам, продрогнув до костей, часто прохожие предупреждали меня: «Мальчик, ты щеки (уши) отморозил, растирай скорее!». Я был в отчаянии, я не знал, как спросить (стеснялся своего русского произношения), как пройти, как найти, я не знал, как называется улица, где мы остановились, где кинотеатр, как называется кинотеатр. Так брел, я уже ничего не соображая, я готов был уже упасть и заснуть, и не знаю, чем бы все это закончилось, ибо уже наступали сумерки (в Сибири зимой день очень короткий), как вдруг услышал голос Дмитрия: «Ты здесь? Молодец! Пошли на квартиру». Оказалось, что совершенно случайно я оказался у выхода из кинотеатра как раз, когда Дмитрий выходил из него после окончания фильма. А похвалил он меня за то, что ему не пришлось искать меня в вестибюле (на входе). Вот такие бывают случаи абсолютного везения. Дмитрию я ничего не сказал, понял, как я опрометчиво поступил, и как мне повезло.

До Северо-Енисейска мы летели в маленьком самолетике, было очень холодно, мы постоянно проваливались в воздушные ямы, но меня воодушевляло ожидание скорой встречи с папой, мамой и Володей. Встретил меня отец, обнял, прижал к себе, поцеловал. Дома меня ждали мама и Володя. Володю я не узнал: волосы его потемнели (были почти белокурые и завитые), кудряшек уже тоже не было, он подрос и был очень худенький. Когда я спрашивал, его с кем он играет, он отвечал коротко: «Один»». Бедняжка, он научился играть один, пока родители были на работе. Вообще вид у всех был изможденный, папа и мама тоже были очень худые: они бедствовали, Сибирь жила еще по карточкам, люди не доедали, а фруктов и овощей вообще не видели годами. Масла не было, сахара не было, картошка продавалась только сушеная (свежая не выдерживала низкой - до 50 градусов мороза – температуры). Денег у них тоже не было, они ожидали, что я привезу, но я тогда в деньгах не разбирался, отдавал Дмитрию, сколько он требовал (билеты, питание...), и я тоже ничего не привез. Но родители ничего мне не сказали: слава Богу, мы все были вместе, несмотря на все невзгоды и тяготы. Так вот и я стал сибиряком. Впереди было устройство в школу, знакомство с местной ребятней, с Сибирью-матушкой. Жили мы в бараке, в малюсенькой комнатушке, где была чугунная плита для приготовления пищи и обогрева, и еле-еле вмещалась полутора спальная кровать. На ночь отец доставал из-под кровати доски, клал их на печку и кровать, на них стелили фуфайки – и постель нам с Володей была готова. Так мы и жили некоторое время, потом нам дали в этом же бараке комнатушку побольше, это была уже квартирка с маленькой кухонькой, где была отдельная кровать для нас с Володей, был столик для приготовления уроков. У папы было много занятий по политграмоте, задавали много конспектировать, а он поручал все переписывать мне: когда ему было заниматься? Он все повторял: «Мое дело главное – чтобы нам с голоду не умереть, а остальное все ерунда». Он выхлопотал участок под огород, огородил его плетнем (с моей помощью, ибо он всегда на домашние работы брал меня с собою: трудовое воспитание!), мы стали сажать картошку. Уже стало лучше. А я переписывал в общую тетрадь «Краткий курс истории ВКП(б)», впитывая в себя коммунистическую идеологию, в которую верил всю жизнь, все думая, что у нас все «не так» только потому, что люди сами не хотят, и что, если бы все люди дружно трудились каждый на своем месте, заботились друг о друге, то у нас давно был бы уже коммунизм. Только потом, уже в зрелом возрасте, я понял, что извращают все, прежде всего люди на самой вершине власти, что «рыба гниет с головы», что политика – это обман, что политики стремятся обеспечить, прежде всего, самого себя, что о простых людях никто никогда и не думал – это просто инструмент для достижения честолюбивых и корыстных замыслов политиков, что все обещания политиков - это ложь, что чем большее положение занимает человек в так называемом обществе, тем больше он ворует и, притом, безнаказанно. Часто приходит на память вычитанный где-то эпизод еще царского периода истории: «Умер один штабс-капитан, очень честный человек и настолько бедный, что хоронить его было не на что. Собрались его друзья, сложились, похоронили, а на надгробье сделали надпись: «… Был честен, весь век трудился и умер гол, как гол родился». Иногда мне кажется, что человек не учится на опыте поколений, что человек за сотни тысяч лет не стал добрее к себе подобным, к живой и неживой природе, что природа создала человека на свою погибель, что человек – самое злое, тупое и жестокое животное. Конечно здесь перехлест эмоций, но, как бы там ни было, как поет А.Малинин, «… мой удел жить среди людей …». Еще русский историк Н.М.Карамзин, описывая жестокость наших предков, говорил, что тогда были «суровые и жестокие времена …». М.Ю. Лермонтов в романе «Герой нашего времени» заметил (устами героя романа Печорина): «Вот люди! Все они таковы: знают заранее все дурные стороны поступка, помогают, советуют, даже одобряют его, видя невозможность другого средства, - а потом умывают руки и отворачиваются с негодованием от того, кто имел смелость взять на себя всю тягость ответственности. Все они таковы, даже самые добрые, самые умные». В общем - то человек поддается внушению, и поведение его зависит от внушений власть имущих, а во власть, как правило, попадают самые честолюбивые, лживые и непорядочные люди. Круг замкнулся. Многое, конечно, зависит от внутренней культуры человека, элементы, которой передаются через гены, «с молоком матери», воспитываются обществом, средствами массовой информации и самим индивидуумом. О семье я уже не говорю, ибо ей отводится главная роль в процессе воспитания и становления человека. Культура человека – это его внутреннее состояние: тактичность, доброта, мягкость, доброжелательность, деликатность, …

Культура не обязательно сопутствует людям так называемого высшего сословия. Очень часто культурных людей можно встретить среди простых, даже малограмотных людей, но можно встретить грубое животное среди высокопоставленных чиновников. Как часто мне приходилось встречаться с теми и другими! Конечно, интеллигентность должна идти рядом с образованностью, но, к сожалению, в жизни это не всегда так: бывает и так называемый «образованный человек» хамом, грубияном, невеждой, а бывают тактичными и деликатными люди без образования.

Итак, мы все вместе жили в бараке, большом и многонаселенном. Все жили в нем независимо от национальности, расы и вероисповедания почти одинаково: обстановку делали сами из досок, коих было достаточно, одеждой и продовольствием магазины тоже не баловали: завоз на год в Северо-Енисейск был летом по плану навигации. Летом шла интенсивная заготовка дров, ягод, у кого были огороды – картофеля. В магазинах в то время не было ни овощей, ни фруктов, ни вин, ни даже водки. Продавали спирт по 40 г., 80г. и т.д. Наш маленький Володя забыл, что такое яблоки, груши, помидоры, … Родители наши работали почти без выходных, чтобы выжить самим и нас прокормить. Отпуска не брали: получали денежные компенсации (тогда позволялось). Как они выдерживали такой напряженный режим – одному Богу известно! На летние каникулы после шестого класса я тоже пошел на работу: отец нашел мне ее в геологической экспедиции. Работа сама по себе была простая: включать и выключать насос, подающий воду на буровую установку, но высидеть целый день в тайге, хоть и не далеко от поселка, отмахиваясь от мошки и комаров, было пыткой, учитывая мой возраст, и то, что друзья – товарищи гуляли сами по себе. Но я и не подумал хныкать, наоборот, я возгордился тем, что работаю, как взрослый и получаю зарплату. Я попросил отца записаться во взрослую библиотеку в Доме культуры (меня туда не записывали), отец получал там для меня заказываемые мною книги, а я целыми днями читал, дежуря на насосной станции. Как я уже рассказывал, отец всегда привлекал меня к различным работам по хозяйству, «пошли, мол, помоги мне», и это во многом помогало мне в адаптации к труду. В самый первый раз, помню, отец попросил ударить обухом топора, чтобы забить жердь вверху, которую он держал внизу, я размахнулся, что было силы, и лезвием топора разрубил себе голову. Понимая, что «сам дурак», я не сказал об этом никому, рана зажила, а шрам на голове остался на всю жизнь, как память о моем первом неудачном трудовом опыте. Учитывая то, что в то время носили кепки, рана была небольшой, а кровь никто не заметил, а я, почувствовав, что что-то теплое потекло по голове, побежал под каким – то предлогом домой и приостановил кровь. Иногда отец, держа гвоздь пальцами, просил меня забить ударить молотком или обухом топора по шляпке гвоздя, и, если я, промахнувшись, бил его по пальцам, он дул на ушибленные пальцы, говорил беззлобно: «Добре бьешь по чужим пальцам!». Если же после моего удара гвоздь гнулся, отец говорил: «Ветер». Особенно любил я ходить с отцом в тайгу на сутки заготавливать дрова на зиму. Выбрав место (чтобы и деревья росли достаточно кучно, и машину можно было подогнать), мы валили деревья – лиственницу, сосну, березу – потом срубали ветви, сучья, потом распиливали двуручной пилой стволы деревьев на бревна по длине кузова грузовика, потом, используя вырубленные шесты как рычаги, собирали бревна в один штабель, чтобы потом можно было подъехать и погрузить все в кузов грузовика. Дома до осени бревна надо было распилить на «чурки», переколоть и сложить в поленницу. Таким образом, лето у меня не было беззаботным. Было не до игр. Летом надо готовиться к зиме. Кроме того, с мамой, а когда и с отцом мы ходили в тайгу за ягодой. За день набирали обычно по ведру ягоды. В тайге полно было ягод (чем дальше, тем больше было ягод) - черники, брусники, голубики, смородины черной, смородины красной, ежевики, клюквы. Руководила здесь мама: сколько, какой ягоды надо было насобирать, она знала, сколько пойдет на варенье, сколько на морс, сколько брусники надо заморозить и т.д. Однажды мы с отцом ходили далеко в тайгу за смородиной. Вдруг отец подзывает: «Смотри». Я увидел на лиственнице чуть выше моего роста ободранную кору дерева, следы острых когтей, а чуть в стороне свежий медвежий помет. Стало жутковато: где-то рядом мог быть зверь. Был слух, что медведь задрал двух ягодников – мужчину и женщину. Может быть, это тот самый? Мне было не по себе. Я стал вспоминать все, что знал о медведях из книг и разговоров взрослых: «Это не шатун: шатуны бывают зимой и поздней осенью, если их разбудят, они очень злые и нападают на людей, сейчас лето, полно ягод, медведь сытый, вряд ли нападет. А если это медведица с медвежонком? Она будет защищать медвежонка и нападет. Хоть бы она напала на меня, а не на отца. Хоть бы отец спасся. Что без него будут делать мама и Вова?». Постепенно я расфантазировался - как медведь напал на меня, я бросился на дерево, залез высоко, медведь – за мной, но я каблуком сапога бью медведя в нос, он падает с дерева на землю и разбивается насмерть. Отец же не проявлял никакого беспокойства, шел дальше в поисках зарослей смородины, и это меня успокоило. К счастью медведя мы не встретили, набрали в таежной глухомани полные ведра смородины и вернулись домой без приключений.

Летом день в Сибири длинный, в тайге интересно, красиво, много белок и бурундуков, которые очень забавны. Летом много дел можно сделать за день. Летом все интенсивно готовились к суровой девятимесячной сибирской зиме. Зимой для игр и детских забав было больше времени. «Фехтовали» на палках, команда на команду, катались на лыжах, благо гор и снега хватало (толщина снега достигала 2-2,5 метра), рыли на огородах снежные катакомбы. Я, когда подрос, особенно полюбил походы на лыжах в тайгу. У нас был родительский дом, крепкая дружная семья – это главное, а все остальное было преходяще. Все необходимое для дома отец делал сам. Со временем родители купили отдельный домишко. Он был маленький, но свой. Обзавелись своим хозяйством: отец утеплил сарай, купил поросенка, приобрели щенка (овчарку), завели кошку, имели свой огород. Домик стоял на самом краю поселка на улице Ломоносова (второй с краю). Действительно: «Ничто не может нас выбить из седла».

В марте 1990 года я посетил Северо-Енисейск, там все уже было по-другому: пятиэтажки с отоплением, другая планировка, но улица Ломоносова и бывший наш домик из лиственных бревен стояли, не тронутые временем и нововведениями. В Северо–Енисейске я встретил всего четверых своих одноклассников: Володю Вишнякова, Толю Малогалимова, Юру Юнусова и Володю Чалбышева. Все они после школы пошли работать в шахту, а дальше как у кого сложилось: Володя Вишняков стал первым секретарём Северо-Енисейского райкома партии, Толик Малогалимов – начальником военизированной пожарной команды, где когда-то начинал наш папа, Юра Юнусов работал шахтером, Володя Чалбышев по состоянию здоровья – у него была аритмия - был уже на пенсии. Только-только выписался из больницы после инсульта Толик Малогалимов. Он был еще очень слаб, хотя на службу вышел. Я вылетел из Северо-Енисейска 14.03.1990 г. Провожали меня Володя Вишняков и Володя Чалбышев. В феврале 1991 г. не стало Юрки Юнусова, а 14.03.1991 г. (ровно через год, как я оттуда улетел) не стало Володи Вишнякова. Он умер во сне. А 09.09.1991 г. не стало Володи Чалбышева. Сообщила об этом его жена. Мы с ним дружили ещё в школе, в 1990-1991 г.г. переписывались, он всё звал меня в тайгу, «где тихо, кроме комаров и мошкары нет никого, где покой, и никаких политических проблем». Тогда как раз процветала Горбачевская болтовня, люди переживали, предчувствуя, что будут какие-то изменения и не в лучшую сторону. Так как там люди очень сильно зависели от наличия работы и от поставок продовольствия, то все, что происходило в Центре, они воспринимали остро... Впоследствии в Интернете я прочел, что в Северо-Енисейске на несколько лет закрывались шахты. Как там люди выжили, в Интернете не писали. Там и в хорошие времена люди жили мало – где-то лет 50: силикоз, вечная мерзлота, низкое атмосферное давление, разреженный воздух, недостаток кислорода, недостаток необходимых для тех суровых климатических условий продуктов питания, витаминов, минералов. Там всегда было очень много туберкулезников, они лечились собачьим жиром, и было очень много силикозников, гипертоников, сердечников. А еще там было много алкоголиков: там очень сильно пили от невыносимых условий такой тяжелой, распроклятой жизни.

Преданность семье, родственным связям, борьба за выживание, особенно детей, самопожертвование ради друг друга – эти черты способствовали выживанию семьи, рода. Так было с древних времен. Такова жизнь: обстоятельства диктовали, что необходимо делать, и побеждали трудолюбие, любовь к жизни. И все это в отличие от современности – честным трудом, достойно и благородно! И без малейших признаков лени с чьей бы то ни было стороны! Делать - так делать! Это сейчас пререкания, ссоры, «а почему я?», и т.д. При таком отношении в тех условиях семья просто не выживала.

Так вот наладили наши родители жизнь и быт в далеком сибирском краю. Мы полюбили эти суровые красивые места. В 1953 г. умер Сталин, где-то после 1956 года были массовые реабилитации, люди стали разъезжаться по домам. Когда умер Сталин, в городке сбросили памятник ему с пьедестала, хотя многие плакали. Я тоже, под впечатлением того, как плакали учителя и дети в школе, плакал, а отец заметил: «Не стоит он слез людских». Отец имел уже свое мнение по поводу политики и политических деятелей. Часто он говорил: «Была бы шея, а ярмо найдется!». Помню, как простые мужики говорили: «Какая бы власть ни была, нам плохо при любой власти: кормить ее нам, это нам ярмо на шею».

Итак, отменили 58-ю статью, мама уже не была «врагом народа», поплакала: «За что изверги жизнь, здоровье покалечили!». Я пошел уже в 10 класс, родители были рады моими и Володиными успехами в школе, тем более что после семи классов я хотел бросить школу и идти либо на работу, либо в Красноярское речное училище. Отцу тогда стоило большого труда разубедить меня от опрометчивого поступка: родители мечтали, чтобы я стал врачом, и окончание мною 10 классов входило в их планы.

<...>

Наш отец Качур Василий Степанович во время службы в кавалерийском полку

Мы без мамы

Папа, мама и Володя (с гармошкой)

в Северо-Енисейске Красноярского края

1957 год. Я с родителями после окончания школы