Вячеслав Ященко из Волгоградского Мемориала делится рассказом Егора Лопачева об истории его семьи. Сейчас Егор живет в Германии, откуда в конце XVIII века уехали в Российскую империю его далекие предки. Семья Шефер прожила на Волге почти 150 лет.

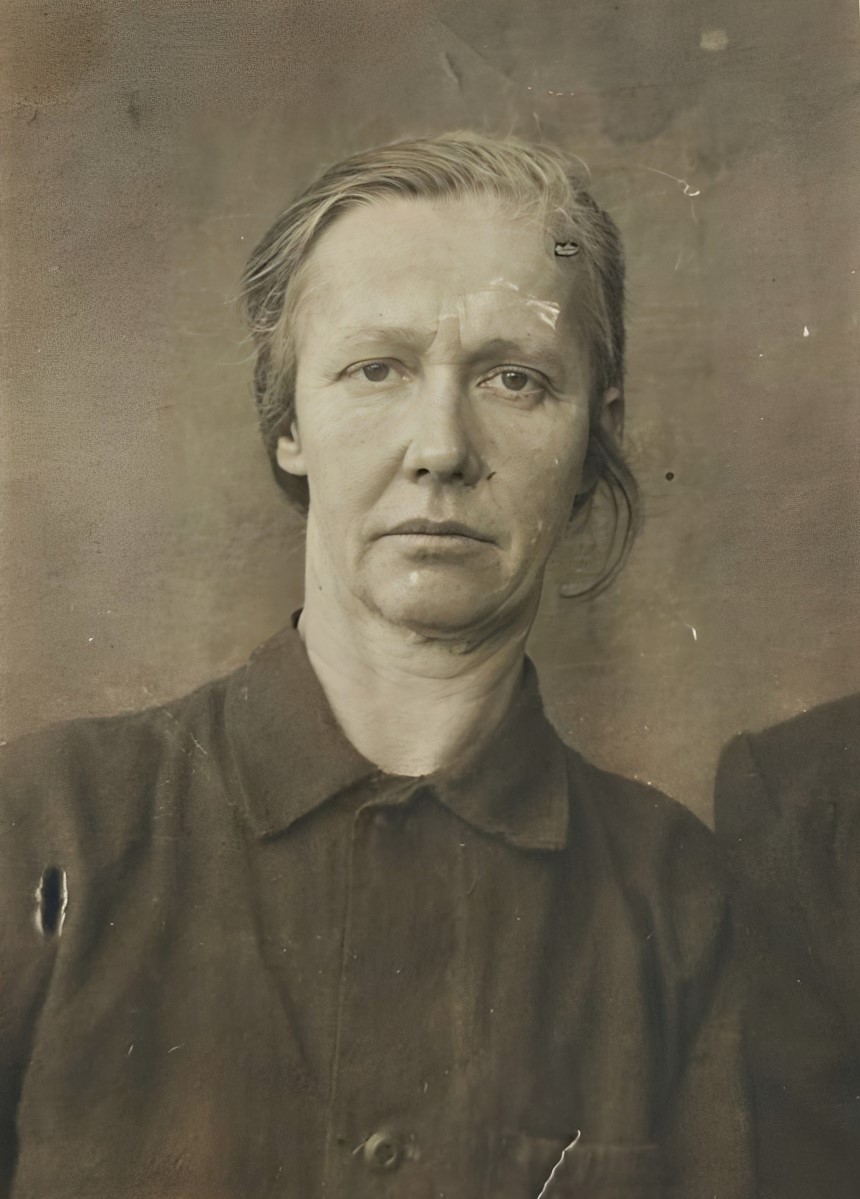

Мария Катарина и Иоганес Мель, 1934 г. Фото: личный архив Егора Лопачева.

При советской власти они пережили два голода — в начале 1920-х и 1930-х годов. А в августе 1941-го началась депортация поволжских немцев. Всего было выслано более 400 тысяч человек. Семья Шефер, как и многие другие, оказалась разделена. Егор Лопачев делится тем, что ему удалось найти в архивах, а также показывает фото из своего личного архива.

***

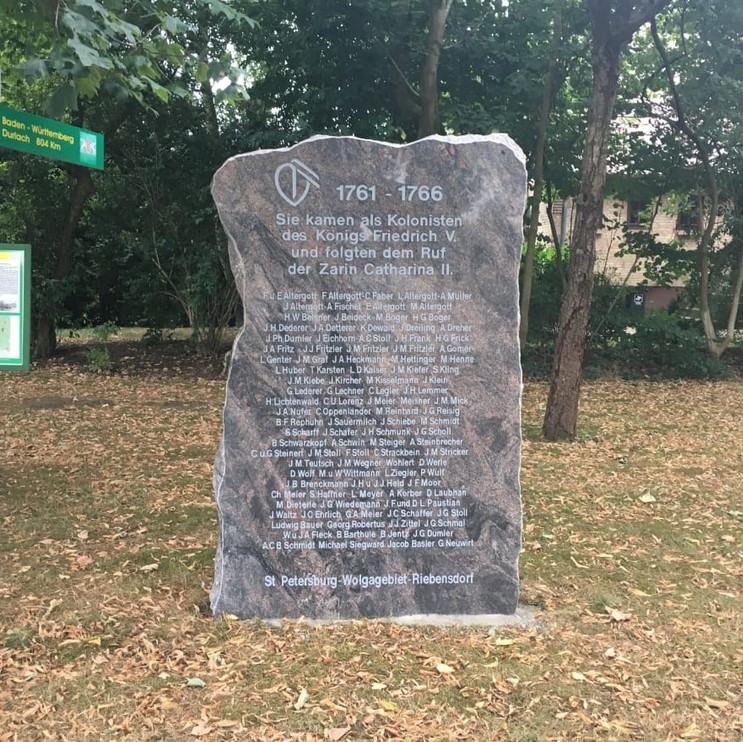

На севере земли Шлезвиг-Гольштейн (ФРГ) установлен памятный камень с именами немецких подданных, принявших в XVIII веке приглашение Екатерины Второй переехать в Российскую империю. В списке колонистов есть имена Иоганна Кристиана Шефера и его жены Марии Барбары Филберт. Они далекие предки жителя Мюнхена Егора Лопачева. Егор рассказал о судьбе своих предков. По его сведениям, Шеферов-Филберт с другими колонистами поселили в волжских степях, на территории современной Саратовской области: сначала в поселении Шиллинг (Сосновке), а затем в колонии Рейнгардт (Осиновке). В Рейнгардте семейный клан Шеферов окончательно обосновался почти на 150 лет: с 1798 года до депортации в 1941 году.

Памятник

с именами немецких подданных, переехавших в Российскую империю в XVIII веке,

Шлезвиг-Гольштейн, Германия. Фото: Егор Лопачев.

Памятник

с именами немецких подданных, переехавших в Российскую империю в XVIII веке,

Шлезвиг-Гольштейн, Германия. Фото: Егор Лопачев.

«Так как я учился в лицее (в Смоленске), то на уроках русского языка всем лицеистам нужно было писать сочинения по родословной. Поэтому начались поиски еще со школы».

Систематическим поиском сведений о родственниках Егор занялся с 18 лет. Семейные истории и легенды он дополнял и уточнял архивными данными. В его семье были в основном крестьяне самых разных национальностей. Помимо славянских предков (русских, украинцев, беларусов) были и немцы. Но память о них в семейном кругу не упоминалась. Это умолчание возникло в августе 1941 года, в день массовой депортации немцев из Поволжья. К тому моменту семья его немецких предков разделилась.

Егор рассказал, что на заре советской власти семья Шеферов поддержала большевиков. Двое мужчин даже служили в Красной армии. Вместе со всеми народами СССР Шеферы пережили два голода: после Гражданской войны — в начале 1920-х годов — и в ходе массовой коллективизации — в начале 1930-х годов. В 1933 году прабабушка Егора Эмилия Шефер покинула родную колонию и поселилась в городке Энгельс (сейчас — Покровск, Саратовская область). Она работала в магазине, состояла в гражданском браке с местным жителем. В январе 1941 года родила дочь, которую назвали Риммой.

Эмилия Шефер. Фото: личный архив Егора Лопачева.

«Она (Эмилия Шефер) записала дочь только на свою фамилию, в актовой записи отец не значился совсем. Она только написала в деле на допросе, что он погиб в 1942 году. Больше никакой информации о нем нет».

Остальные родственники жили в Рейнгардте. Они трудились в колхозе «Ротер Кемпфер» и на машинно-тракторной станции. По переписи в Осиновке 1920 года семья Шеферов насчитывала 64 человека.

«У нас сохранилась, но в плохом качестве, фотография близких родственников. Датирована она 1934-м годом. Это значит, что они пережили оба голода».

Мария Катарина и Иоганес Мель, 1934 г. Фото: личный архив Егора Лопачева.

В августе 1941 года всех немцев, проживавших в Поволжье и в западных областях СССР, депортировали на восток страны. Семья Шеферов была разделена. Эмилия пыталась воссоединиться с родственниками. Но на дорогах к немецким колониям дежурили кордоны частей НКВД, которые никого в оцепленные села не пускали. В то время Эмилия жила без гражданского мужа. Она одна с семимесячным младенцем на руках отправилась на железнодорожную станцию Красный Яр. 1 сентября эшелон выселенцев был сформирован и отправлен в Сибирь. Спустя месяц состав прибыл на станцию Копьево (Хакасия). Поселили Эмилию Шефер с дочерью в бараке в деревне Усть-Сарала Орджоникидзевского района. Раз в месяц Эмилия обязана была отмечаться в комендатуре.

«Информации о том, как она ехала в поезде, у нас не сохранилось. Первое время на новом месте она не могла найти работу, потом устроилась в школу уборщицей, потом в столовую. Голодали. Выселенцы жили в бараке. С семьей через стенку — католиками — вместе молились, хотя моя прабабушка была лютеранкой. Но в селе не было кирх и приходилось молиться просто в квартире. Соседи были немцами — семья Браунов».

Связь с остальными членами семейного клана Шеферов была окончательно потеряна. Егор Лопачев через запросы в архивы смог узнать о судьбе некоторых родственников. Так, из колонии Рейнгардт колонны репрессированных поволжских немцев пешком были отконвоированы на железнодорожную станцию Урбах. Мужчин отправили в трудовую армию. Двое из них, согласно архивным документам, погибли. Муж сестры прабабушки Иоганнес Мель умер на Челябметаллургстрое. Иоганн Шефер умер в Тагиллаге.

«Мне неизвестно о тяготах конкретно моей семьи, за исключением того, что двое мужчин там погибли. Но я знаю, что трудармейцы работали на металлургических заводах Урала, Сибири, на угольных шахтах Воркуты. Я смотрел фильмы Международного Союза немецкой культуры “Трудовая армия”».

Репрессированным поволжским немцам в ссылке приходилось идти на разные ухищрения, чтобы как-то обезопасить себя и смягчить свое тяжелое положение. Например, во время получения документов, удостоверяющих личность, Римма, бабушка Егора Лопачева, поменяла немецкую фамилию на украинскую. С 1956 года она была уже Синенко. Откуда появилась эта фамилия, Егор не знает. Замуж она выходила с этой девичьей фамилией. Супруг Риммы, Петр Егорович Лопачев, не любил говорить на тему немцев. Скорее всего, это была табуированная тема.

Римма Шефер. Фото: личный архив Егора Лопачева.

«Людям приходилось молчать, прежде всего, в школе, на учебе, на работе. Немецкий язык был крайне нежелателен на улице для общения. Люди боялись писать в документах, что они немцы. Пытались спрятаться, взять фамилию супруга или супруги».

В 1962 году семья перебралась из Хакасии в Алматы. Там был более благоприятный климат. Поехала с супругами и мать Риммы. Долгое время не до конца реабилитированным советским немцам было запрещено появляться в местах их былого проживания. Немцы имели сложности с продвижением по карьере, с поступлением в высшие учебные заведения.

Эмилия Шефер. Фото: личный архив Егора Лопачева.

«Я, к сожалению, могу рассуждать об этом только по опыту многих людей, с кем я общался. Закона в СССР такого не было опубликовано, поэтому мы не можем об этом говорить. Можем только предположить, что доказывается опытом многих. Архивы НКВД и КГБ не рассекречены. Кто знает, что за директива была на самом деле? Но об этом знали работники кадров. Конкретные годы — 1964-й и 1972-й — связаны с поэтапной реабилитацией немцев».

Егор о депортации:

«Нельзя судить об огромной массе людей как о предателях только потому, что они одной и той же национальности с врагом. В высших эшелонах власти люди совершенно не понимали специфику оторванного народа от своей прародины тысячами километров, на протяжении 150 лет. Никаких доказанных случаев сотрудничества поволжских немцев с нацистами до Великой Отечественной войны все еще не найдено. Указ Президиума Верховного Совета был огульный, необдуманный. Это не было эвакуацией. Существует большая разница между эвакуацией и депортацией. Была сорвана с родных мест огромная масса людей, они потеряли свой язык, культуру, своих близких. Это без сомнения уничтожило народ поволжских немцев».

Беатрис Шефер. Фото: личный архив Егора Лопачева.

Егор Лопачев советует потомкам репрессированных советских немцев искать родственников в архивах и опубликованных в интернете эшелонных списках