Утро 12, 13 и 14 июня 1941 года во многих домах Латвии, Литвы и Эстонии начиналось со стука в дверь. На пороге стояли советские военные и милиционеры. «Их было трое – тех, кому отец открыл дверь, вспоминает латыш Илмар Кнагис, – Отцу велели сесть, положить руки на стол. Так он и просидел, пока мы с мамой собирали вещи». Семье объявили, что городок Екабпилс теперь прифронтовая полоса и их высылают как опасный элемент.

«На сборы нам отвели ровно час. Когда мы кидали в автомашину чемоданы и

узлы из скатертей и одеял с собранными в спешке вещами, офицер забросил в машину

и две пары лыж, стоявших в прихожей, сказав, мол, в Сибири они мне пригодятся».

>

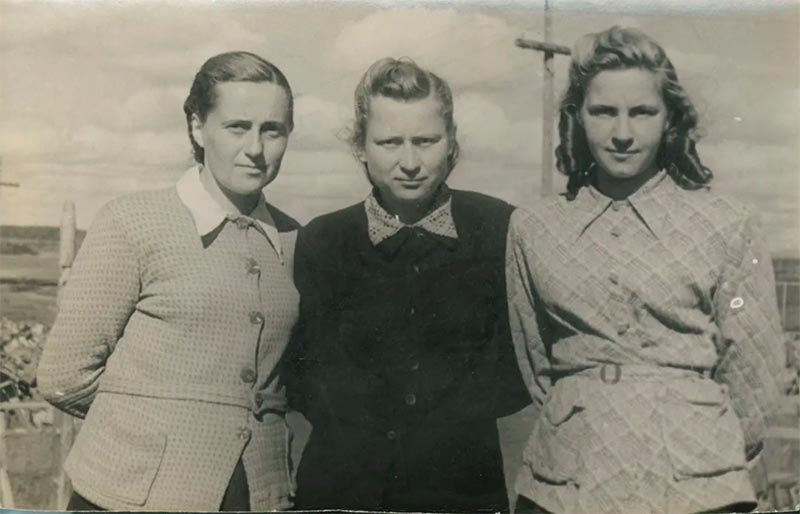

Гене Костирене, Ванда Бружайте, Армонайте Алдона. Уроженки Литвы, депортированы

в Красноярский край

Семья Кнагис не могла представить, что ждёт их в Сибири – и как долго им придётся там оставаться. Советский офицер понимал это лучше. Он захватил из прихожей полушубок и корзину с грязным бельём – и забросил их в машину с остальными вещами семьи. Содержимое той самой бельевой корзины в первую сибирскую зиму спасёт семью не только от холода, но и от голода – вещи будут менять на картошку, муку, яйца и молоко.

В это же время в литовском городке Кибарту разбудили семью Станислава Бальчунаса. «Ночью подняли, поставили к стенке – оружие есть? В доме была малокалиберная винтовка, её тут же отобрали. – вспоминает Бальчунас. Сказали взять тёплые вещи. Еду не брали».

Та же картина разворачивалась в сотнях домов. Испуганных людей вместе с пожитками, что они успели собрать за час, привозили к эшелонам. «Вагоны – теплушка, двухъярусные нары, дырка в полу», – описывает Бальчунас. Пока у семьи ещё оставались деньги, еду покупали у местных на полустанках. Там же, если повезёт, набирали воду.

Литовские кресты в посёлке Корбик Красноярского края

«Однажды пошёл дождь – так стали собирать льющуюся с крыши воду. Конвоир запретил её собирать и пить – крыша ржавая, грязная, от такой воды только заболеешь. Кипятить воду тоже негде было».

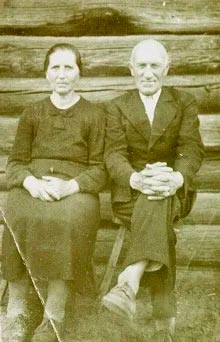

Матвей и Констанция Бабушис, уроженцы деревни Стожкай под Каунасом, Литва.

Депортированы в Красноярский край

Вагоны прибывали на «пункты концентрации». Там людей разделяли на две группы: мужчин отправляли в эшелоны категории «А», а их семьи – «В». Семьям объясняли, что мужчин повезут первыми – чтобы они успели построить жильё к приезду жен и детей. Илмар Кнагис простился с отцом на станции Крустпилс. «С затуманенными глазами я смотрел в спину уходящему отцу, – пишет Книгис. – И сжимал в кулаке только что врученный им французский перочинный ножик, который еще хранил тепло отцовской ладони. Силуэт отца растворился вдали – в переплетении рельсов и солнечных лучей. Исчез на вечные времена». Увидеть отца ему больше не пришлось. Скоро пассажиры эшелонов «А» узнали, что они арестованы и направляются в лагеря. Приговоры многим выносили уже во время отбывания наказания. В первую же зиму многие из них погибли от изнурительного труда и болезней.

В августе 1939 году СССР и Германия подписали договор о ненападении, известный сегодня как пакт Молотова-Риббентропа. По этому договору территории Латвии, Литвы и Эстонии попадали в советскую сферу влияния. Советское правительство путём давления и угроз вынуждало страны Балтии войти в состав СССР – и в августе 1940 года это произошло. После формального закрепления нового статуса властям нужно было сломить национальное сопротивление. Начались поиски «антисоветских элементов» и аресты. А 16 мая 1941 года ЦК ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров приняли секретное постановление № 1299-526 «О выселении социально чуждых элементов из Прибалтийских республик, Западной Украины, Белоруссии и Молдавии». Согласно постановлению, из стран Балтии предстояло депортировать несколько групп граждан, которые советский режим посчитал опасными.

Выслать постановили всех, кого отнесли к следующим категориям: участников контрреволюционных партий и антисоветских националистических организаций; бывших жандармов, руководящий состав полиции, тюрем, а также рядовых полицейских и тюремщиков при наличии компрометирующих документов; помещиков, крупных торговцев, фабрикантов и чиновников; бывших офицеров и белогвардейцев; уголовников; занимавшихся проституцией; членов семей лиц, перечисленных ранее; бежавших из бывшей Польши и отказавшихся принимать советское гражданство; прибывших из Германии в порядке репатриации, а также немцев, зарегистрированных на выезд и отказавшихся выехать в Германию.

Их ожидали ссылка под надзором или лагеря.

В реальности под депортации попадали все, кто казался новой власти подозрительным – или стал жертвой доносов. Литовец Валентинас Забуленис [вспоминает](https://memorial.krsk.ru/svidet/Z/Zabulenis_VD.htm), как арестовали жившего по соседству учителя и его семью. Он работал в школе, ставил с учениками спектакли и не занимался никакой политической деятельностью. Мужчину отправили в лагерь, а его мать и жену с детьми в ссылку. «Сын умер в дороге, мать тоже. Жена с дочерью выжили, вернулись в Литву», – рассказывает Забуленис.

Другой литовский учитель Антанас Крижанаускас подробно описалсвои лагерные будни. Его так же разлучили с семьёй в июне 1941 года и отправили отбывать наказание в Красноярский край – задолго до формального приговора. Только в январе 1943 года особое совещание «за глаза» осудило его на 10 лет – «за активную борьбу с рабочим классом и революционным движением». «С таким движением я не мог бороться по той простой причине, что в деревнях и местечках, где я учительствовал, такого движения и не было, – объясняет Крижанаускас. – Жаловались крестьяне, что производимые ими продукты дешевы, а промышленные товары дороги, жаловались торговцы. что мало покупателей, нет денег. Хныкали и народные учителя, что работы много, а зарплата мала <...> Но никто не поднимал никакой революции».

К лагерям и месту ссылки добрались далеко не все. «Везли нас в закрытых вагонах, и за две недели поездки покормили только один раз, –вспоминае Иозис Балинскас, семью которого депортировали. – Воду давали только во время больших стоянок. Люди сильно голодали. И те, кто был слаб здоровьем, сильно истощен, умирали в пути. На остановках выносили трупы умерших людей».

От тяжёлого труда, холода и голода погибло немало ссыльных. Уже через несколько месяцев после прибытия первых депортированных даже официальные власти были вынуждены признать – условия их жизни чудовищны. Так, 27 ноября 1941 года, начальник ГУЛАГа НКВД СССР сообщал в нарком внутренних дел о фактах «опухания от голода, нищенства и "безработицы"».

Илмар Кнагис так описывает свою работу по ловле рыбы: «Целыми днями на холоде и на ветру, промокшие до нитки, босиком месили мы ледяную прибрежную грязь. От ветра, воды и едкой грязи на руках и ногах трескалась кожа. Руки всегда были в глубоких трещинах».

«Утром невозможно было разогнуть пальцы, пока в воде они не размокали. И такими руками приходилось тянуть грубые канаты и сети. Местные жители посоветовали мочиться на руки и ноги. Это немного помогало. И еще парафин с горящей свечи, залитый в трещины».

В лагерях ситуация была ещё страшнее. Школьный учитель Антанас Крижанаускас вспоминает об этом так: «Лагерный паек день ото дня тощал. Пропала и прогорклая похлебка, которую в первые дни не могли проглотить. Вместо её теперь получали кипяченую подсоленную воду, заправленную черемшой». Тот кто выполнил норму по рубке леса на 100% мог рассчитывать на 500 г сырого хлеба из прогорклой муки. Но выполнить этот «план» измождённые люди уже не могли. «Люди заметно слабели. Теперь, при возвращении с работы, в бригадах под руки вели ослабших», – пишет Крижанаускас.

Врачи из ссыльных пытались помочь арестантам и давали освобождение от работы самым истощённым. Но если администрация считала, что оснований для этого недостаточно – самого доктора отправляли валить лес и штрафовали уменьшением пайка. «Особенно пострадал врач Веланишкис, – рассказывает Крижанаускас. – Будучи чрезмерно милосердным, он несколько раз подвергся штрафам и окончательно был отправлен на общие работы, а в конце 1942 года был осужден к высшей мере наказания».

Винцас Венгалис с семьей, уроженцы села Пакутовины, Кретингского

района, Литва. Депортированы в Красноярский край

По словам Крижанаускаса, в середине первой зимы смертность в лагере возросла настолько, что пришлось создавать специальные похоронные бригады. Они закапывали тела погибших в траншеях.

Первую волну депортации 1941 года назвали «чёрным июнем». В 1948 и 1949 годах по странам Балтии прокатилась вторая волна депортаций. Последняя началась осенью 1951 года и длилась до января следующего года. Всего с 1941 по 1951 год в СССР депортировали около 220 тысяч жителей Литвы, Эстонии и Латвии. Освобождать ссыльных начали в 1954 году, но большинство смогли вернуться на родину только в 1957-1958 годах.

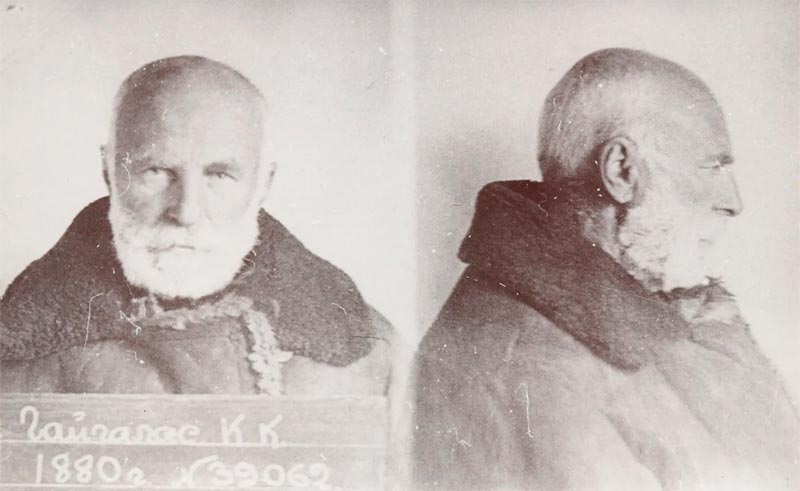

Казимеж Гайгалас, уроженец Литвы, арестован и отправлен в лагерь в

Красноярский край

В 1980-х годах красноярцы – как и жители многих городов по всему СССР – стали собирать информацию о жертвах репрессий. Математик Алексей Бабий пытался узнать о судьбе о своих родных. Родителей его матери арестовали, когда ей было 6 лет. Девочка попала в детский дом и всё, что осталось у неё от родных – несколько фотографий и кусочек материи, которым укрывали маленькую скрипку. Бабий отправился в архивы и узнал, что родителей его матери расстреляли по «Харбинскому делу». В 1937 году НКВД арестовала более 25 тысяч бывших сотрудников Китайско-Восточной железной дороги. Все эти люди до 1935 года жили в Харбине, а затем вернулись в СССР. Их обвинили в работе на японскую разведку, большую часть «харбинцев» расстреляли.

Выяснив судьбу своих предков, Бабий уже не смог остановиться. «Первый председатель красноярского общества «Мемориал» Володя Биргер сказал – ну что же ты, про своих узнал, а в нашем крае были тысячи репрессированных, – вспоминает Бабий. – Кто узнает правду о них и увековечит их память?». Так математик занялся сбором информации о репрессированных в Красноярском крае и составлением поименных списков жертв.

В начале 1990-х МВД и ФСБ открыли архивы. Тысячи документов, по которым можно было проследить судьбу сосланных в регион, впервые оказались доступны. «К сожалению, тогда не было таких копировальных возможностей как сейчас, – рассказывает Бабий. – Иначе мы бы смогли отснять все документы. Ребята конспектировали, что, конечно, гораздо медленнее. Володя Биргер сидел в архиве ГУВД, ещё несколько человек работали в архиве ФСБ и краевого суда». Активисты Мемориала также опрашивали местных жителей, собирали все свидетельства о жизни и судьбе сосланных в Красноярский край. В середине 1990-х создали первую в стране электронную базу – а затем и сайт, где публиковались списки жертв и всё, что было известно об их жизни.

Бронюс Моркунас с семьёй. Уроженцы местечка Рамигом, Литва.Депортированы в

Красноярский край

Однако в 2000-х годах отношение власти к восстановлению памяти о репрессированных изменилось. «Появились новые ведомственные инструкции, которые ужесточили доступ к документам, – поясняет Бабий. – В самих архивах работают прекрасные люди, но они просто говорят: “Мы вас очень уважаем, но не можем выдать информацию”». По словам Бабия, к 2017 году получить из архивов сведения о ссыльных стало практически невозможно.

«Мы успели получить из архивов практически все документы по осуждённым по 58 ст. УК СССР (вредительство, шпионаж, антисоветская пропаганда). Но по остальным группам репрессированных – уже нет. Одних только сосланных в Красноярский край было около миллиона. А во всей нашей базе только 245 тыс. имён».

Несколько лет назад в руки Алексея Бабия попала удивительная находка. Литовцы, которые занимаются сохранением памяти о депортированных в СССР прислали ему полный список высланных жителей одного из районов. Бабий стал выяснять, нет ли такого же списка по жителям других городов и деревень. Оказалось, что такие документы есть, и в отличие от архивов ФСБ, открыты для исследователей. Ещё в 1990-е российские власти передали странам Балтии все документы о депортированных в СССР, их жизни в лагерях и ссылке.

Литовский центр изучения геноцида передал Мемориалу полный список депортированных в Красноярский край. Бабий начал работу по сопоставлению имеющихся сведений с этим списком. И решил, что он должен быть опубликован на русском языке. «С самого основания Мемориала мы ставили задачу: восстановить судьбу каждого репрессированного, – объясняет он. – Никто не должен быть забыт. И если у нас есть возможность опубликовать имена и всё, что мы знаем о жизни этого человека – мы должны это сделать».

«Суть не в том, чтобы оперировать числами. Да, мы знаем, что всего в Красноярский край было сослано 46 тыс. 425 литовцев. Но важно то, что стоит за этой цифрой – люди и их судьбы».

Задача оказалась непростой: нужно было правильно транскрибировать имена, названия городов и сёл с литовского на русский. Тогда Бабий написал пост в Facebook с просьбой к людям, знающим литовский язык, помочь ему в этом деле. И такие нашлись. «Почему они откликнулись? Литовцы вообще очень бережно относятся к памяти, своей истории, – отмечает Бабий. – И для них важно, что где-то далеко в Сибири есть люди, которые хотят восстановить память об их соотечественниках. Они стараются по возможности этому процессу помочь».

Бабий замечает, что у красноярского Мемориала всегда складывались хорошие отношения с литовцами, которые в своей стране занимаются темой советских репрессий. Ужасы, которые пережили их предки в сибирских лагерях и ссылке не помешали вместе делать работу, которая нужна обоим народам – восстанавливать правду и сохранять память о жертвах.

Один из откликнувшихся на призыв Бабия – литовский журналист Пранас Шарпницкис. Он реконструировал историю города Скуадос и заинтересовался судьбой члена городского общества Давида Мирке. В 1941 году семью Миркес депортировали в Красноярский край. Сам Давид погиб, но его семья выжила. Шарпницкис вместе с журналисткой Марией Миркес начал готовить книгу о судьбе этой семьи и в процессе работы познакомился с Бабием. Узнав о проекте Мемориала, журналист решил помочь с транскрибированием литовских названий и имён на русский. «Я считаю, что такие проекты важны для общества, – объясняет он. – Во-первых, это сохранение исторических фактов, а во-вторых, это важно для потомков различных народов, чьи родители были жестоко депортированы Россией в Сибирь. Они теперь уже не евреи, уже не латыши, уже не литовцы, уже не украинцы, а русские. Им быть сложно найти свое прошлое и понять, что же на самом деле произошло в далеком прошлом».

«Проект, по моему мнению, также важен тем, что помогает понять масштабы геноцида, который Россия осуществляла против оккупированных народов. И это только «верхушка айсберга». Эта страшная история на самом деле охватывает период в 200 лет, начиная с 1794 года, когда Литовско-Польская республика была оккупирована Россией».

В июне Алексей Бабий закончил публиковать списки депортированных литовцев. На [сайте](https://memorial.krsk.ru/) красноярского Мемориала теперь можно найти своих родственников, которые могли быть высланы из Литвы. А также прочитать воспоминания и свидетельства очевидцев об этой трагедии.

Фото: Красноярский Мемориал

https://memorial.notion.site/df452708506847af9c58f677ee9fcfa6